『PowerShot G7 X mark Ⅲ』ネックストラップの使い方│感想

コンパクトデジカメを買ってまず付けたくなるアクセサリー、ストラップ。

前回のリストストラップに続き、今回は「ネックストラップ」を試してみた。

ネックストラップ

1 ネックストラップとは

首からかけて使用するネックストラップ。

長さ一定のモノ、長さが調節できるモノ、肩から襷掛けできるタイプなどがある。

2 ネックストラップを着ける場所

基本は”ストラップホール”と呼ばれる、コードを通す金具に取り付ける。

Powershot G7X Ⅲにも左右に1か所ずつある。

しかし、この穴は約4.5mm×1.5mmと小さいためストラップの端(10mm)を直には通すことができない。

このため別途、対策が必要になる。

ネックストラップ2種

カメラ用のストラップはたくさんの種類が市販されている。

大きく分ければ、カメラメーカー純正品とそれ以外。

どれにしようかかなり悩んだが、とりあえず1つはメーカー製から。

もう1つは”NINJAストラップ”を試してみることにした。

“NINJAストラップ”は長さを伸縮しやすいと一時、人気になった品である。

1 Canon純正 ネックストラップ

まずはCanonの純正ストラップ。

せっかくなので「PowerShot」のロゴ入りタイプを選んでみた。

そして、ストラップと一緒に購入したのが「ストラップアダプター」。

こちらもCanon純正で、補修パーツとして販売されている。

前述の様に、G7X Ⅲタイプのコンパクトデジカメはストラップホールが約4.5mmと小さく、そのままではストラップ・ベルトテープ(約10mm)が挿し込めない。

その対策として、ストラップとホールを繋ぐ役割のこのパーツが必要になる。

キヤノンオンライン/ネックストラップ(NS-DC11) は ⇨ こちら。

キヤノンオンライン/ストラップアダプターは ⇨ こちら。

1.PowerShotストラップ外観

パーツ販売なのでビニルだけの簡易包装になっている。

刺繍で入るロゴが個人的にはカッコイイ。

ストラップの表と裏では素材が変えてあり、裏面は滑り難くなっている。

ストラップの長さは定尺。

幅広の部分だけを測ると、長さは約64cm。

カメラ取り付け部分のベルトテープを最大に伸ばすと約20cm。

ストラップの幅は約23.5mm。

厚みは2.4mm。

ベルトテープの部分は幅10mm。

重さは約27g。

2.純正ストラップアダプター外観

アダプターは2本セットのパーツになっている。

小さいながらも純正の証「Canon」ロゴ入り。

コード部分の長さは約40mm。

コードの太さは約1.2mm。

重さは2個で2.3g。

合せると、29.5gとなる。

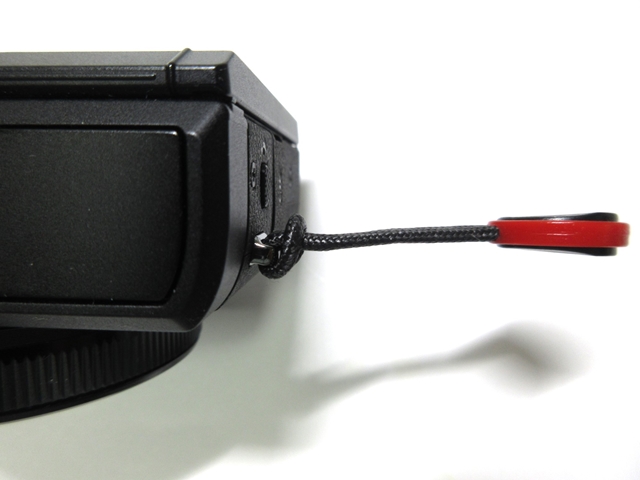

3.ストラップアダプターの取り付け

付け方は普通にカンタン。

カメラのバック側からコードを通して、

輪をヒト潜りさせて”ひばり結び”にする。

両サイドとも同じように装着。

4.ストラップの取り付け

ストラップアダプターのベルト穴に、ベルトテープを通していく。

アジャスター部分のベルトテープを緩めて、

ベルトテープの端をフリーにする。

ストラップアダプターが捻じれていないかをまず確認。

カメラを下げた時にストラップの表が外になる様に、ベルトテープの向きも確認しながらアダプター穴へ通す。

ストラップアダプター>止めリング>アジャスターの順で通していく。

ベルトテープの折り返しを表側にする場合と裏側にする場合があるが、自分は裏側に納めたいので写真の向きになる。

アジャスターの上側にベルトテープの先を入れながら、

ストラップの長さを見ながら、アジャスターの位置を決める。

アジャスターの位置が決まったら、アジャスター位置をそのままに、カメラ側でベルトテープの緩みをとっていく。

ベルトテープの緩みが無くしたら、止めリングをアジャスター側に戻して固定。

反対側も同様に。

アジャスター部分からベルトテープを緩めて、

ベルトテープの表裏とアダプター表裏の向きに注意しながら作業。

アジャスターの位置決めをして、全体のストラップの長さを最終調整。

5.完成

最終的な重量は、331.5gとなった。

2 diagnl ニンジャストラップ

diagnl(ダイアグナル)という日本メーカー製品。

メッセンジャー(自転車配達便)のバッグ(Courier bag)で使われるベルト調節機能のアイディアで、ストラップ長を1アクションで調節できる。

このニンジャストラップもカメラ取り付け部分のベルトは10mm。

なので、G7X Ⅲのストラップ穴に取り付けるにはアダプターが必要になる。

Canon純正ストラップには同じく純正のストラップアダプターを使った。

それと同じでは面白くないので、ここはpeak design製のアンカーリンクスⓇを使ってみることに。

ワンタッチでストラップ着脱ができるシステムで人気の製品である。

ちなみに国内参考価格がアンカー4個入り5000円以上もする高級品。

国内にも偽物コピー商品が出回っていると聞くので、安心のため初回はメーカー直販から購入した。

1.NINJAストラップ外観

厚めの台紙にストラップが折りたたまれているだけのパッケージ。

裏面には「ゆるめる⇨撮る⇨しめ上げる⇨固定」伸縮自在のスタイル説明。

ストラップ幅は耐荷重に応じて38mm/25mm/15mmと3種類の幅がある。

耐荷重は

- 38mm・・・1.5kg以上の大型〜小型一眼レフや大型レンズ

- 25mm・・・1.5kg以下の中型〜小型レンズ交換式カメラやコンパクトカメラ

- 15mm・・・1.5kg以下のレンズ交換式小型カメラやコンパクトカメラ

となっている。

300gのコンデジなので15mmでも良さそうなのだが、色のバリエーションが多いことや、他カメラへの流用も考えて、25mm幅を選んだ。

まずは全体観。

ストラップ自体の素材は、例えるならクルマのシートベルトのようなナイロン生地。

丈夫そうではあるが、あまり高級感はない。

中間にリリース・バックルがついていて分離もできる。

いっぱいまで伸ばした状態のストラップ長は約117cm。

いっぱいまで伸ばしたベルトテープ部分の長さは約23cm。

ストラップの幅は25mm。

厚みは約1.3mm。

ベルトテープ部分の幅は10mm。

厚みは1.3mm。

重さは約85g。

2.アンカーリンクスⓇ外観

パッケージを開封。

中身はこんな感じ。

アンカー(コード付きの丸いパーツ)が4個で、アンカー・ハウジングが2個。

右から3つめ「pd」ロゴの黒いシートはステッカーになっている。

初めてなので、ちょっと触ってみる。

組み込まれた状態で梱包されているアンカー+アンカー・ハウジング。

丸いアンカー部分を押し込んで、手前に引くと、

ハウジングからアンカー(丸い部分)が抜けてくる。

アンカーを完全に外した状態。

矢印部分が金属の板バネになっていて、アンカーを固定させる構造。

アンカー断面は楔型になっている。

アンカー・ハウジング&アンカーの、裏(左)と表(右)。

アンカーのコード部分の長さは約45mm。

コードの太さは約1.8mmと太め。

アンカーのリング径は約17mm。

アンカーの厚みは5.4mm。

重さは2個で3.2g。

アンカー・ハウジングの大きさは(約) 幅25mm×長50mm。

厚みは10mm。

重さは2個で18g。

2組を合わせると、計21g。

3.アンカーの取り付け

カメラのストラップホールの内寸は、およそ4.5mm×1.5mm。

対してこのアンカーのコード径は1.8mm、このままでは穴に通らない。

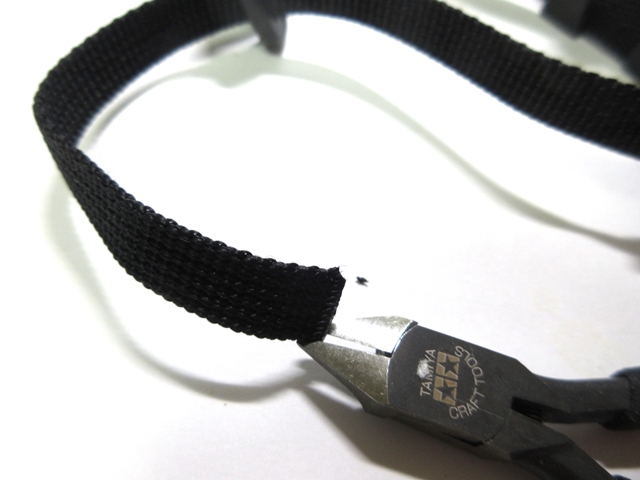

そこで、ちょっと一工夫。

先の平たい「フラットノーズ」のペンチで、コード先を押しつぶしてやる。

なかなか一発では通らないが、何度か試してみるうちにコード先が入ってくる。

ここまで貫通させればもうOK。

輪をくぐらせて結ぶ。

カメラの前面からでも背面からでも、どちらから通してもOKだが、左右の向きは揃えるようにする。

反対側も同様、フラットノーズ・ペンチでコードを平たく押しつぶしてやる。

コードの先を入れるまでが大変。

先端の細い工具を使っても良いが、カメラに傷を作ってしまわない様に注意が必要。

反対側もコード通し成功。

左右ともアンカーを取り付けた様子。

4.アンカー・ハウジングの取り付け

ニンジャストラップには、おまけでストラップ・アダプターが付属している。

Canon純正(上記)とそっくりなタイプ。

でも今回はこれは使わない。

アジャスター部分のベルトテープを緩めて、端を取り出す。

今回は使わない付属のストラップアダプターを外す。

アンカー・ハウジングのスリット穴にベルトを通す。

その次にストッパーリングにベルトテープ端を通さなければならないのだが・・・

この端部がちょっとやっかい。

メーカーの切断&熱処理がテキトーなため、先端が尖ってしまっていて、止めリングになかなか通らない。

しばらく格闘しても上手く行かないので、ベルト端部のとがった角を切除して、ほんの少し丸みをつける加工をした。

ちょっとの加工で、スムーズに通すことができた。

折り返したベルトテープ端を、再びアジャスターを通して完了。

反対側も同じように作業。

付属のアダプターを外して、アンカー・ハウジングを用意。

こちらもベルトテープ端が雑な処理なので、予め尖った角を切り落とし。

アンカー・ハウジングを通し、ス止めリングを通して、

アジャスターに通す。

あとはアジャスターの位置をズラしながら、全体の長さを微調整。

位置が決まったら、全体の緩みをとって締め込めば完成。

両方のベルトテープの長さを揃えると、ちょっと見栄えがいい。

5.ストラップの取り付け

アンカーとアンカー・ハウジングのセットはカンタン。

アンカーをアンカー・ハウジングの凹み(写真の右側)にはめこみ、

カメラ側(アンカー)を押さえたまま、ハウジング/ストラップ側を引くだけ。

「カチッ」と音がして、板バネでロックされる。

6.ニンジャストラップ使い方

ストラップを体に密着させたいときは、エンド部分を引っ張ってストラップを締め上げる。

ストラップを緩めたいときは、D環パーツを引っ張ってストラップを伸ばす。

ストラップエンドが長すぎて邪魔なときは、ホルダー(ベルクロ止め)に纏めておくこともできる。

まとめ

まとめ感想

1.Canon純正ストラップの感想

1)純正ストラップの良いところ

- なんといっても軽い

- 柔らかくかさばらない

- 値段が安い

2)純正ストラップの良くないところ

- 長さが調節できない

- ワンタッチでストラップ着脱は出来ない

- バリエーションが少ない

長さが調節できないことは判っていたことなので、欠点とは言えない。

余計な調節パーツが無い分、シンプルで軽いという長所にもなっている。

ストラップの着脱に関しては用途もあるし趣味もあるが、

試しに、Canon純正ストラップ+アンカーリンクスⓇの組み合わせも試してみた。

2.Canon純正ストラップ+アンカーリンクスⓇの感想

かさばらない純正ストラップを使いつつ、なおかつアンカーリンクスⓇで着脱もカンタンにした仕様。

重さも約351gなので、カメラ本体+48gほど。

ニンジャストラップに比べるととてもコンパクトに仕上がる。

小型のコンデジならこれでも十分な感じ。

3.NINJAストラップの感想

1)ニンジャストラップの良いところ

- ストラップを伸ばしたり縮めたりの操作が「割と」カンタン

- 色や模様などバリエーションがある

- ストラップに取り付けるオプショングッズがある

2)ニンジャストラップの良くないところ

- ストラップの伸縮調整には慣れが必要

- 伸縮調整の時ストラップが服を擦りまくる

- ディバッグなど身につけている時は使えない

- ベストテープ端など縫製や処理が雑

4.アンカーリンクスⓇの感想

1)アンカーリンクスⓇの良いところ

- たしかに着脱がカンタン

- コードが劣化したら無償交換してくれる保証付き

- カメラクリップやストラップなどのグッズ展開がある

2)アンカーリンクスⓇの良くないところ

- 値段が高い

- アンカー・ハウジングがちょっと大きめに感じる

- 着脱の時にカチャカチャ音がする

ストラップの比較

あえて2つのストラップだけを比べるなら・・・

G7X Ⅲには純正のストラップで十分かなという印象。

自分にはニンジャストラップは「無用の長物」という感じがした。

交換レンズをつけた重い一眼カメラを首からぶら下げる場合なら、たぶん体にフィットさせることができるニンジャストラップの特徴が生かせるのだろう。

対してコンパクト・デジカメはそれほど重くはないし、カメラ自体も小さい。

あえてニンジャストラップを装備して、体に密着させるスタイルをしたい場面は(自分は)あんまり無いだろうし、カメラに対してストラップ自体が主張し過ぎて仰々しく感じたのが理由。

また全体の仕上がりも気になる。

軽装の場合はまだ良いのだが、寒い時期などフードのあるようなアウターを着こんでニンジャストラップの伸縮動作をすると、

- ストラップのパーツが服やフードに引っかかったり

- 服生地をストラップが擦りまくるので傷みが気になったり…

といったマイナスイメージがあった。

ストラップとテープベルトをつなぐ合皮パーツが、「硬い上に丸く処理されていない」のも原因の1つである。

もっと柔らかく薄いパーツにするか、めくれないよう丁寧に縫製して欲しいところ。

今回ニンジャストラップを試したのは幅25mmのタイプ。

ニンジャストラップには他にも38mmや15mmのサイズもある。

もしかしたら一番細い15mmだったら印象も変わったのかも知れない。

小さなコンパクトデジカメに25mmでは、ちょっと過剰というか勿体なかったというのが個人的感想となった。