tomica『LUNAR CRUISER』アンテナ追加

“トミカプレミアム”シリーズから『07 ルナクルーザー』がリリースされた。

宇宙メカ好きなら気になる1台。

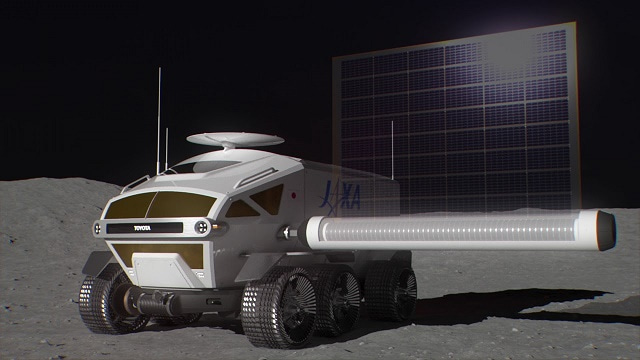

JAXA × TOYOTA LUNAR CRUISER

元になっているのは、NASA主導で進められている有人月探査“アルテミス計画”に向けてJAXAとTOYOTAが共同開発している月面探査車。

2029年頃に月への打ち上げを目指しているとのことで、これがまた未来的なデザインでカッコイイのである。

ⒸJAXA/TOYOTA

全長6.0m×全幅5.2m×全高3.8m。

乗員は2名。

与圧キャビンになっているので車内では宇宙服は不要とのこと。

ⒸJAXA/TOYOTA

TOYOTAのエンブレムがカッコイイ。

ⒸJAXA/TOYOTA

TAKARA/TOMY LUNAR CRUISER

外観

1.外箱

まずパッケージから観察。

大きさ4cm × 4.2cm × 8cmの紙箱。

2.開封

3.サイズと重さ

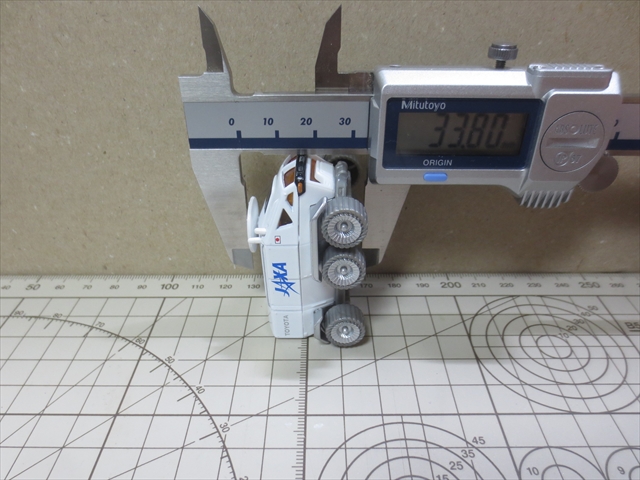

全長は約54mm。

ホイール部分の全幅は約38mm。

ソーラーパネルコンテナ(円筒形)を含む全幅は約40mm。

全高は34mm。

重さは50g。

JAXA公表による実車の大きさは 全長6.0m×全幅5.2m×全高3.8m。

トミカ実測値が 全長54mm×全幅40mm×全高34mm。

ほぼスケール1/110の仕上がりになっている。

ドアなど動かせるギミックは無し。

前面と後面。

側面にはJAXAのマークと日本国旗。

上面と底面。

アンテナ改造計画

公開されているLUNAR CRUISERの写真を見て、まず目に付くのはルーフに立つ3本のアンテナ。

トミカではこれらが省略されている。

玩具ゆえの安全上の理由かと思うが、あった方がイイのでこの3本アンテナを工作してみることにした。

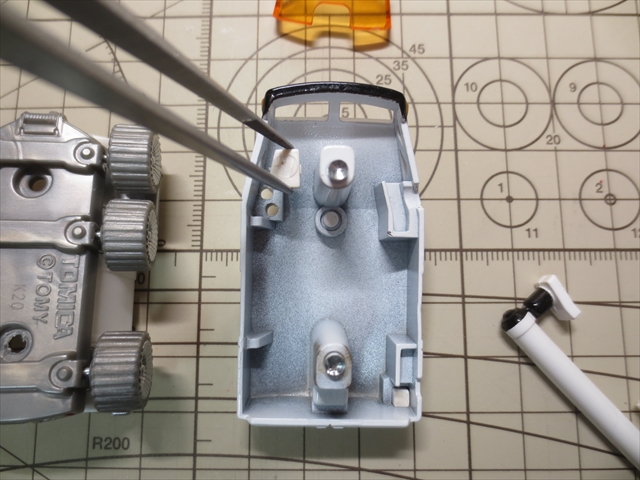

1 車体分解

アンテナ根本がどう取り付けられているのか調べるために、まずはトミカを分解。

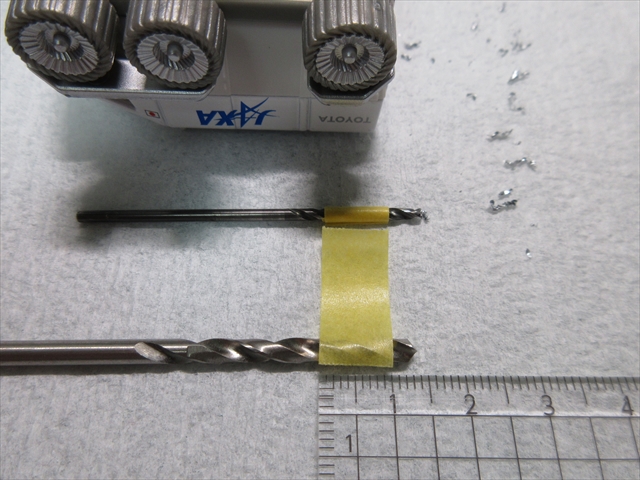

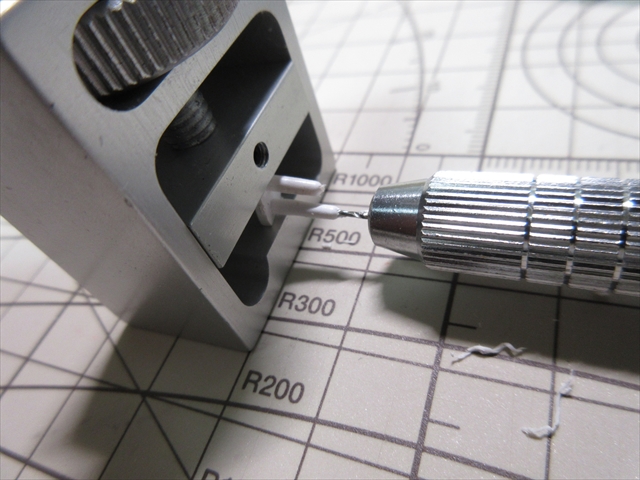

1.穴開け

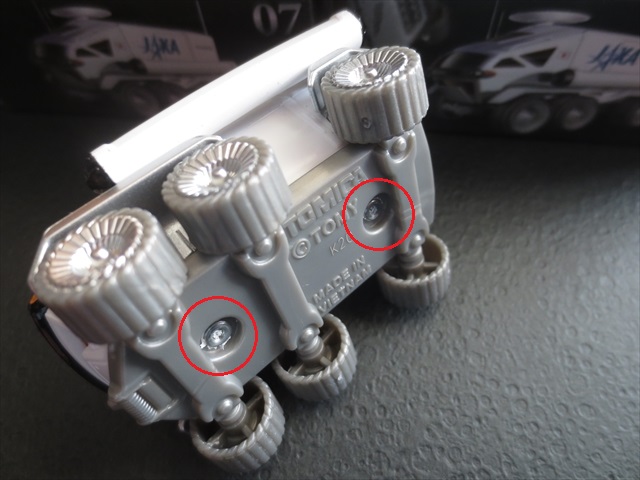

ボディの上下は底面に2か所ある金属ピンのカシメ(加締め)で固定されている。

調べてみると、カシメ部分は直径2.7mmくらいらしい。

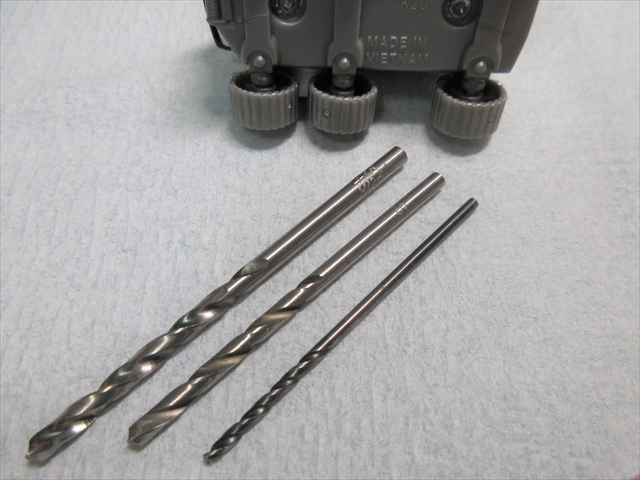

手持ちのドリル刃が2.8mmなので、これでいくことに。

なお、トミカはダイキャスト(鋳造合金)なので、木工用ではなく金属用の刃が必要。

いきなり2.8mmで穴開けするよりは下穴を先に開けた方が安全と思い、2.0と2.8mmを用意した。

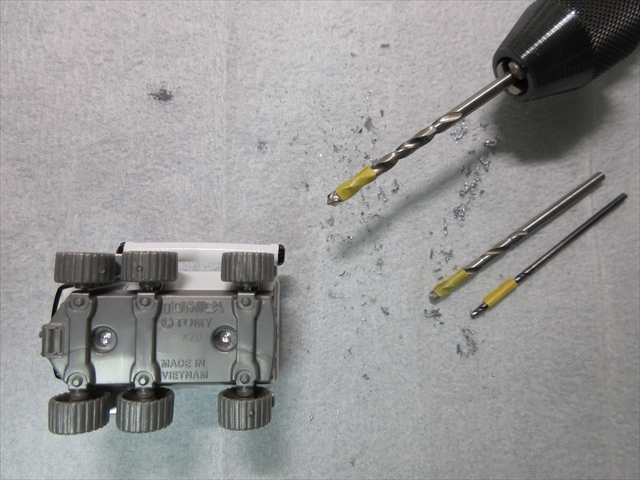

初めは2.0mmから。

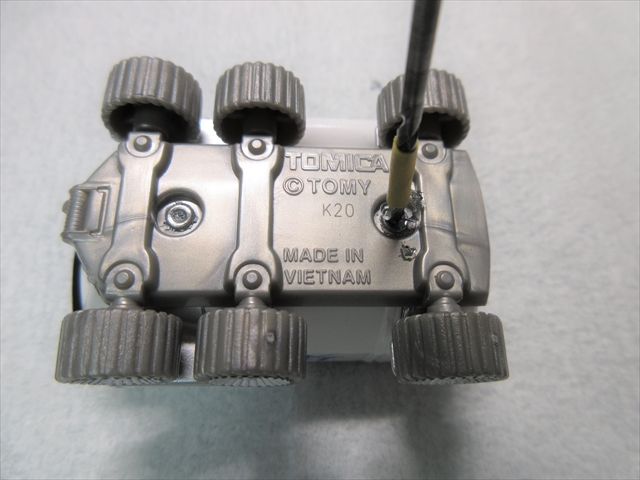

ドリル刃が中心にあるかどうか、トミカ底面に対して刃が垂直に立っているか…など注意しながら穴を開けていく。

電動ドリルはゆっくり回す。

普通の穴開けのように強くグリグリ開けない。

なぜなら、回転するドリル刃がもし横すべりした時、柔らかいプラスチックのシャシー側に大傷を作ってしまうから。

カシメの厚みだけ削ればいいので、削る深さは1mmか2mmほど。

ちょっとだけなので、電動ドリルのスイッチをチョンチョンを押すような感じで、小回しながら削る。

2.0mm径で下穴を開けたら、次は2.8mm径に交換して穴を広げる。

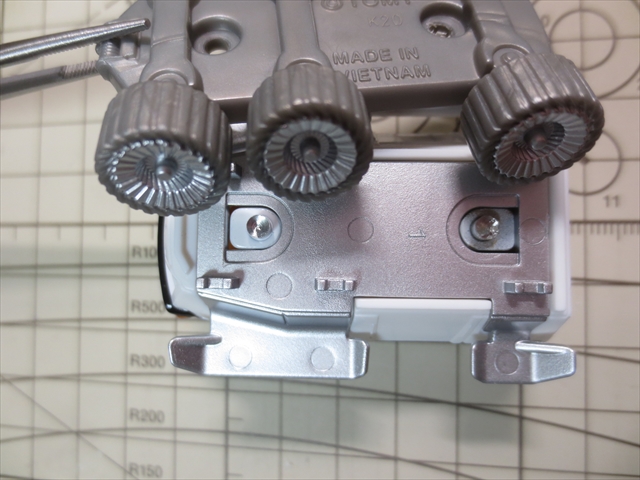

カシメ部分を削り取った様子。

ドリル刃が当たった外周には削り片(いわゆるバリ)が残ったままなので、プライヤなどで折るようにして除去する。

バリが大きい場合は、2.8mmか3.0mmの刃を少しずつ使ってバリだけ削り取る。

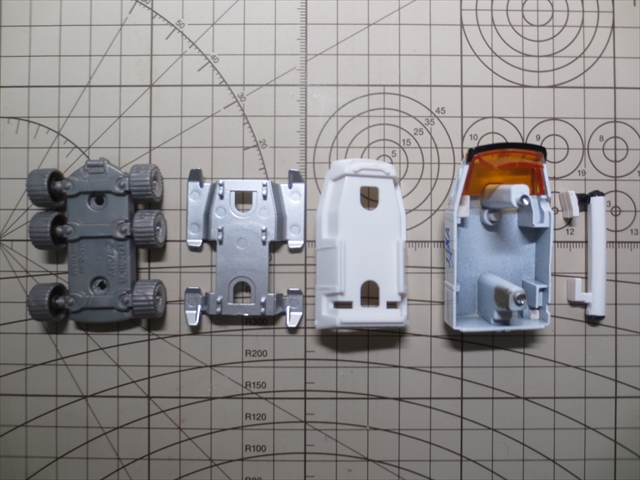

2.解体

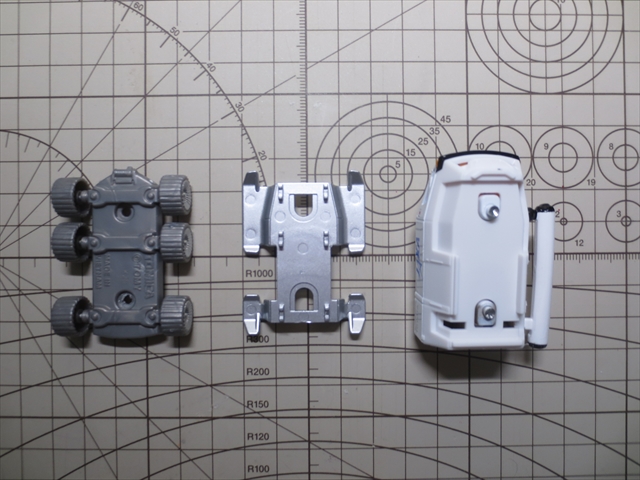

カシメ穴のバリを掃除したら車体を分割。

シャシーを引っ張れば外れてくる。

一番下にあるのがホイール付きシャシー(グレー色)、

その次がフェンダー部分(シルバー色)、

そして車体の下部(ホワイト色)の3段構造。

一番上のボディ部分は更に上下に分割される。

ダイキャスト(鋳造金属)製なのはボディの上半分のみで、下半分とその他はプラスチックだった。

写真⇩ 一番右端がダイキャスト製の車体上部

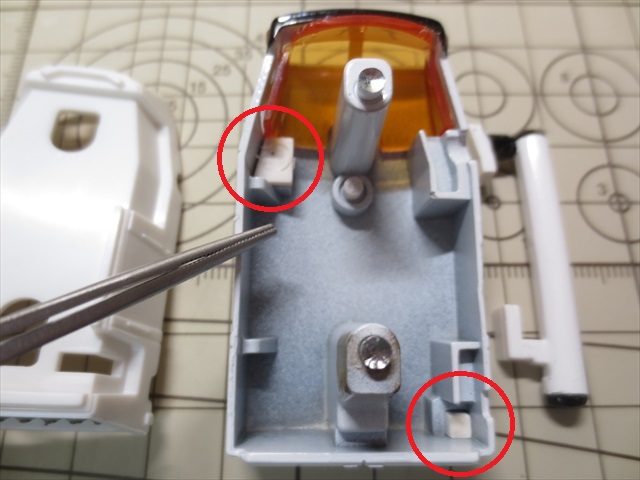

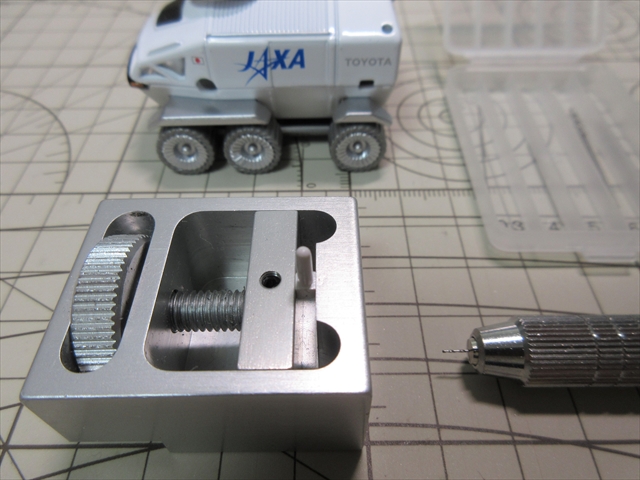

3.トミカのアンテナ

アンテナ基部は 写真⇩ 赤丸の部分2か所にある。

触るとグニグニ柔らかく、ソフトビニル?塩ビ?みないな素材で出来ている。

アンテナ基部のパーツはボディ穴に差し込まれているだけなので簡単に外せた。

2 アンテナ加工

アンテナを作る方法を大まかに2通り考えた。

①新たにアンテナ全体を作る案

②付属のアンテナ根本を利用して加工する案

①案について、もし金属で作るならボール盤のような正確な削り出し(切削)機械が必要になりそう。

②案はトミカの根元が利用できるのでお手軽。

なので、細い針金をトミカ根元に追加してそれらしいアンテナを作ってみることにした。

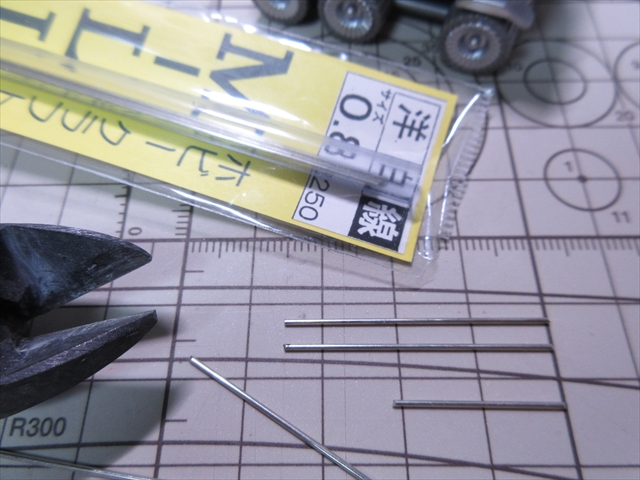

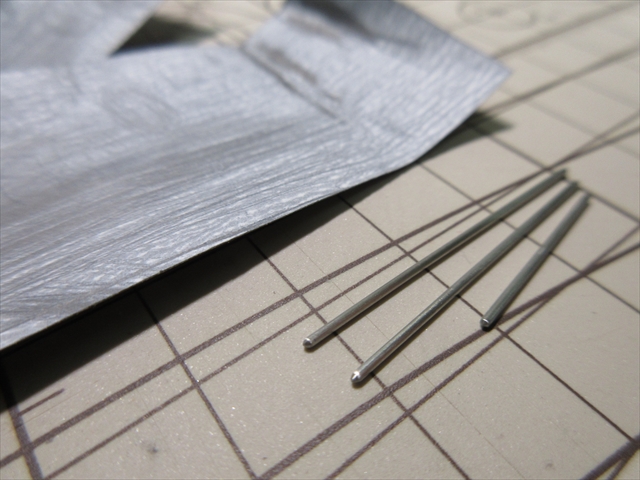

1.アンテナの材料

材料は工作でよく使われる洋白線を使用。

実車ルナクルーザーのアンテナ径が不明なのでどの太さにすべきか迷うが、とりあえず手持ちの洋白線0.8mmを選んでみた。

洋白線=銅 亜鉛 ニッケルの合金で柔軟性、屈曲性、耐食性があり加工しやすい

2.アンテナの長さ

公開された実車のCG画では3本とも長さが違って見える。

公式画像を元に推測してみると、例えば後部のアンテナ(下図の赤色)は車高(水色)に対して約 1/2.75の長さになっている。

全高は3.8mと公表されているので、これを元に換算すると 3800÷2.75=1380となり、後部のアンテナは約1380mmと推測される。

実車後部アンテナ長を1380mmと仮定すると、トミカの縮尺スケールが1/110であることから、トミカ後部ルーフに立てるアンテナ長は 1380mm÷110=12.5mm

という計算になる。

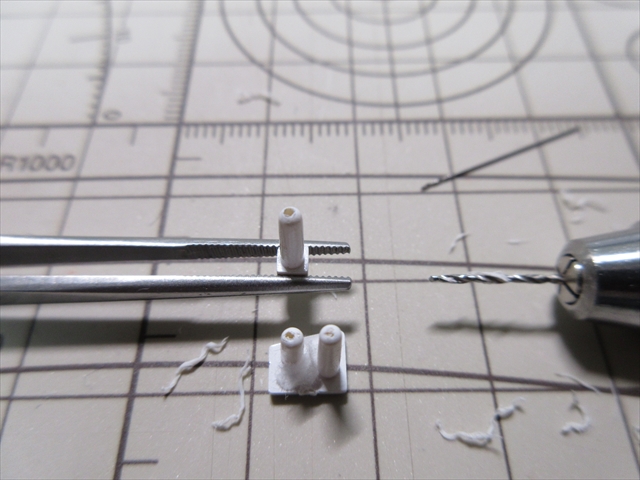

3.切り出し

0.8mm径の洋白線を用意。

トミカのルーフに立つ部分が約13mm(12.5)なので、ルーフ内への差し込み分など余裕を見込んで3本切り出した。

切り出しても、切り口そのままでは使用できない。

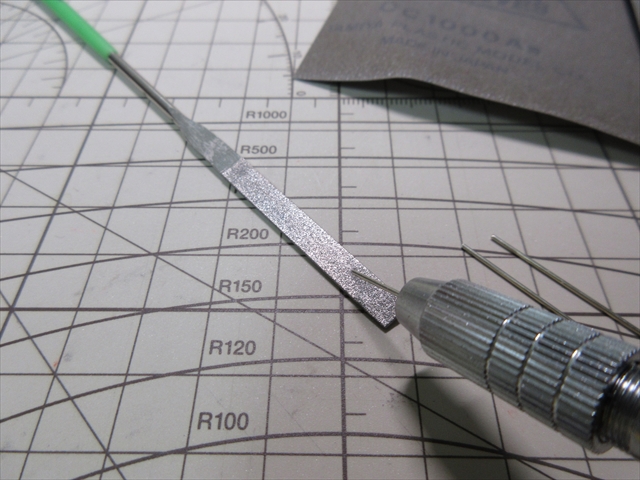

切断面のバリを磨いて丸めておくために、金属ヤスリや紙ヤスリを用意。

金属ヤスリは#150~#200。次の紙やすりでは粗目#400、中目#800、仕上げ#1000~と進めて先を滑らかに丸めていく。

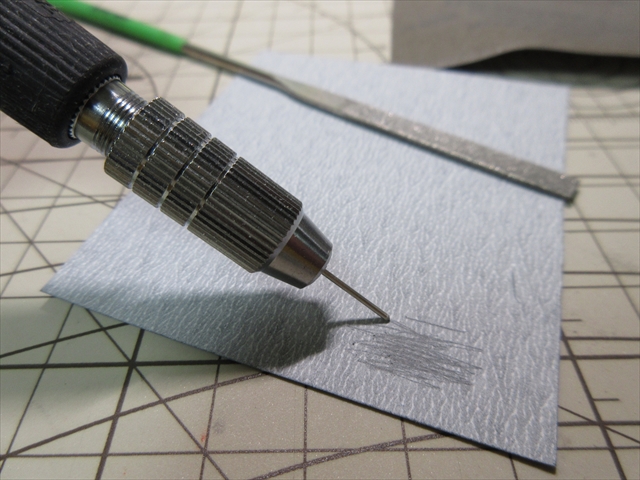

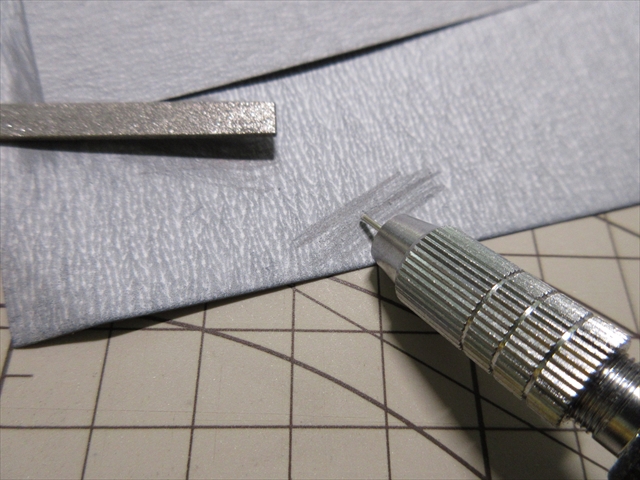

洋白線など細い材料の先端を磨くときは“ピンバイス”に挟んで保持すると便利。

先ずは大きなバリを金属製ヤスリで削る。

バリが取れたら紙ヤスリで先を丸めていく。

中目、細目とヤスリを細かくしながら仕上げていく。

先丸め加工を終えた様子。

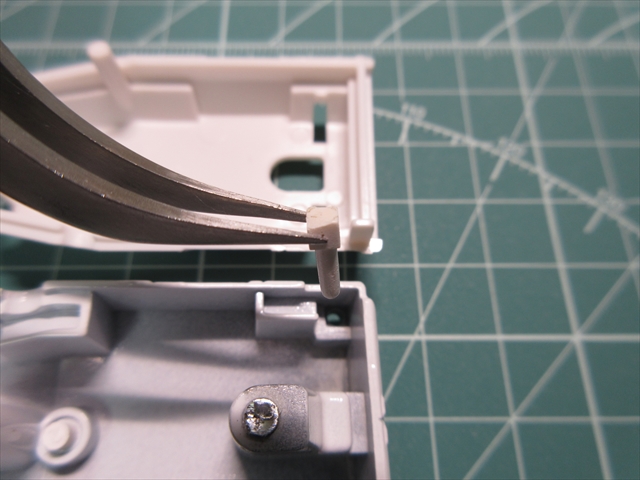

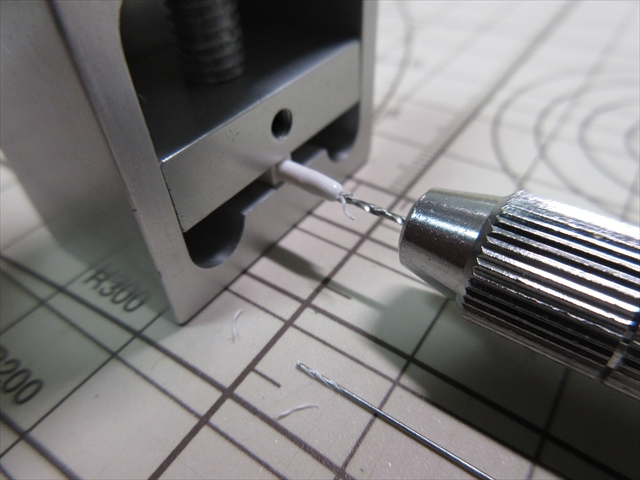

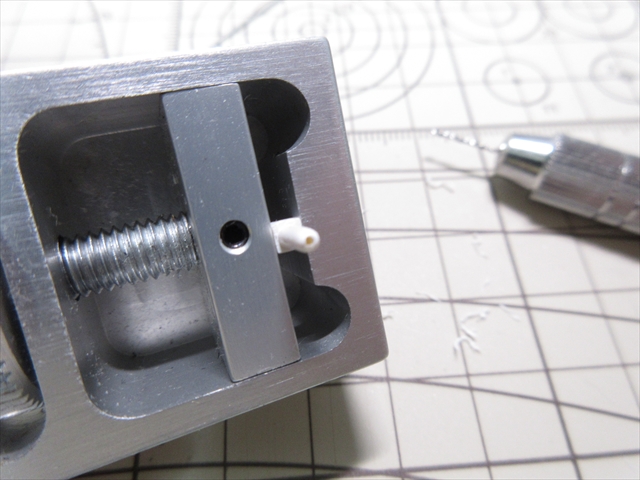

4.トミカ側の加工

次にトミカ付属のアンテナ部品に穴を開ける。

手で持って作業しても良いがクランプなどに固定すると安全に作業できる。

洋白線が0.8mなのでドリル刃も0.8mmを用意。

トミカの白いアンテナ部品はクニャクニャ曲がる柔らかい素材。

柔らかすぎるためフニャフニャして中心に穴を開けるのがなかなか難しい。

深さは適当、6-7mm程度にしておいた。

穴あけ完了したら、洋白線が入るかを確認。

アンテナを収めてボディを仮組み。

切り出したままなので、長すぎである。

5.アンテナ長の調整

アンテナをカットする。

先ほどの計算によってアンテナ長は12.5mm。

トミカのルーフから約12.5mmになるように切って調整する。

さらにルナクルーザーCG画像を参考に、前部アンテナを約15mm、中間アンテナを約7.5mmと決めて各々をカット。

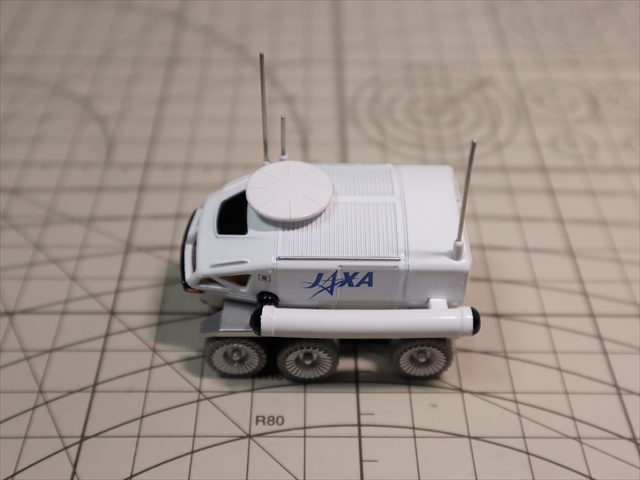

6.アンテナの完成

再度、組みこみボディを戻して完成。

前から。

アンテナがあることで『LUNAR CRUISER』”らしさ”が出てきた。

3 アンテナ径の比較

一応は完成したが、なんとなく径が太すぎる気がしなくもないアンテナ。

そこで、0.6mm径の洋白線で作り直した『ルナクルーザー』も並べてみた。

左が0.6mmのアンテナ、右が0.8mmのアンテナ。

見た目を考慮して、長さもちょっとだけ長く修正。

たった0.2mmΦ差だが、印象は変わりシャープに映る。

まとめ

ルナクルーザーに追加した“アンテナ”。

カンタン工作だし、ちょこっとした改造で断然見栄えが良くなった。

ただどうしても元アンテナの根本が太すぎて少々野暮ったい。

たぶん実車のアンテナは、格納できる伸縮式のアンテナ。

根元から丸ごと作り変えて再現できたらもっとカッコ良くなるに違いない。

でも素人には難しいなぁ…このままでもいいかぁ…の葛藤中。

アルテミス計画はSLS=Space Launch Systemロケットが用いられる。

最初の1号機は無人で、2022年11月に打ち上げ。※成功

その後の2号機から有人となり、2024年に月周回軌道が予定されている。

ルナクルーザーが月面を走るのは早くても2029年頃とのこと。

それまでには詳細も明らかなり最終形の実車もお披露目されるはず。

もしかしたらトミカから改訂版が出るのかな?

あと数年、すごい待ち遠しい。