ちぎれた 『ネームランドテープ』繋いで修理│その手順

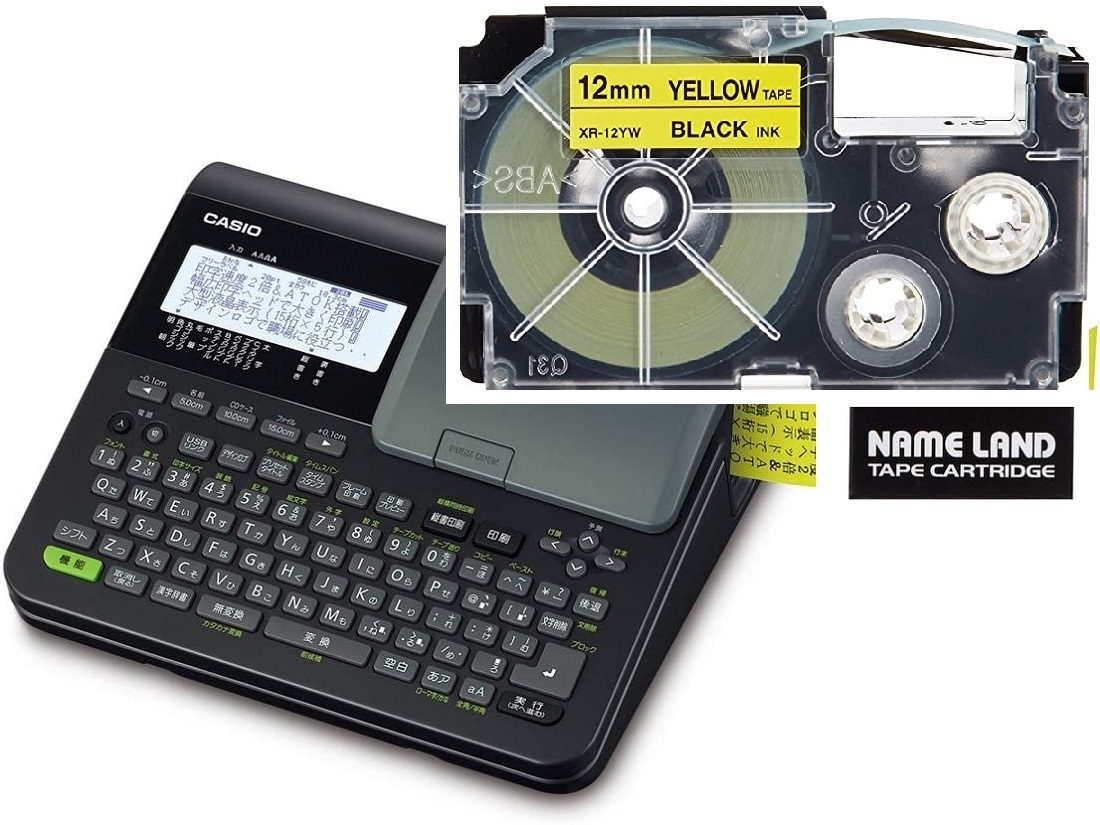

CASIOの人気ラベルプリンター ネームランド 。

新品のうちはいいのだけれど、保管が長いと?ラベルテープが切れることがある。

でも切れたからと毎回買い替えていてはやっぱり勿体ない。

そんな時は『ネームランドのテープを繋ぎ直す』ことにしている。

CASIOラベルテープの修理

1 テープのしくみ

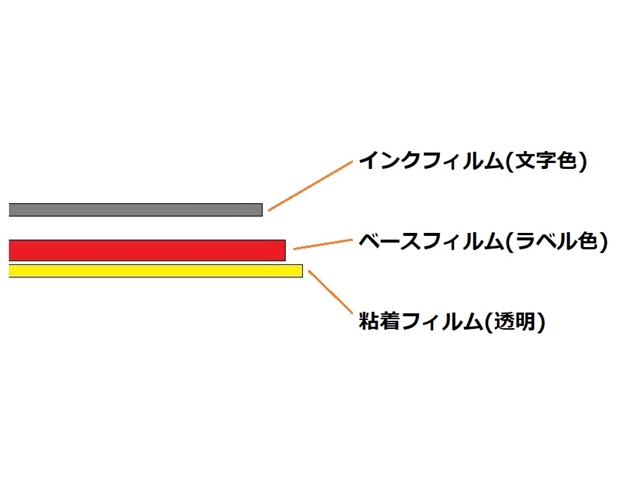

CASIO ネームランドでもKINGJIM テプラでも “ラベルテープ” の仕組みは同じような感じで、だいたい3層になっている。

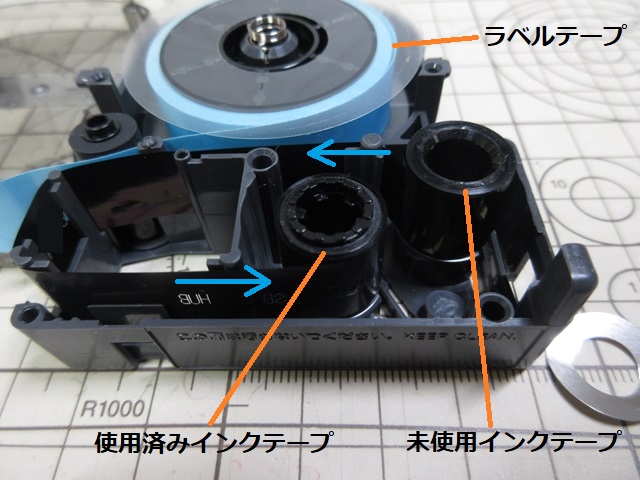

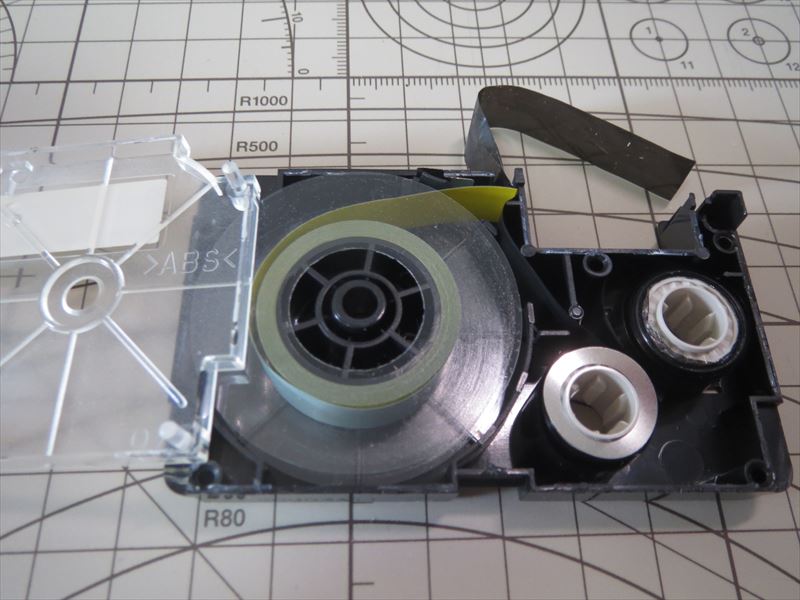

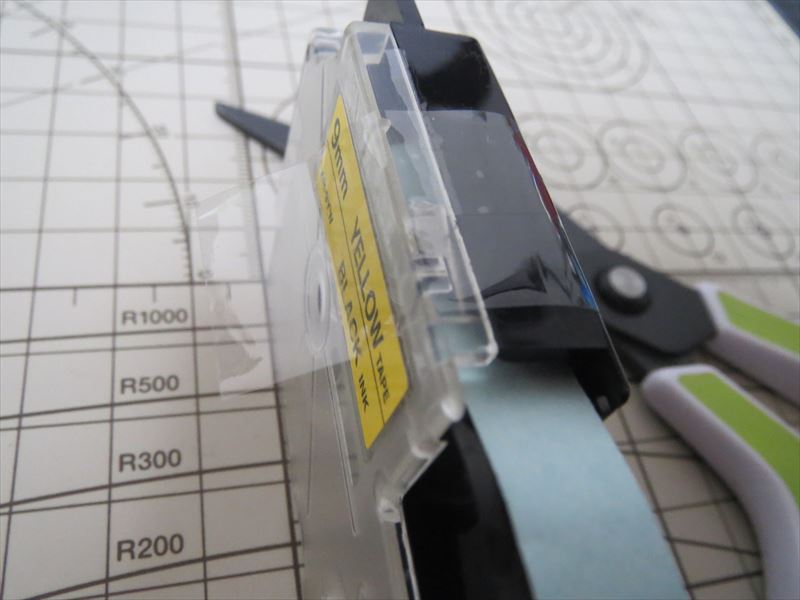

【CASIOネームランドのカートリッジ 】

3層の例

カートリッジを選ぶ時、

「何色の文字がいいかな」

と悩む部分がインクフィルム

(赤や白など文字の色)

「何色のテープがいいかな」

と悩む部分がベースフィルム

(黒や透明などラベルの色)

2 カートリッジの構造

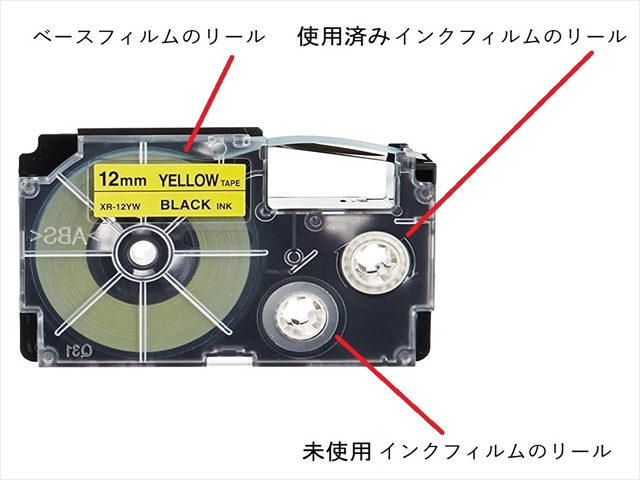

カートリッジ内を観察するとテープが巻かれた“3つのリール”が見える。

左の大きなリール にはベースフィルム+粘着フィルムが一重で巻かれている。

下の小さなリール にはプリント前のインクフィルム巻かれている。

右の小さなリール には使用済みインクフィルムが巻き取られる。

プリントアウトされたラベルは、3層が重なり1枚になって出てくる仕組み。

3 テープ切れの理由

問題が起きやすいのはインクフィルムである。

ラベルプリンターのどこかが調子悪いと ⇒ 未使用リールの送り出しと使用済みリールの巻き取りがうまく噛み合わなくなり ⇒ インクテープに負荷がかかって ⇒ 切れてしまう。

それがカートリッジの中で起こるから始末が悪い。

テープが切れたからと言って、いちいち本体とカートリッジを一緒に修理に出すわけにもいかず、結局しぶしぶ買いなおすことになる。

なぜインクフィルムが切れやすいのか?

その理由は “一番薄いから” 。

例えるのが難しが、文房具にあるまっ黒なカーボン紙に近いかも?

あれをもっと薄くしたような ペラッぺら のフィルムなのである。

修理はこの薄~いフォルムをつなぐことになる。

4 修理手順

1. カートリッジを観察

分解する前に「切れたテープの端と端がどこにあるか」を確認。

たいていは片方がカートリッジの外(印字部分)、もう片方がカートリッジの中。

2. カートリッジを分解する

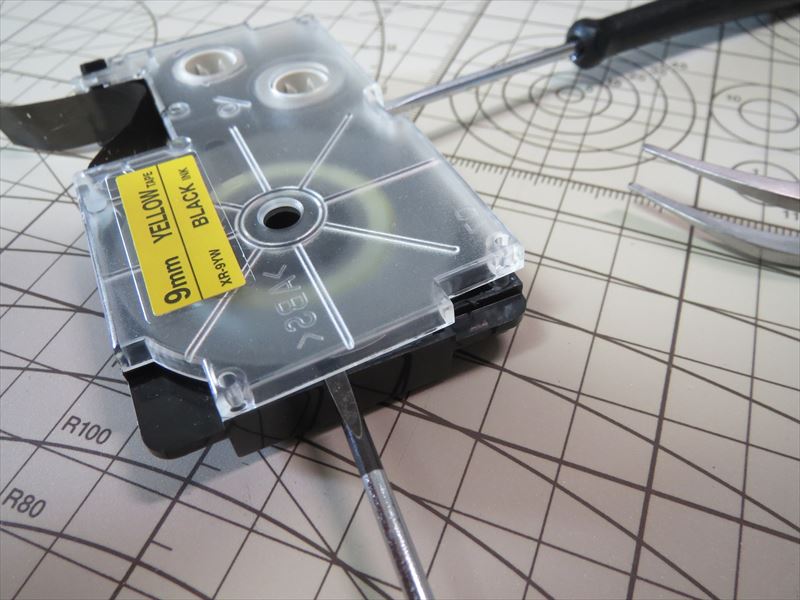

作業にはピンセットと、先の細いマイナスドライバーがあると便利。

カートリッジケースにネジ類は使われておらず、はめ込まれているだけ。

なので、マイナス(-)ドライバー等でケースの隙間を探って、こじ開ける。

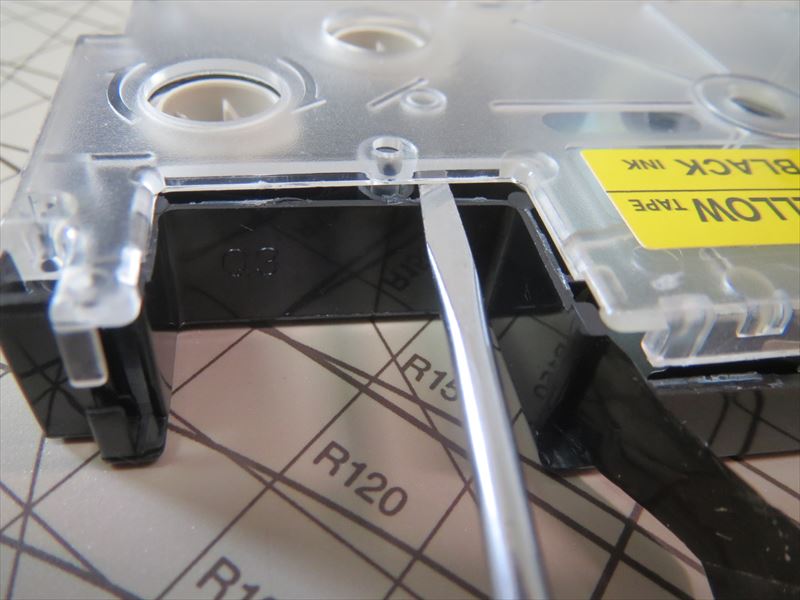

このカートリッジの場合は下面側の中央と側面に差し込めた。

マイナスドライバを2本使って少しずつ開いた隙間を広げていく。

ネジは使われていないが、所々に接着剤らしき痕跡(白いあと)が見える。

この接着個所をマイナスドライバーではがしていく。

ケースを割らないよう慎重に。

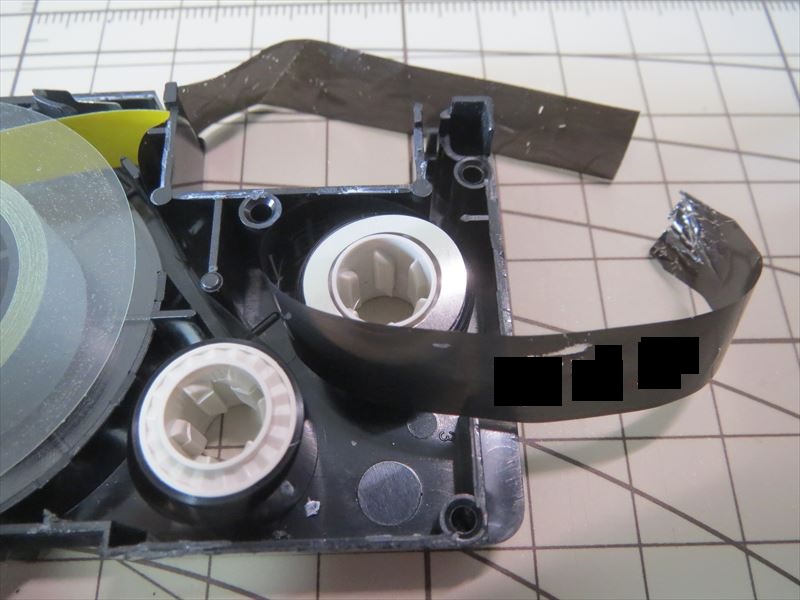

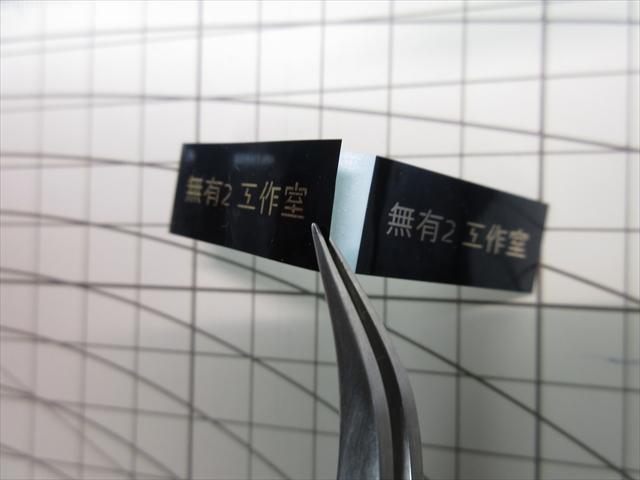

3. 切れたテープの両端を引き出す

切れたテープをまずは観察。

修理するテープの両端を、そっと慎重に引き出す。

長めに引き出したほうが作業性がいい。

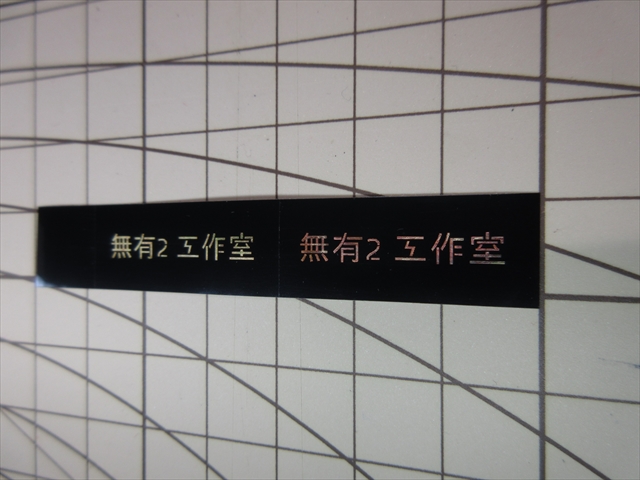

写真⇩ 使用済みインクテープを見ると作った文字がバレバレ(w

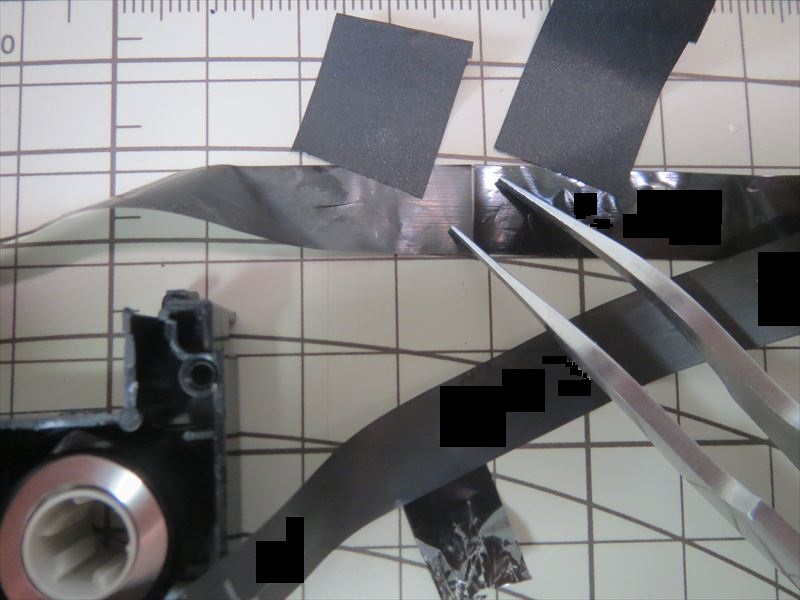

4. テープ両端を揃えてテープで貼る

手順は以下の通り。

- 接着力の弱いテープ(マスキングテープ等)を用意

- 切れたインクテープの両端をあえて少し重ねるようにして一直線に並べる

- 一直線になったインクテープをマスキングテープ等で仮止めする

- 少し重ねたインクテープ部分を一緒にカットして断面を揃える

- 不要なカット破片を取り除く

- インクテープ突き合わせの境目に”透明テープ”を貼ってつなぐ

修理に使う”透明テープはなるべく薄い方が良い。

一般的なセロテープなどは厚みが0.050mm。

3M製『スコッチ超透明テープS』の厚みは0.045mm。

もっと薄手の0.023mm厚の商品もある。

こちら薄く柔らかく仕上がりは上々なテープ。

修理の時、繋ぎ合わせテープをやり直そうと剥がしでもたら1発で破れる。

この薄さが結構やっかいなのである。

補修のテープ貼りは一発勝負。

テープ貼りに失敗するとやり直しは不可能なので、その部分は切り落とすしかない。

失敗したら、再度フィルムを引き出して、揃えて、仮止めして・・・をエンドレスにさせられることになる。

実際そうなっていい加減こっちがキレたのは言うまでもない。

5. ゆるんだテープをリールに巻き取る

テープ修理が済んだら、仮止めマスキングを剥がす。

後はゆるんだテープを巻き取るだけ。

修復部分は必ず、使用済みリール側に巻く。

切り貼り部分を印字面に戻すと、また撚れや皺がでて絡んでしまう危険がある。

写真⇩ 鉛筆などをリール芯に挿して巻き取る

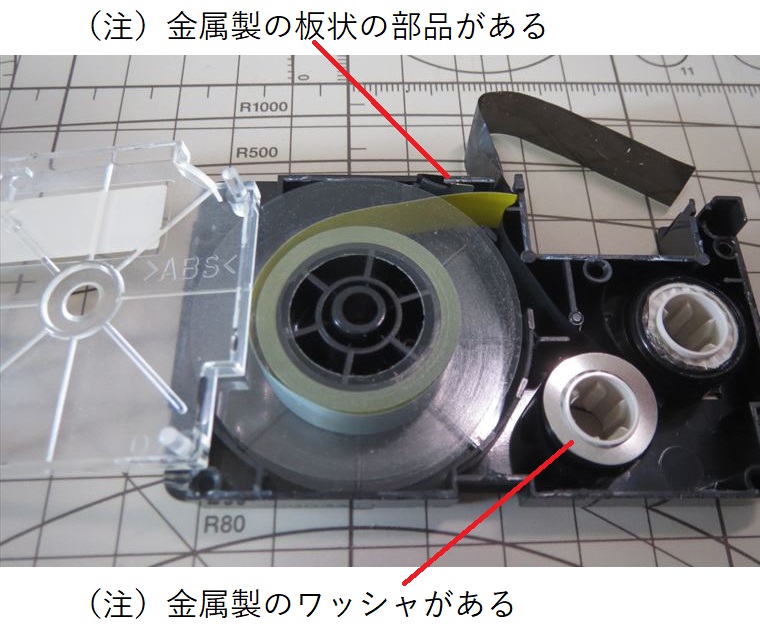

6. カートリッジを組み立てなおす

カートリッジの上部に“金属製のガイド部品”と新しいインクフィルムのリールを押さえる“金属製のワッシャ(シム)部品”がある。

取付け忘れの無いよう注意する。

インクテープを挟み込まないように、慎重にケースを合わせる。

7.カートリッジケースの固定

カートリッジケースの分解時、接着剤を剥がしてしまっている。

また接着剤で固定してもいいが、もし染み出して内部を汚くしてしまっては困るので、再組み立ては透明テープで固定する方法にした。

何ヵ所かピっタリ貼って止めればたぶん大丈夫。

まとめ

ケース内部も小さな部品があるので、写真を撮りながら分解するのがお勧め。

この前のminiDVテープよりも薄い素材なので貼ってつなぐ場面では苦労した。

でもゆっくり慎重にやればなんとかなった。

テープ切れが起きやすいのは、ほぼ同じ理由、同じ場所。

つまり構造?素材?を改良してくれれば良いのだが。

メーカーさんには壊れにくい切れにくい製品を作ってほしいところ。

TEPRAラベルテープの修理(おまけ)

1 KINGJIMのラベルプリンタ

現在のmy工作室のメイン機はKINGJIMのTEPRAを使用中。

CASIOネームランドも使っていたが、最終的にはテプラになった。

ネームランドもテプラも何世代かを交代で使ってきて20年近になる。

その中、TEPRAで”テープ切れ”が起きたことはなかったことが現在メインにしている理由。

(運かも知れないけど)

ただテープ切れなくても、印字されないままラベルが出てきてしまうという別のトラブルがTEPRAであった。

(先代のSR3500Pでの症例)

これはプリンター本体の故障ではなく、ラベルカートリッジが古くなる=素材の劣化?で起きるらしい。

新しく買ったモノに交換したら再発しなくなった。

未開封カートリッジでも消費期限とかあるとは知らなかった。

写真⇩ メイン使いのSR5900P

2 TEPRA PRO

1.特徴

- 機械の設定からラベル文字編集までPC画面で操作できる

- 無線LAN対応

- 様々なフォントを使える

- 印字がすごく滑らかで 以前のようなカクカクな文字ではない

- 過去のラベルプリンターと比べると感動するキレイさ

- 印字が速い ※前機種に比べて

2.お気に入り機能

もう1つ便利な機能がオートカット。

この機能があるのは本当に便利。

※注)オートカット機能はCASIOネームランドにもあり

ラベル表面にだけカットが入りプリンターから出てくるので、

台紙からテープを剥がしやすい。

写真⇩ 2枚連続でラベルをプリントアウト

裏の剥離紙は切れていないが、

表のラベルテープの間にだけ 自動で“切れ目”が入り 剥がしやすくなっている。

かなり おすすめ のラベルプリンターなのである。

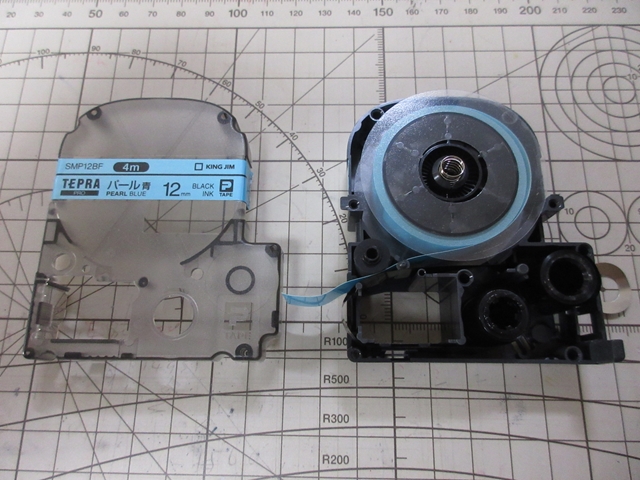

3 TEPRAカートリッジの中身

テプラのカートリッジも、中身の構成はネームランドのカ-トリッジとほぼ同じ。

2か所あるクサビ形の固定爪を(-)ドライバー等でこじ開けやると分解できる。

内部はこんな感じ。

もし切れた場合は、同じような要領でインクテープを繋ぎ直して修理できる。