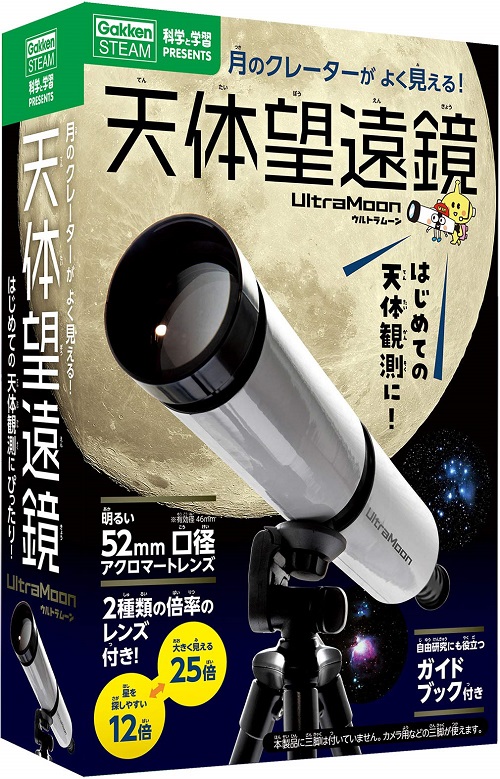

Gakken 『天体望遠鏡 UltraMoon』組み立てキット

Gakken STEAM教材シリーズ。

今回は 2020年10月リリース「天体望遠鏡キット ウルトラムーン」を作る。

特徴

1.2枚の凸レンズを用いたケプラー式屈折望遠鏡

2.52mm口径の対物レンズ+2種類の接眼レンズ(12倍と25倍)

3.鏡筒径60mm×全長325mm(接眼レンズ除)

4.三脚取り付けネジ穴付き

5.ステッカー(シール)でパーツをつなぐカンタン組み立て

概観

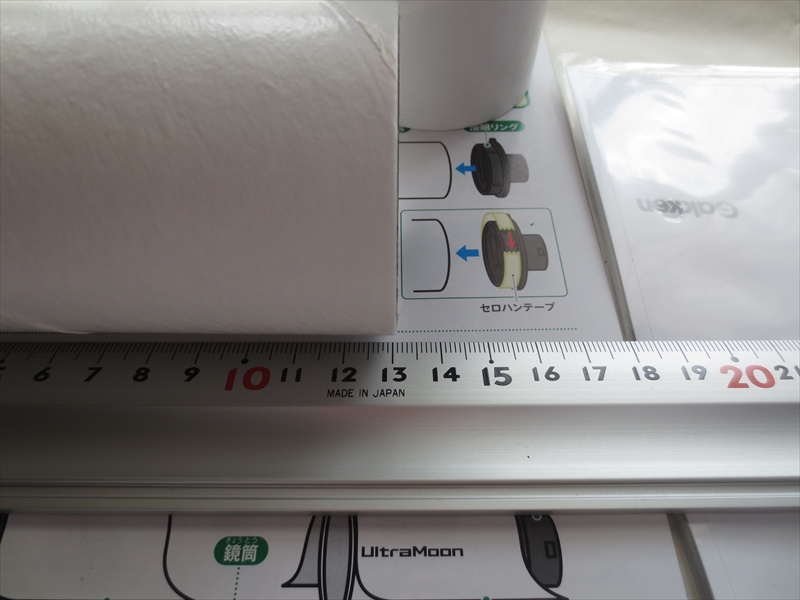

1 パッケージ

紙箱パッケージの大きはA4より ひと回り小さめ。

表面と裏面。

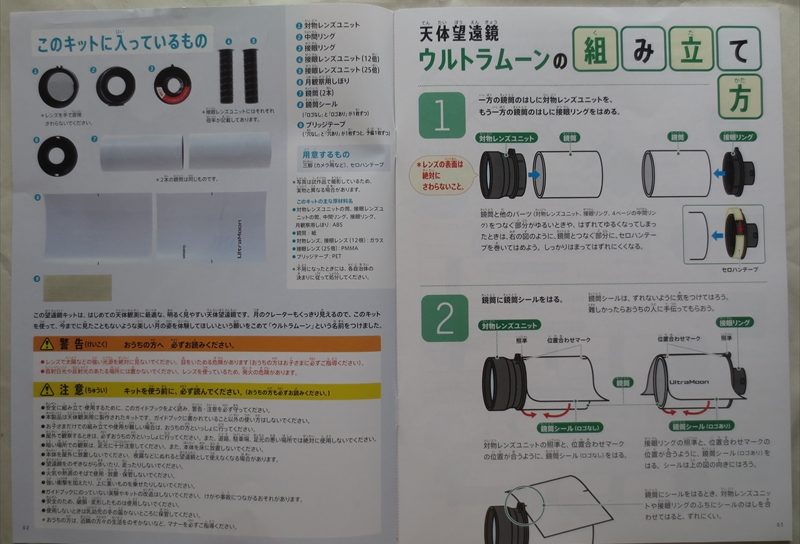

2 内容

- ガイドブック(組み立て説明書と観察ガイド)×1冊

- 鏡筒×2本(厚紙製)

- 対物レンズユニット×1

- 中間リング(鏡筒をつなぐ部品)

- 接眼レンズ取り付けリング×1

- 鏡筒ステッカー(外面シール)×1

- 接眼レンズ×2(12倍と25倍の2本)

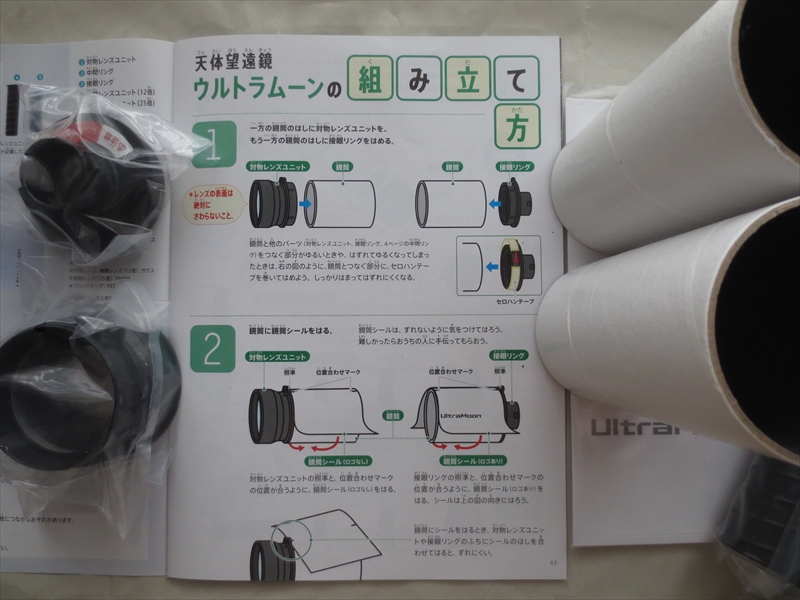

組み立て

1 組み立て前のチェック

さっそく組み立て開始。

1.部品の確認

まず部品が揃っているか、破損が無いかを確認。

そして説明書に目を通して、組み立ての流れを把握する。

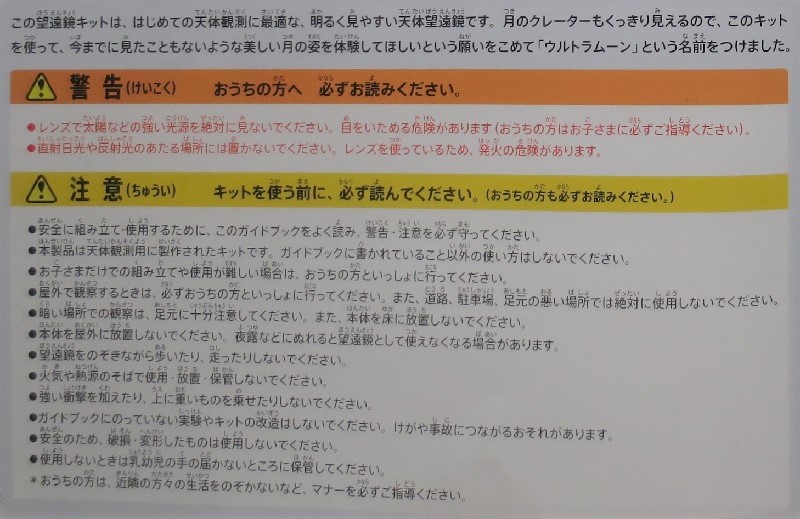

2.注意事項

説明書の注意書きをよく読む。

特に注意することは2つ。

①太陽などの強い光をレンズや望遠鏡で見ないこと

②太陽光のあたる(または反射する)場所にレンズや望遠鏡を置かないこと

2 組み立て手順

1.対物レンズと接眼リングの取り付け

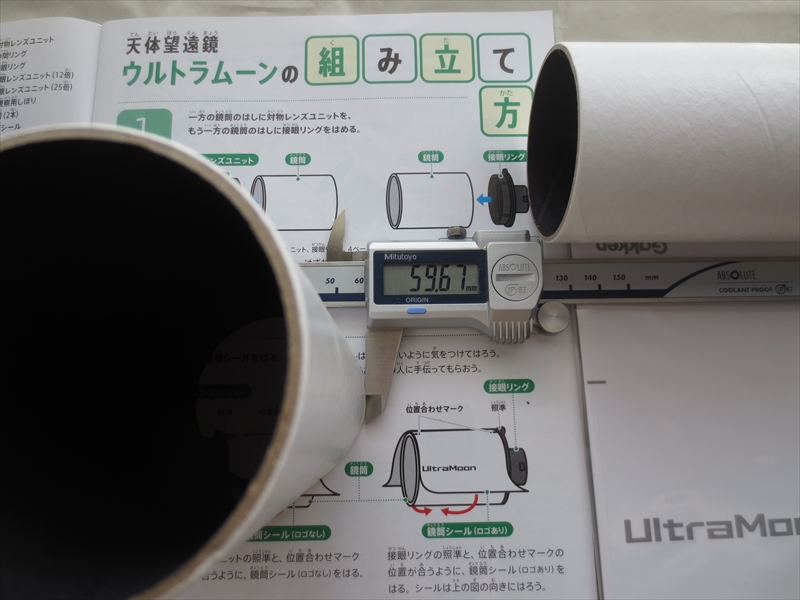

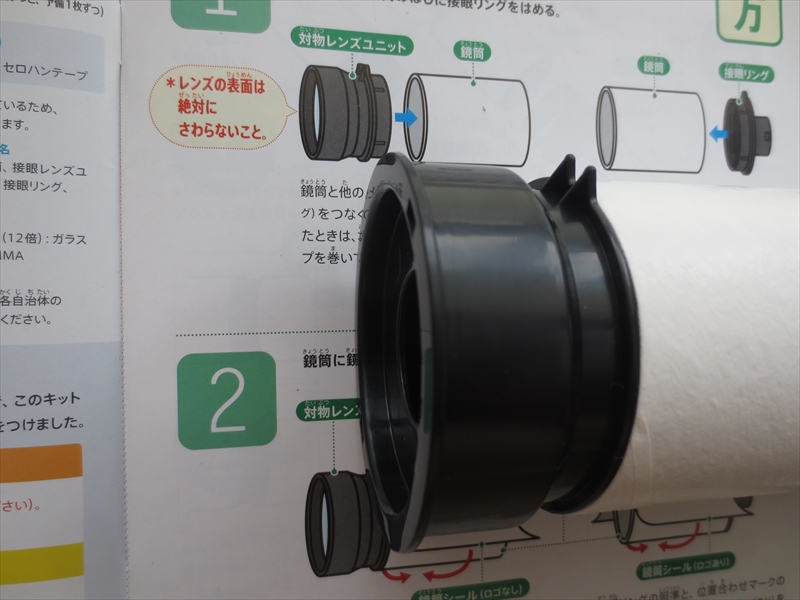

対物レンズには光学ガラス製アクロマートレンズを採用していて、パーツの中でも重量感がある。

対物レンズの径は52mm、ユニットの重さは約 65g。

接眼リングは、接眼レンズを差し込ための穴の開いたアダプター部品。

レンズはついていないので軽い。

重さは約 15g。

鏡筒は厚紙製。

長さ約 13cm×直径約 6cm。

2本のパーツになっていて同じサイズ。

1)対物レンズの取り付け

対物レンズの表面には触れないように注意する。

できるだけビニル袋をかぶせたままの作業をするのがおすすめ。

まず1本目の鏡筒に対物レンズを差し込む。

鏡筒への取り付けはただ差し込むだけ、特に強い力も必要ない。

固定に接着剤なども使わない。

2)接眼リングの取り付け

2本目の鏡筒に、接眼リングを差し込む。

説明書に「差し込みが緩い場合はテープを巻いてズレ防止する」旨の記述あり。

乱暴に扱わなければ簡単には外れなさそうなので、最初はテープ等は貼らずに差し込む。

対物レンズと接眼リングの組み立て完了。

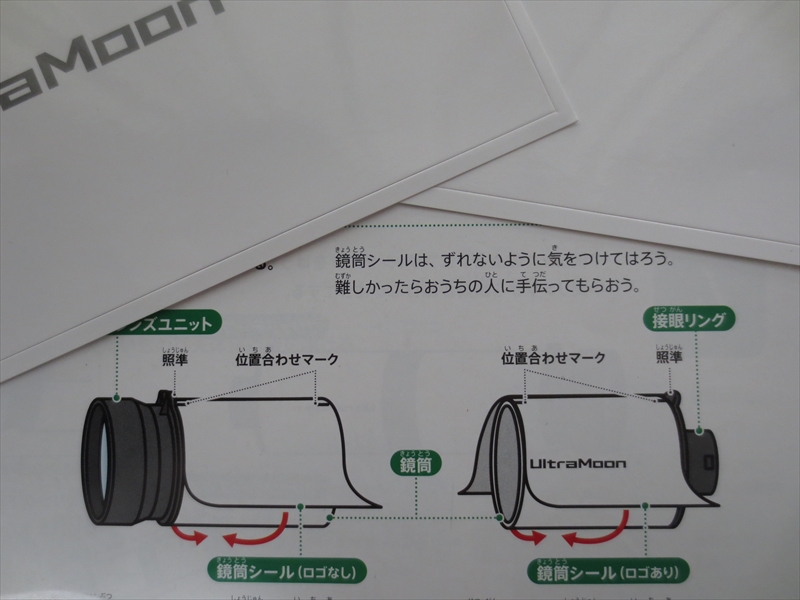

2.鏡筒シールの貼り付け

紙筒のままでは見た目に安っぽ過ぎるためか、鏡筒の表面に白いシール(ステッカー)を貼って見栄えをよくする仕様。

対物レンズ側の鏡筒、接眼リング側の鏡筒、2本それぞれに貼る。

鏡筒は紙なので、一度貼ったステッカーを剥がすと表面の紙が破れてめくれてしまう。

つまり貼り直しができない覚悟で、一発勝負 “まっすぐ” 貼らないといけない。

もしかすると これが一番難しい工程かもしれない。

1)対物レンズユニットの鏡筒

ステッカーの一端を鏡筒の縁に揃えて、傾かないように注意しながら貼る。

スマホの液晶保護フィルムを貼るときの様な、失敗が許されない緊張感。

皺ができないよう、ある程度の張力をかけながらステッカーを貼り進めていく。

そのため、鏡筒の向きを持ち換える時に接眼レンズユニットが邪魔になるので、結局は外してから貼付け作業をした。

対物レンズユニット左側にあるドーナツ状パーツは、減光用の「しぼり」部品。

明るい満月の観察時に対物レンズの先端にねじ込んで使うものらしい。

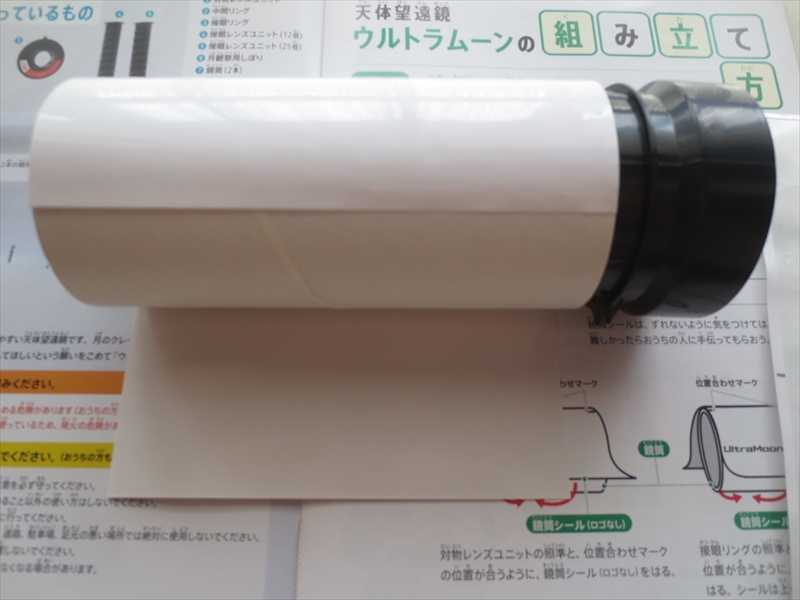

鏡筒の白シールを貼り終えたら、再び対物レンズユニットを差し込む。

対物レンズにある「V」型の照準と鏡筒シールにある「-」マークを合わせておく。

2)接眼リング側の鏡筒

同じ要領で、白いシール(ステッカー)を貼る。

こちらも、接眼リングにある「Λ」型の照準と、鏡筒シールにある「-」マークを合わせておく。

実はこの時点で「Gakken」ロゴが入るシールを対物レンズ側に、「UltraMoon」ロゴが入るシールを対物レンズ側に貼ることにここで気づく。

性能に問題はない部分だが、対物レンズユニットと接眼リングを入れ替えて説明書通りの配置に直した。

ちなみに、鏡筒の内部はツヤ消しの黒色になっている。

望遠鏡の内面は光の乱反射を防ぐために黒くなっているのものらしい。

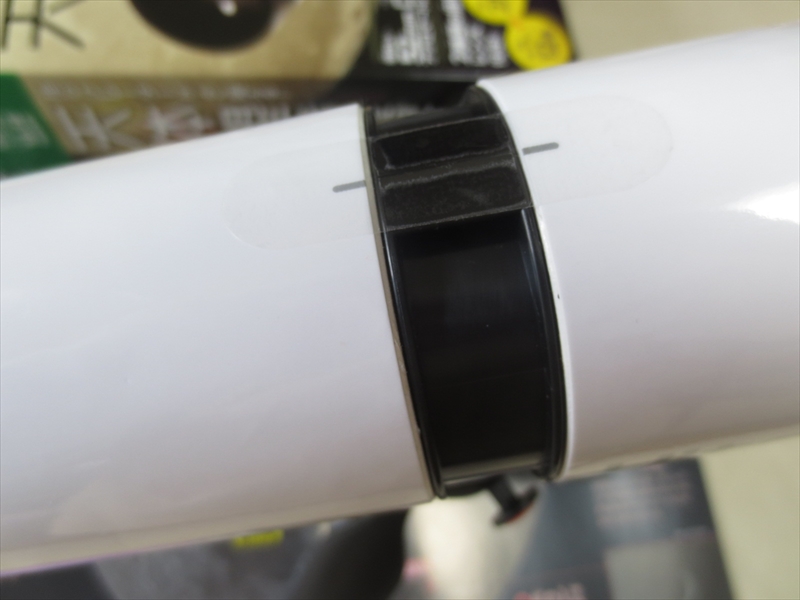

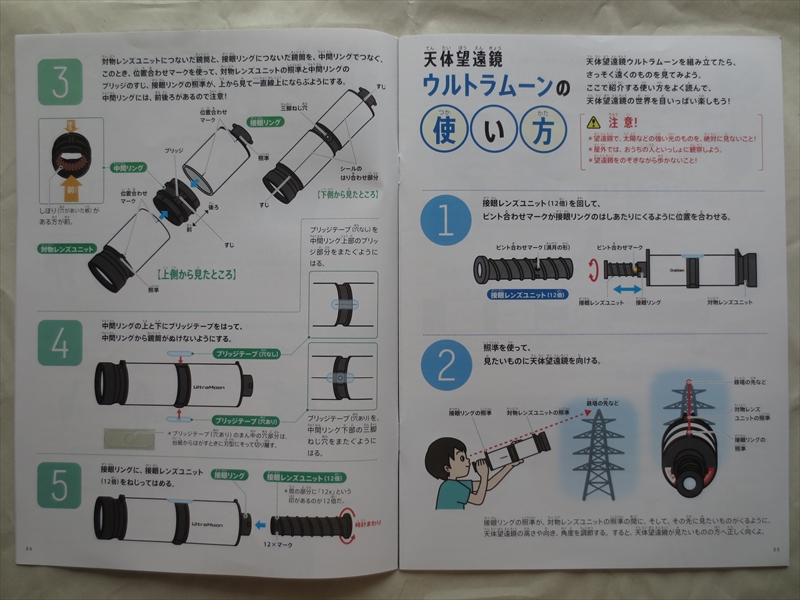

3.鏡筒の連結

組みあがった2つの鏡筒をつないで1本の望遠鏡筒にしていく。

中間リングには、取付方向があるので注意する。

中間リングには、三脚に固定できるネジ穴がついている。

このネジ穴が下側になる。

さらに中間リング内部に「絞環」と呼ばれるドーナツ状に穴の開いた板がある。

この「絞環」板がある側が対物レンズユニット方向になるよう、鏡筒に差し込む。

中間リングの三脚ネジ穴を下側にすると、反対の上側に “照準ライン” がある(プラスチック成型の筋)。

このラインを鏡筒の白いシールにある “照準” (-)と一直線になるように、中間リングを差し込む。

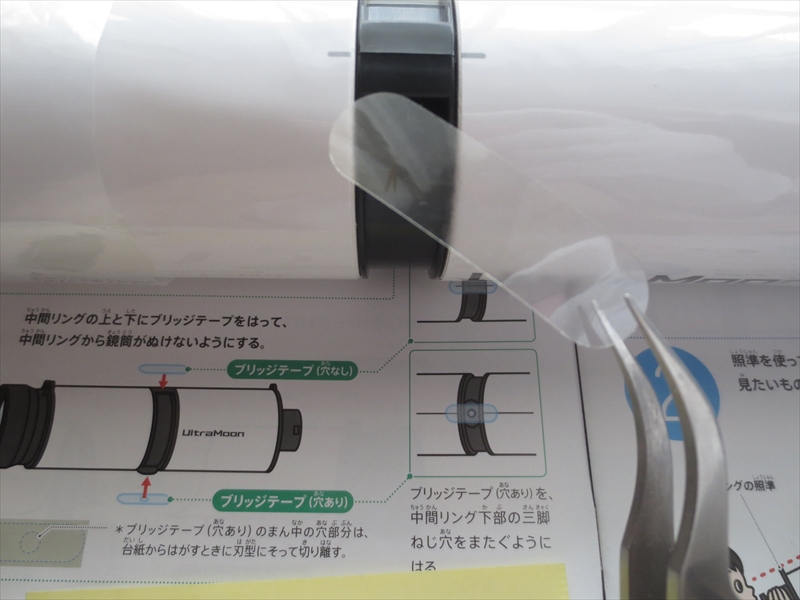

4.ブリッジテープの貼り付け

鏡筒と中間リングの抜け防止のために「ブリッジテープ」と呼ばれる透明の楕円形ステッカーを貼る。

「ブリッジテープ」には形が2種類ある。

穴の開いていないモノは鏡筒の上部に。

穴の開いているモノは鏡筒下部の三脚用穴に合わせて貼る。

鏡筒上部の ブリッジテープ。

2本の鏡筒の「−」マークと中間リングの「ライン」が一致していることを再確認してからテープを貼る。

鏡筒下部のブリッジテープ。

三脚穴の台座は飛び出ているため、テープが中間リング面から浮いてしまう。

この中途半端なテープ止めはマイナスポイント。

固定力も弱いし、なにより見た目がカッコ悪い。

👉注意

とりあえず付属テープで組みたてたが、組み立て中にうっかり落としてしまったところ、あっさりとテープが剥がれて筒が分解してしまった。

何度も落としたりして剥がれてしまうようなら、テープを諦めて接着剤などできちんと補強をした方が良いかも知れない。

5.接眼レンズの取り付け

組み立ての最後は、接眼レンズユニットの取り付け。

接眼レンズユニットは2種類が付属していて、観察したいモノで使い分ける。

12倍・・・星座など広く観察する時

25倍・・・月など大きく観察する時

接眼リングの穴に、ねじ込んで取り付ける。

もちろん同時に使用できない。

観察する度に、必要な倍率を選んで取り付ける。

完成

1 『UltraMoon』のサイズと重さ

組み立て(というほどの作業ではないが) の全工程が完了。

全長はパッケージ表記の通り、約32.5cm(接眼レンズなし)

全体の重さは約183g(接眼レンズなし)

接眼レンズの重さは、25倍が約 12g、12倍が約 14g。

2 『UltraMoon』完成姿

製品に三脚はついていないので自分で用意する必要あり。

部屋飾り用に、ホライトカラーのManfrottoミニ三脚を用意。

3 『UltraMoon』の各部

対物レンズ側。

減光用の絞りパーツを外した状態。

接眼レンズ側。

三脚用ネジ穴に、小型三脚を取り付けてみた様子。

三脚用のマウント部分。

接眼レンズ側から見た「Λ」照準マーク。

使い方

初めて望遠鏡を使う人にもわかるように、学研らしいていねいな説明書が付属。

ほぼ初心者なので改めておさらいしておく。

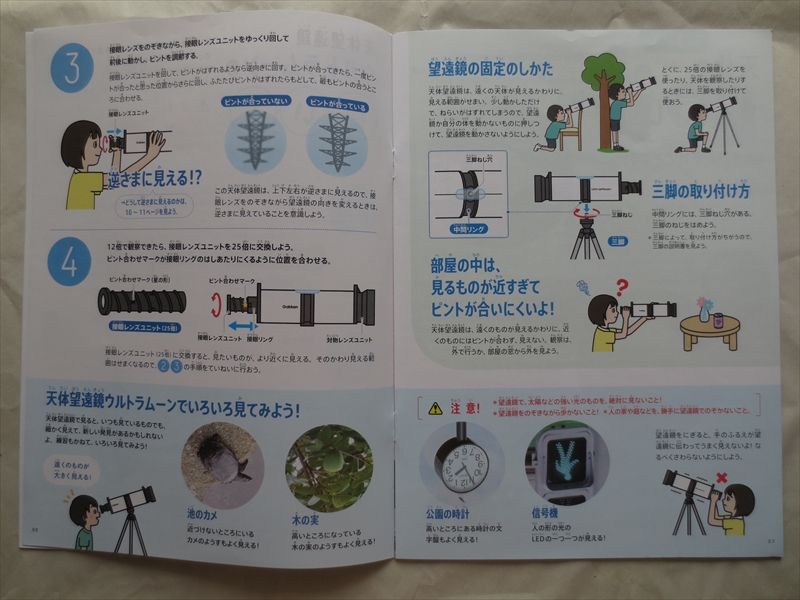

1 天体望遠鏡の基礎

この『Gakken UltraMoon』は“屈折式”と呼ばれる構造なので、覗いた像は上下が逆さまになって見える。

その仕組みと理由が解説されている。

このあたりの詳しい図解説明は、さずが学研という感じ。

2 天体望遠鏡の使い方

1.最初は12倍の接眼レンズを取り付けてみる。夜空観察の前に昼間の遠景で練習

2.鏡筒上部の照準を使って、観察する対象に望遠鏡の向きを合わせる

3.対象に向けたら、接眼レンズユニットを回してピント調節をする

4.像が逆さまになること、望遠鏡を動かした方向と反対に像が動くことに慣れる

5.三脚やその代用品を利用して、できるだけ望遠鏡を固定して観察する

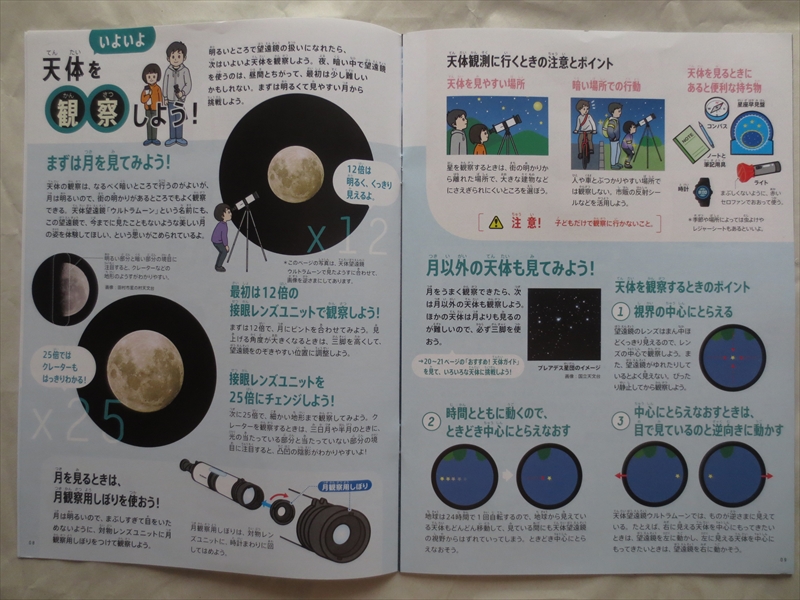

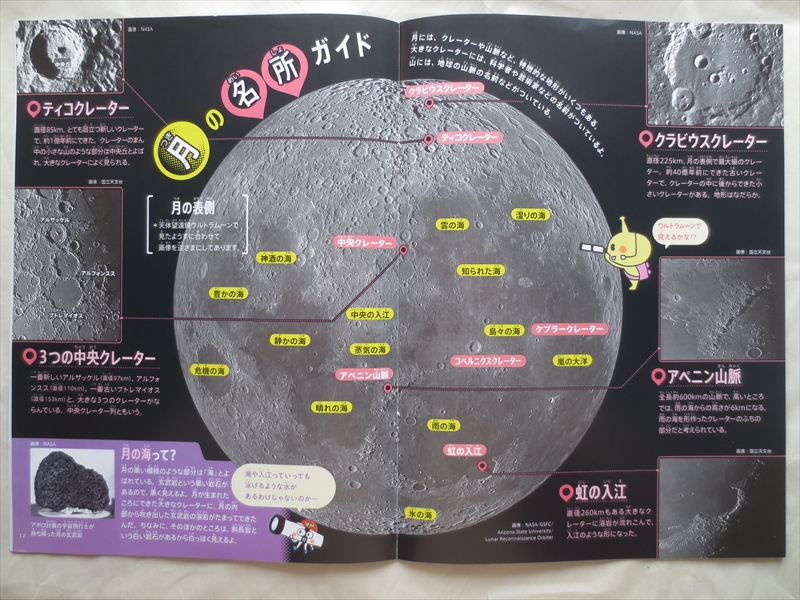

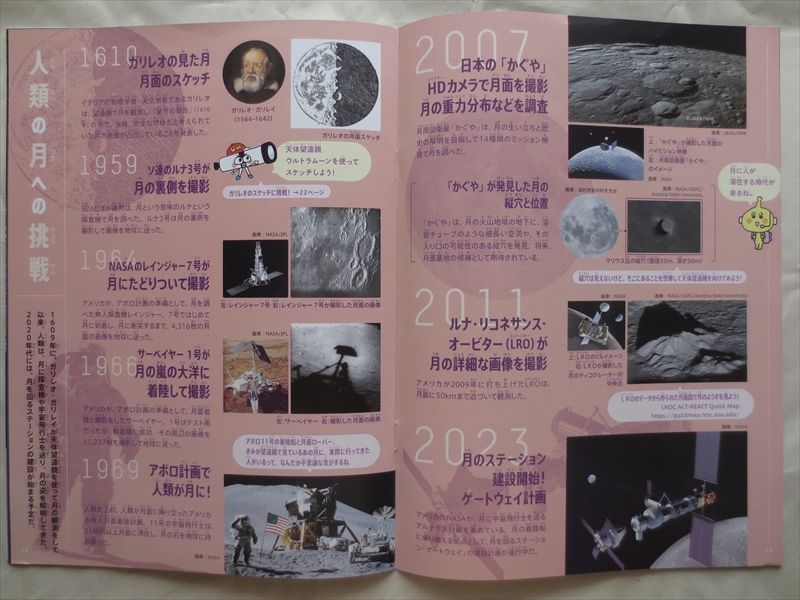

3 付属の資料

天体観察のしかた、月の地名や満ち欠けなど、子どもたちが星や宇宙に興味を持てるような内容の資料が添えられている。

4 資料にミスあり

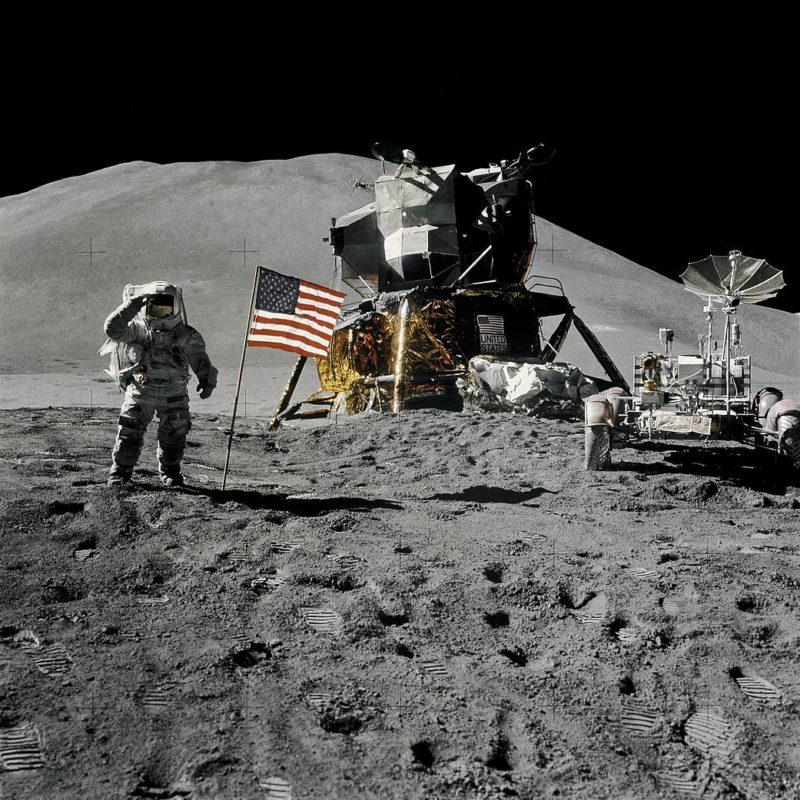

写真⇩ 左ページの一番下

月面探査車が使われたのはアポロ15号以降である。

アポロ11号では装備されていない。

© NASA Apollo 15 July 31, 1971

つまり、この掲載写真はアポロ15号のものである。

(根拠となるNASAサイトは ⇨ こちら)

まとめ

良かったところ

1)何より自分で組み立てられるところが子どもには面白いと思う

2)パーツも少なくカンタン写真撮りながらでも10分かからなかった

3)ミニブック解説で天体望遠鏡の基本的な構造と仕組みも学べる

4)覗けばそこそこ大きな月が観察できるので初めてだと感動できそう

見た目はチープではあるが初めてのオトナも楽しめるキットだと思う。

良くなかったところ

1)鏡筒が厚紙製なので製造上の糊代部(らせん状)が浮き出ている

2)中間リング固定の透明ステッカーが部品の段差に対応しておらず浮いてしまう

3)鏡筒の白いシールは貼り直しがまず不可能で子供には難しい

4)三脚の着脱を繰り返すと中間リングと鏡筒の差し込みが緩くなる

化粧シールを貼ってもまだ浮き出る“らせん模様”はちょっとカッコ悪い。

凸凹をキレイにサンディング削りして平らにしてから化粧シールを貼れば、キレイに仕上がるかも知れないが、面倒クサイ作業になる。

また中間リングの固定方法も頼りない。

テープ貼りではなくもっと耐久性のある方法にすべき。

鏡筒がプラスチック製になれば、固定方法も含めて強固なものにできるはずで、紙筒では子供が扱う製品としては耐久的に心細い。

まとめ感想

学研と言えば「科学と学習」。

その付録”教材”には定評があった。

現在版の『Gakken STEAM』というシリーズも『顕微鏡キット』『実験キット』などいろいろリリースされていて楽しませてくれている。

STEAM=科学・技術・工学・芸術・教養・数学の頭文字からスティーム教育と呼ばれる

- Science(サイエンス)=科学

- Technology(テクノロジー)=技術

- Engineering(エンジニアリング)=工学

- Art(アート)=芸術

- Mathematics(マスマティクス)=数学

オモチャのようで実際ちゃんと観測ができる、

組み立てながら仕組みも学べる、ミニチュアサイの望遠鏡。

遊んだ後、本棚などにインテリアとして飾っておいてもなかなかカッコイイ。