模型│トイRCカー『 超速!Pica Tune 』ヒミツを探る②

TAKARA TOMYから発売されている『超速ピカチューン』。

2つのモーターが搭載され、左右別々に車輪を回して走行するタイプのトイラジ。

前回はピカチューンの解剖を試みた。

今回はピカチューンを操るコントローラを解剖する。

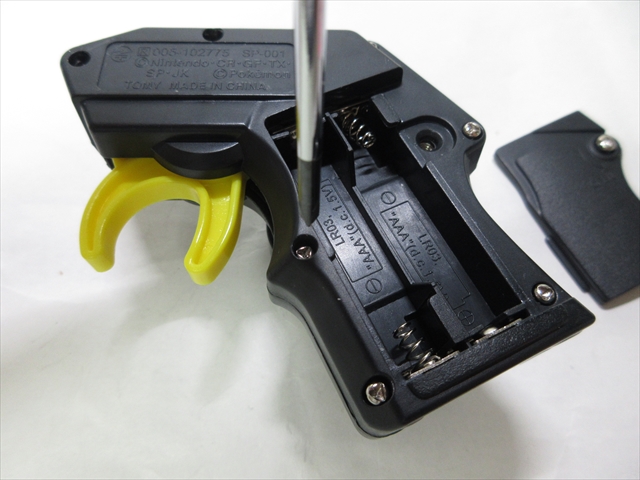

コントローラの分解

1 電池ボックス

電池のフタを先に外しておく。

フタの裏に、これから緩めるビス1本も隠れている。

(+)ドライバーはNo-1。

2 コントローラ筐体

コントローラは二分割パーツで7本のビスでとめられている。

ここには通称「おむずびねじ」と呼ばれる三角形△頭の特殊ビスが使われている。

回すドライバーも専用のモノを使ってゆるめる。

👉ドライバーについて

おにぎりネジとかBenzネジとか呼ばれる△頭の特殊ビス。

対応ドライバーは2.4mm用のY型チップドライバー。

写真⇩ エンジニアのDTY-03

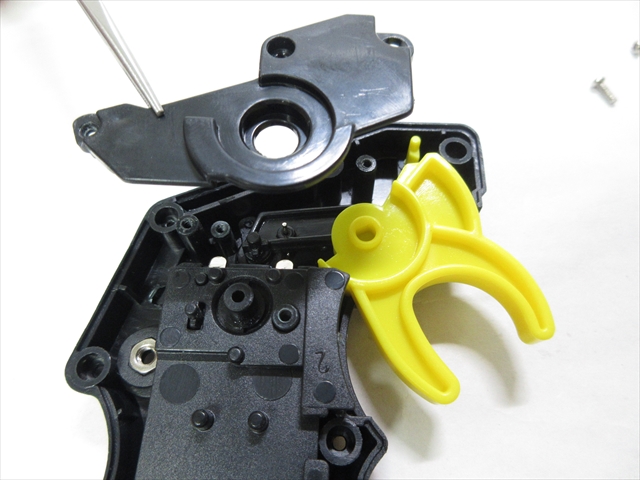

3 ステリングホイール

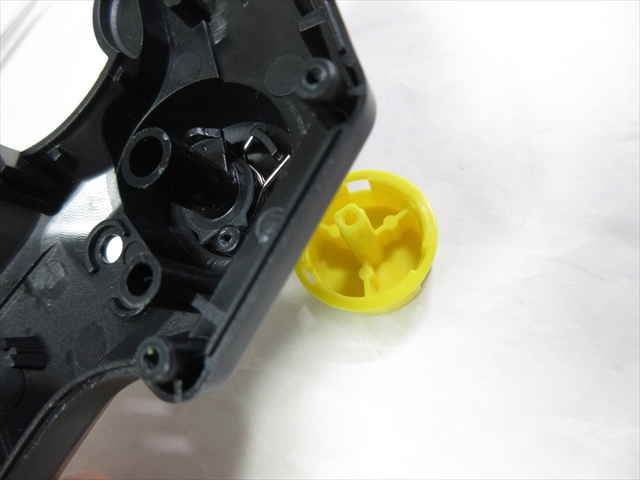

ステアリングのパーツは二重構造。

操作する外輪リング(黒いプッラスチック)は、引っ張れば外れる。

ステアリングホイールの外径は約31mm。

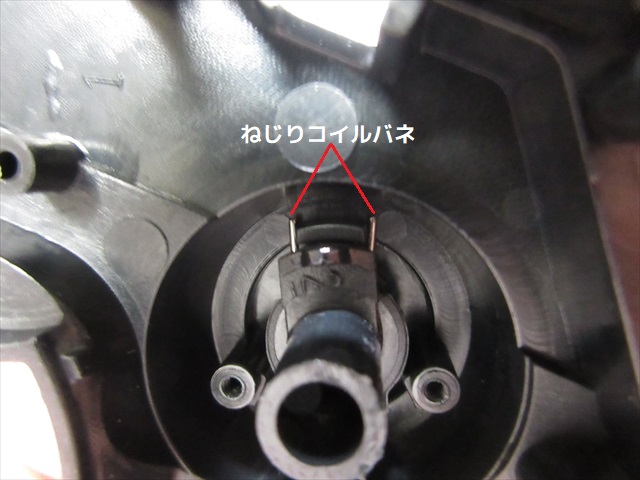

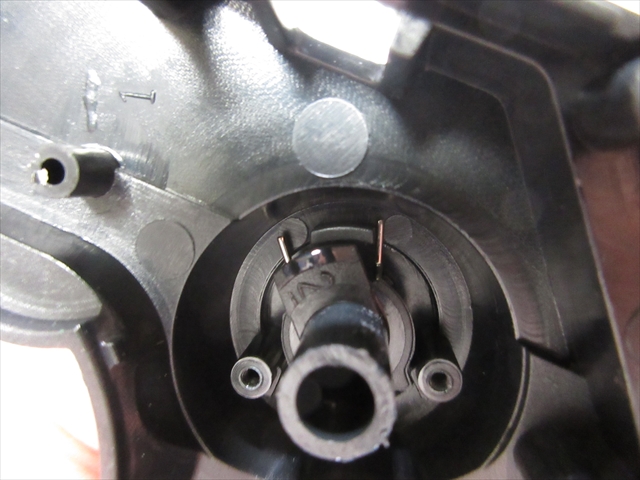

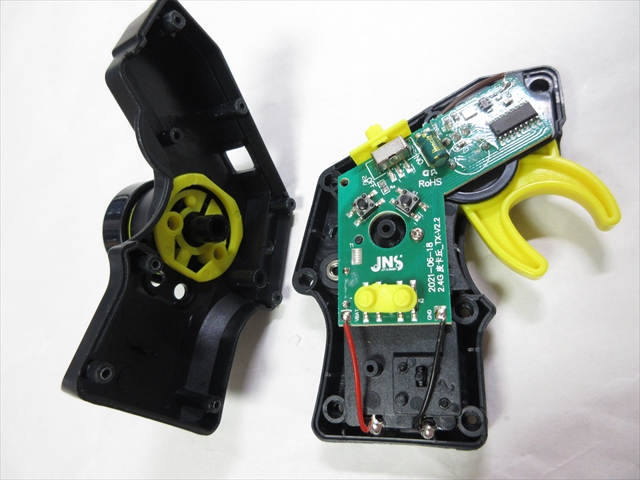

二分割すると中にステアリングホイールユニットが見える。

黄色のパーツをとめている2本のビスを外す。

奥にはネジリバネが仕込まれている。

ステアリングホイールを右に回せばその分バネが広がり、

ステアリングホイール離せばバネの力で自動的に中央(ニュートラル)に戻る。

ステアリングホイールを左に回した時も同じ。

バネの作用で自動的に真ん中の定位置に戻る動作をする。

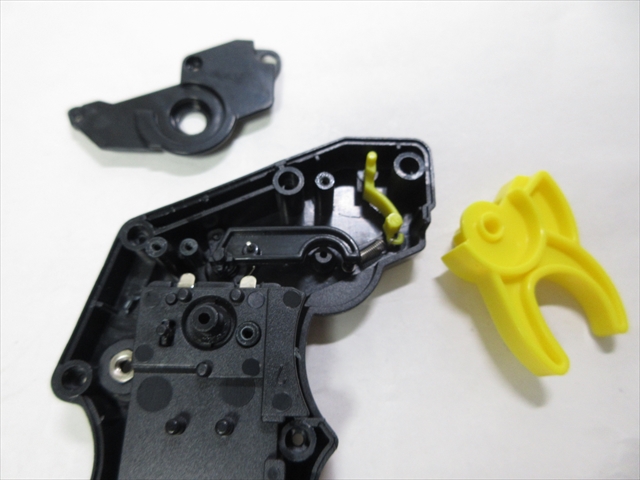

中心にある(+)ビスをゆるめて主軸パーツ(黒いプラスチック)を外すと、そのネジリバネが見える。

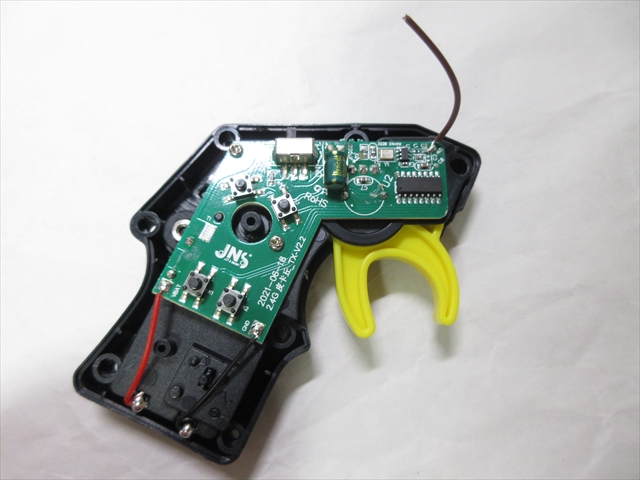

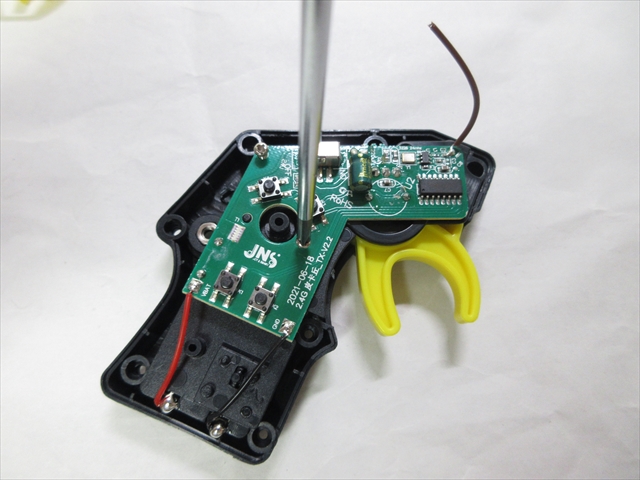

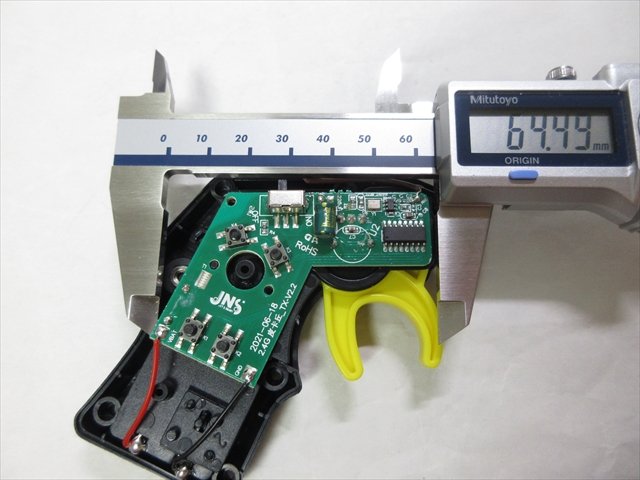

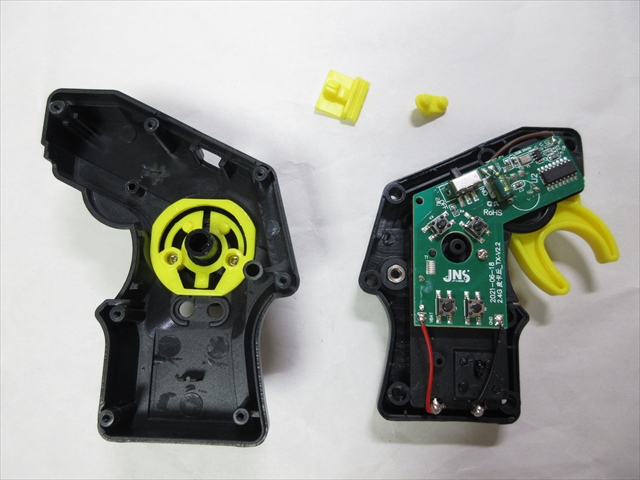

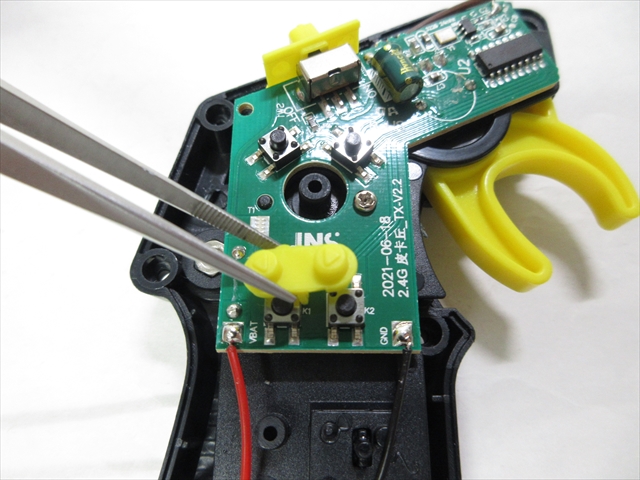

4 送信機基板

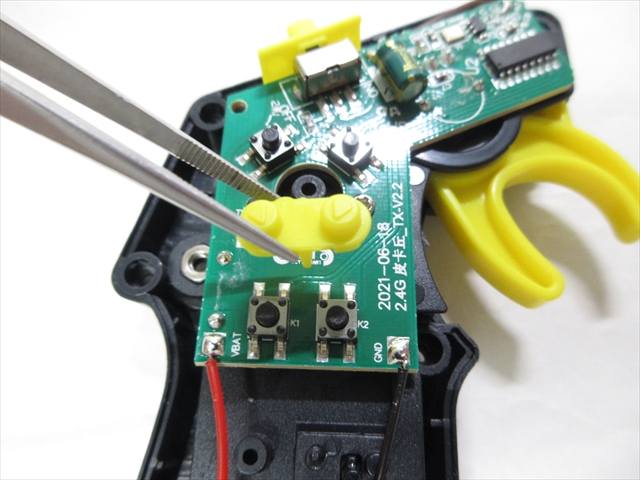

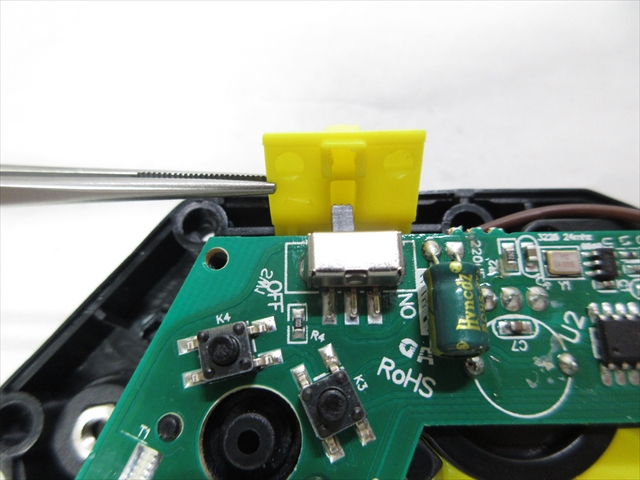

基板の上にあるON/OFFスイッチカバー(黄色)と、基板下部にあるトリムボタンカバー(黄色)を外しておく。

基板は2本のビスでとめられている。

2本のリード線は電池ボックスの極板につながっている。

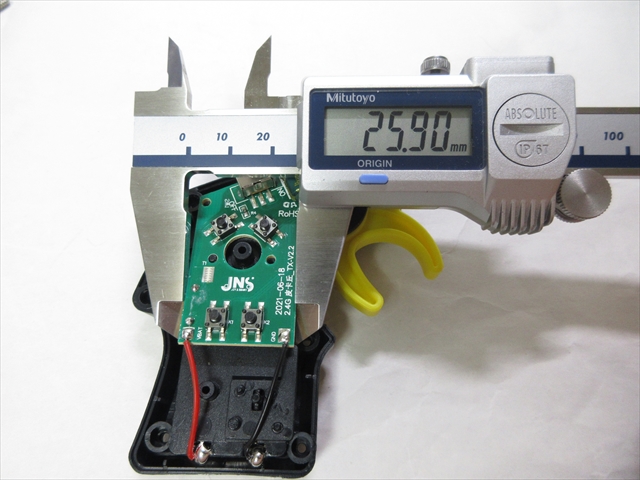

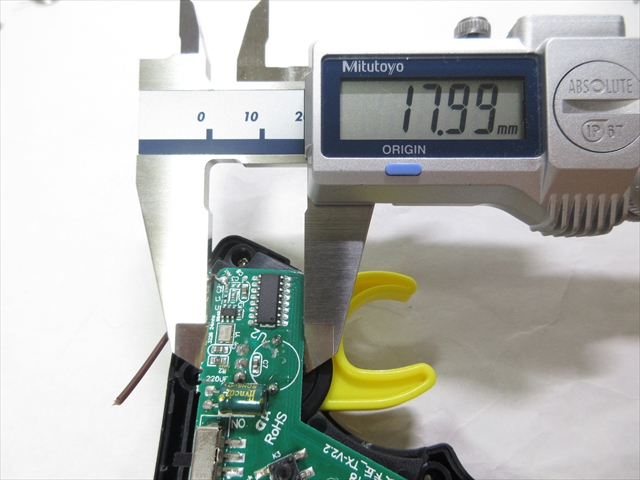

基板のカタチはコントローラのグリップ型に合わせられている。

幅は約26mmから18mm。

基板の全長は約64mm。

5 ストッロルトリガー

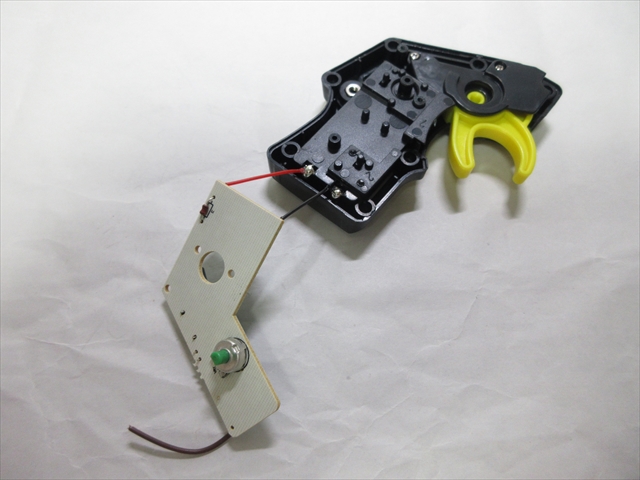

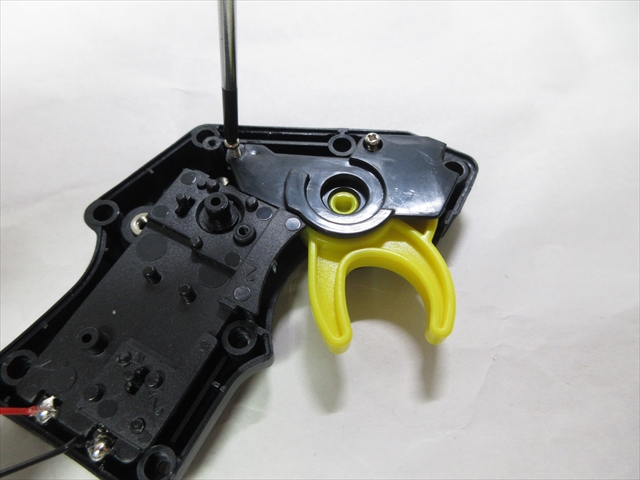

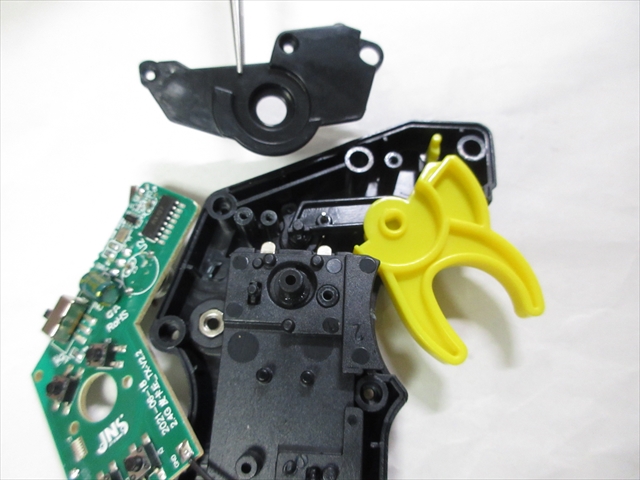

基板をはがすと裏側にはスピードコントロールユニットがある。

2本の固定ビスを外す。

トリガーの指穴は思いのほか小さい。

トリガー型パーツ(黄色のプラスチック)を外すと、2か所にバネが使われている、

黄色いカム状パーツにはコイルバネ、トリガ軸にはねじりバネ。

スロットルトリガーを押し引きしても、離せば元の位置に戻る仕掛けである。

トリガー軸まわりのバネは、あえて分解しないでおくことに。

(取り付けが大変そう)

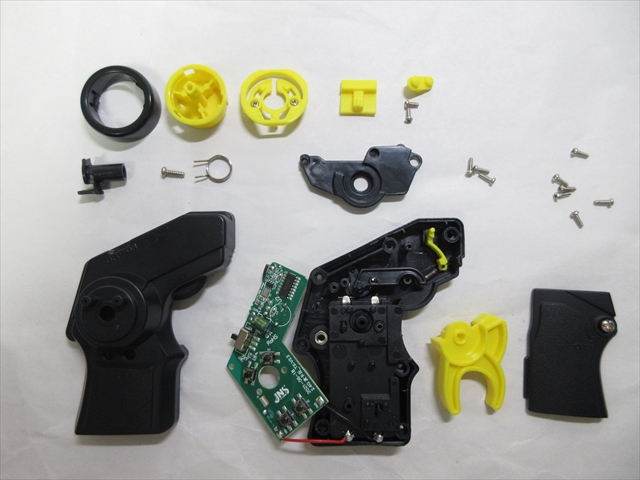

写真⇩ ほぼ全てのパーツを分解したPikaTuneコントローラ。

基板とリード線を1組として、部品総数は17個。

※ビス類は除く

コントローラの復元

1 スロットルトリガー

スロットルトリガーを元の位置に戻し、ユニットのカバーをビスどめする。

2 ステアリングホイール

ステアリングホイールの裏側、ネジリバネを取り付けて、

主軸パーツを固定ビスでとめる。

さらに黄色のパーツを2本のビスでとめる。

ステアリングホイールの表側、外輪リング(黒色プラスチック)をはめ込む。

3 送信機基板

基板を元の位置に戻しビスどめ。

基板の上のON/OFFスイッチ・カバーをかぶせて、

トリムボタン・カバーも乗せる。

4 コントローラ筐体

黄色のパーツが落ちない様に、そっと筐体を閉じる。

おむすびビス7本を締めて復元完成。

まとめ

PikaTune本体に続き コントローラ送信機も分解してみた。

改めて思うことは、良く出来ているなということ。

少々乱暴に扱われても壊れたりしない頑丈な作り。

それでいて最低限の動きはできるモーター制御とギミック構造。

オモチャ好きな人が設計してるんだろうなと感心させられる。

ピカチューンを分解しながらも考えたが、このミニサイズの受信機+2モーター制御のシステムを何かに転用できないかな、ということ。

いろいろ想像が膨らんでいるところだが、1つ気になるのは送信機のサイズ。

グリップもトリガーも大人の手にはあまりにも小さすぎ。

そこが悩ましいところなのである。