Action Camera『GoPro Shorty + Quick Mount』 改良│レビュー

GoPro HERO10を導入して、少し揃えたアクセサリー。

その中でもたぶん一番よく活躍しているのがSHORTY。

ミニ三脚にもなる手持ちグリップである。

写真⇩ 右下端

小さくて軽くて携帯に便利なのだけれど、ちょっと不便なところがある。

そう、SHORTYには”クイックリリース・マウント”が装備されていないのである。

今回はこの弱点を何とかする計画。

クイックリリース化計画

クイックリリースしたい理由

標準スタイルのSHORTYは、HERO10のマウントフィンガーに直接サムスクリュー(ボルト)で取り付ける仕様になっている。

しかしちょっと使い勝手が悪い。

なぜならカメラの着脱がやや面倒だから。

他のマウントに移したい時など、一々ボルトを外さないといけない一手間がかかる。

じゃあクイック用のマウントを取り付ければいい!

ということで、SHORTYのクイック化を幾つか試してみることにした。

クイックリリースマウント 3案

考えた案は以下の3通り。

- アルミ製マウントアダプター (3rdパーティ)

- 公式クイックマウント+フィンガー (GoPro純正品パーツ組)

- 公式クイックマウント+1/4″変換アダプター (GoPro純正品+3rdパーティ)

1 アルミ製マウントアダプター

1つめの手段は、社外品のクセサリーを使う方法。

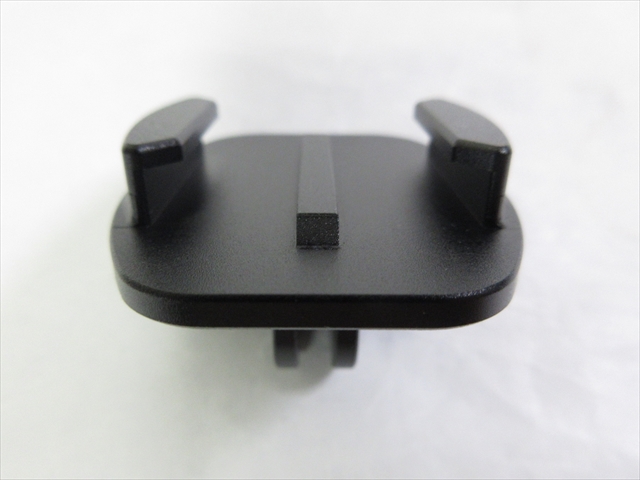

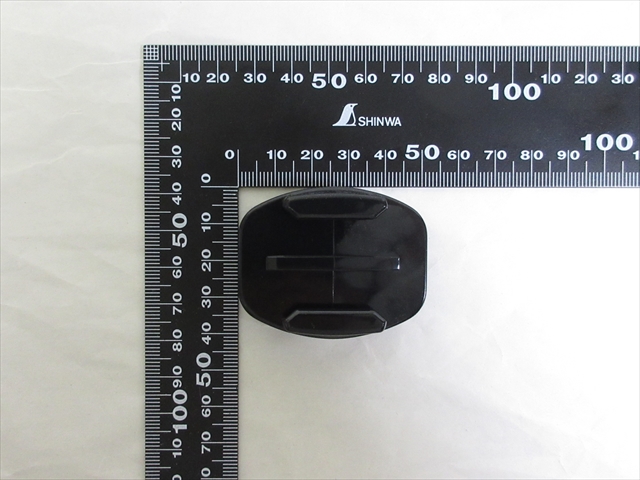

1.アダプター 外観

上面はクイック用マウント+下面はマウントフィンガーの一体成型。

使う場面がありそうな便利パーツだと思うのだが、

残念ながらGoPro純正には同等の商品が無いのが現状。

大きさは49.5mm×39.7mm。

高さは約30.0mm。

ベースの板厚は約3.0mm。

重さは21.6g。

アルミなのでズッシリ感がある。

2.アダプター 取り付け方

まずSHORTY側にサムスクリューで取り付ける。

次に、HERO10のクイックリリース・バックルを挿し込む。

硬い、というウワサもあったが問題なく装着できた。

3.アダプター 装着後の外観

SHORTYをハンディグリップスタイルにしたときの様子。

クイックバックルは、チェストマウントにも使えるロングタイプ(長い方)。

ロングタイプはHERO10のチルト角度の余裕が大きい。

SHORTYのエレベータポールを最長にしたときの様子。

SHORTYを三脚スタイルにしたときの様子。

マウントを水平、カメラを垂直にするとちょっと不格好。

SHORTYが軽量なこともあって、頭(カメラ)が重いアンバランス状態でもある。

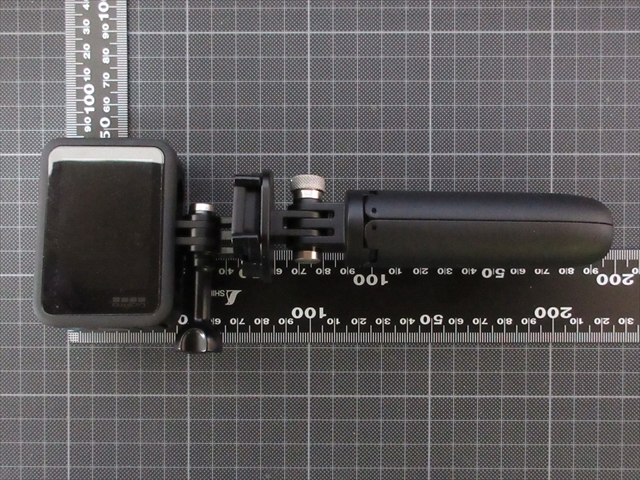

4.アダプター 装着後のサイズ

4-1)ハンディグリップ状態のSHORTY

HERO10トップから脚の先端までの長さは208mm。

エレベータポールを最長にすると319mm。

4-2)三脚状態のSHORTY

HERO10トップまでの高さは191mm。

写真⇩ エレベータポール2段分を伸ばした例

全装備の重さは233.5g。

2 公式クイックマウント+フィンガー

2つめの手段は、公式アクセサリーのみでクイック用マウントを組む方法。

以下の2つのアクセサリーからパーツ取りをする。

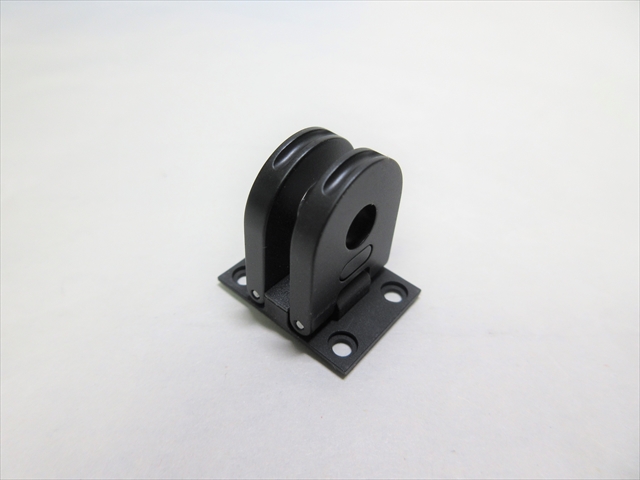

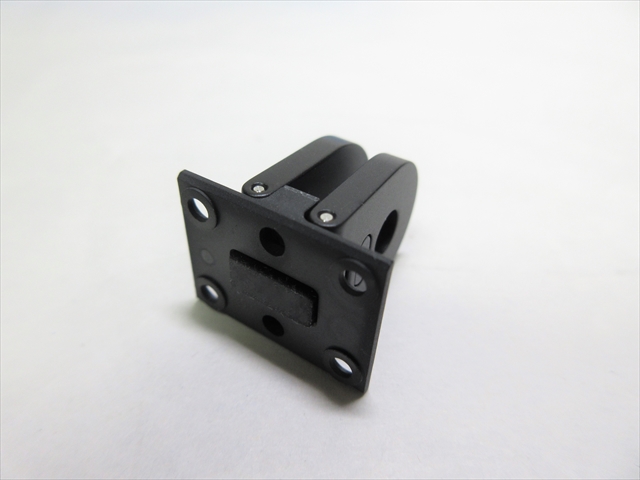

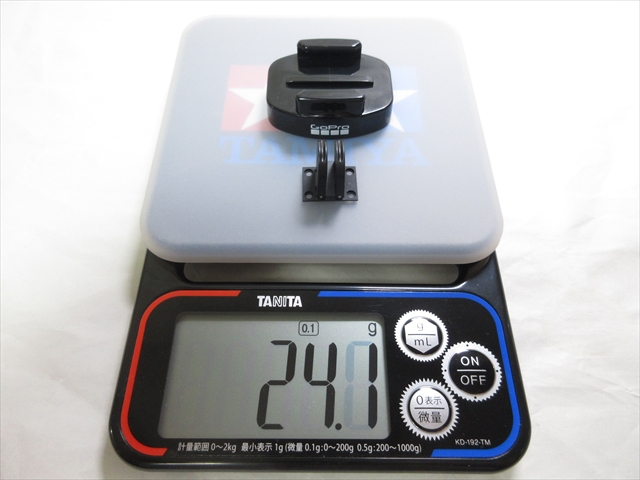

1.公式トライポッドマウント

まず用意したのが、GoPro公式アクセサリー”TRIPOD MOUNTS“。

開封すると3点のパーツが入っている。

① ミニサイズのトライポッド

② 三脚用1/4″ネジ穴がついた トライポッドアダプター

③ 三脚用1/4″ネジ穴がついた クイックリリースマウント

ここで使いたいのが ③1/4″ネジ穴つきのクイックリリース・マウント。

GoProのロゴが入っているのがポイント。

上面はもちろん、クイックリリース対応。

下面は、カメラ三脚1/4インチのネジ穴。

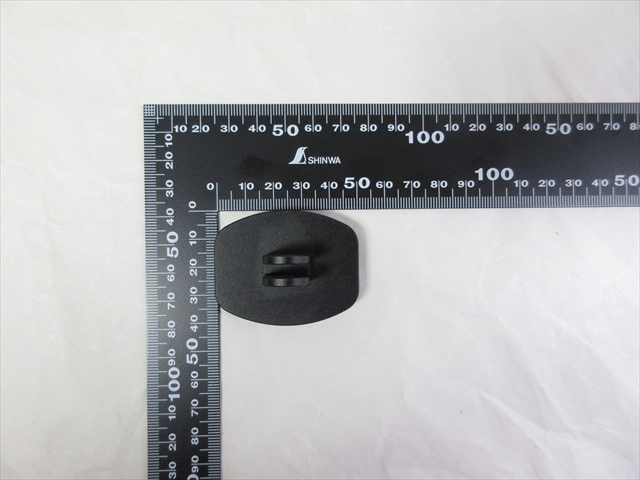

大きさは49.5mm×40mm。

厚みは約18mm。

重さは16.8g。

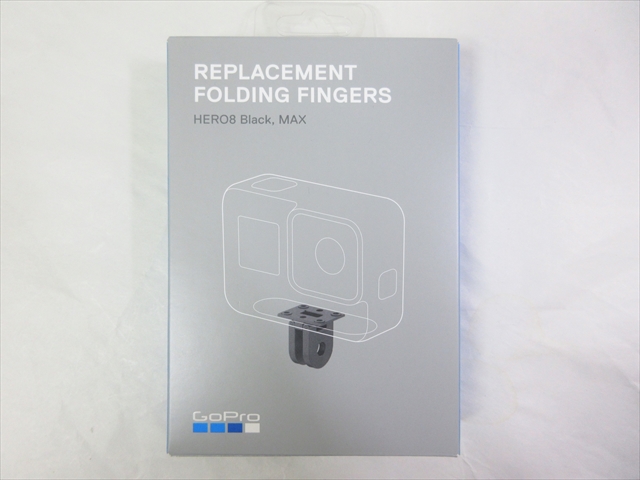

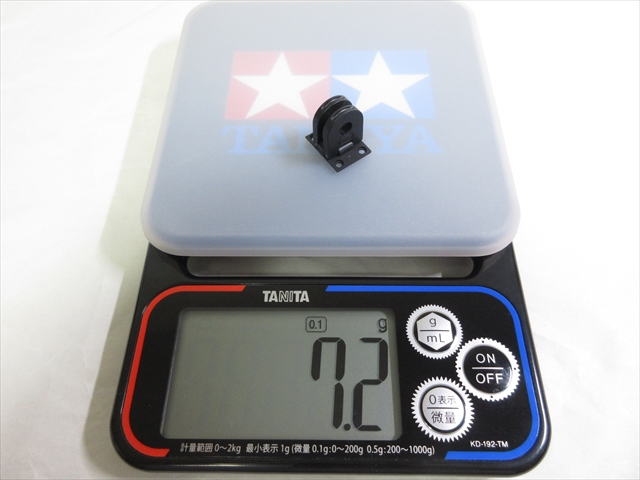

2.公式リプレイスメント

もう1つのパーツ、修理部品のFOLDING FINGERS。

カメラ本体についている折りたたみ式マウントフィンガーの、公式スペアパーツ。

大きさは19.8mm×15.4mm×20.2mm。

重さは7.2g。

ちなみに、パッケージには「HERO8用」とあるがHERO10にもピッタリ。

3.公式クイックマウント+フィンガー 組み立て方

この2つを組み合わせて、純正品のみでクイックリリース・マウントを作る。

そう考えていたのだが…

この2つをくっつける方法に悩んでいて未だに良策が見つからない。

エポキシパテや接着剤を使うような無粋な方法は論外。

ビスやボルト式にして、外せば元に戻せる方法を模索しているんだけど・・・

どれもこれも上手くいかない。

というわけで、保留中 m(__)m

4.公式クイックマウント+フィンガー 組立後の外観

右が完成予想形。

なにか良い方法はないかな。

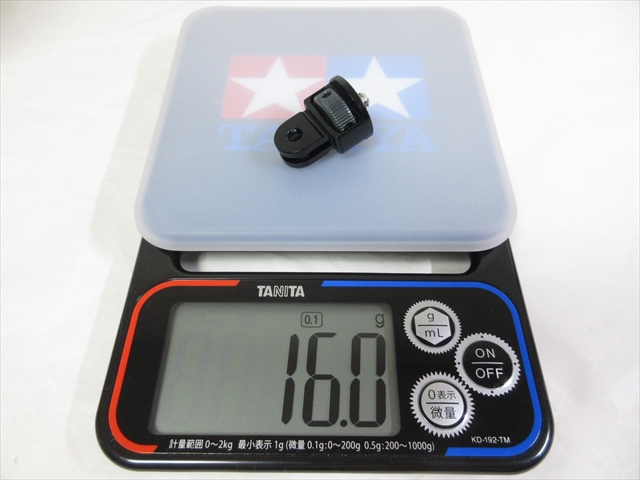

3 トライポッド1/4ネジ変換アダプター

最後は、純正クイックマウントと1/4ネジ変換アダプター(社外品)を組む方法。

1.1/4ネジ変換アダプター 外観

FEICHADというブランドの製品。

本体はアルミ製。

ローレット(グレーのツマミ)があり、1/4ネジを指先で締められるタイプ。

台座とネジが分離しているので、パン方向にもカメラ角度を変えられるのが特徴。

下部は、HERO10カメラのマウントフィンガーと同サイズ。

直径は約24.0mm。

長さは約32.0mm。

重さは16g。

2.1/4ネジ変換アダプター 組み立て方

2-1)マウント部分の組み立て

マウント下面のネジ穴に 1/4ネジ変換アダプターを締め込む。

ローレットがあるので、指でも十分に締め込める。

より強固にしたい場合、付属のアーレンキー(六角レンチ)を穴に挿し込みテコ原理で増し締めすることも可。

2-2)三脚部分の組み立て

純正マウント+1/4″変換アダプタを、SHORTYに取り付ける。

組みあがったクイックリリース・マウント付きのSHORTY。

側面には、GoProのロゴ。

これがイイ。

そしてHERO10をクイックリリース・マウントに装着する。

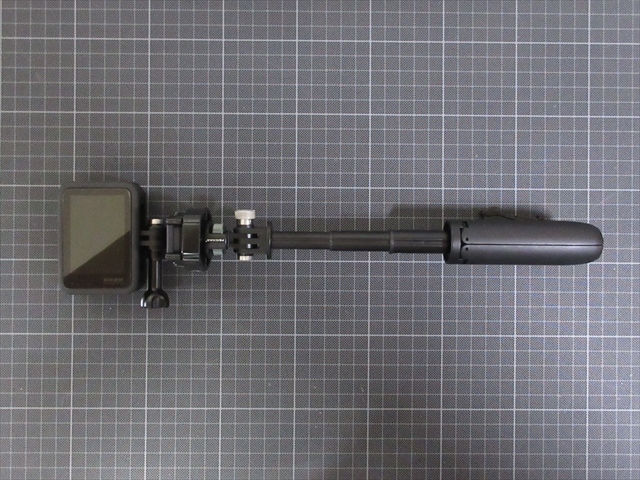

3.1/4ネジ変換アダプター 組立後の外観

SHORTYをハンディグリップスタイルにしたときの様子。

SHORTYのエレベータポールを最長にしたときの様子。

SHORTYを三脚スタイルにしたときの様子。

SHORTYのエレベータポールを最高にしたときの様子。

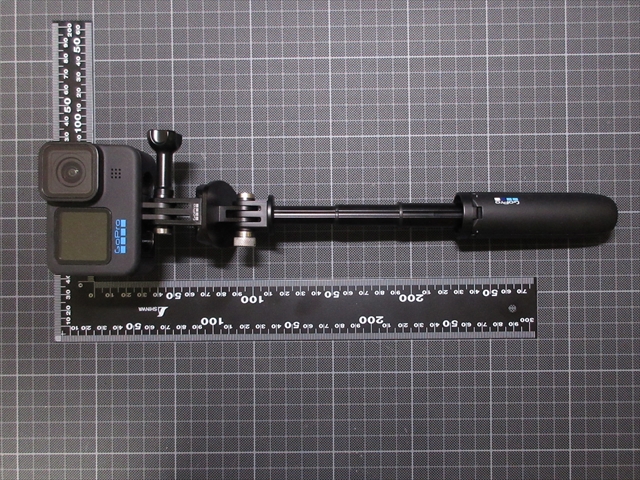

4.1/4ネジ変換アダプター 組立後のサイズ

4-1)ハンディグリップ状態のSHORTY

HERO10トップから脚の先端までの長さは228mm。

エレベータポールを最長にすると339mm。

4-2)三脚状態のSHORTY

HERO10トップまでの高さは208mm。

エレベータポール3段分を全て伸ばした高さは319mm。

総重量は244.5gになった。

5.SHORTY+1/4″変換アダプタ+クイックマウント 使用例

5-1)グリップスタイル

5-2)セルフィスティックスタイル

5-3)トライポッドスタイル

まとめ

1 使用感

「SHORTYをクイックリリース化したい」という目的の今回。

3通りの方法を試した結果は以下の通り。

1位 🥇

カンタンなのは断トツで1番の”アルミ製マウントアダプター“。

理由はなんといっても加工一切なしで、買ってポン付けのお手軽さ。

2位 🥈

純正クイックリリースマウント+”1/4ネジ変換アダプター”。

理由はマウントにGoProロゴがあること。 (ここ、大事)

また1/4″ネジが独立していることで「パン方向」にカメラを振れるのも◎

3位 🥉

純正クイックリリースマウント+”純正マウントフィンガー“。

全て純正パーツの組み合わせなので、一番期待している組みあわせ。

しかし加工に手間がかかる・・・ ➾ 保留中

それが解決できれば、1位にしたいところ。

2 アルミ製アダプターの硬さについて

1つ気になるのは、1位の”アルミ製アダプター”で見聞きするレビューについて。

「はめ込みが硬い」「バックルが削れる」という声があったりする。

個人的には許容範囲かなとも思うのだが、言われてみれば気にもなる。

なので、ちょっと調べてみた。

もしかして製品の加工が狭いのかな?と思い、ノギスで計測してみた。

写真⇩ 3wayスティックのマウント部

写真⇩ アルミ製アダプターのマウント部

結果、純正品の間口は2.83mm、アルミ製の間口は28.7mm。

つまりアルミ製アダプターの方が0.5mm広い=余裕があることが判る。

広いのに?

なぜアルミ製アダプターの方が硬いのか。

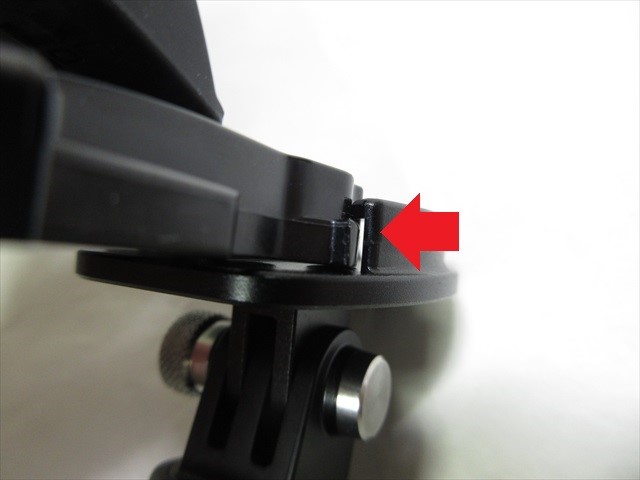

挿し込み口を観察してみると、クイックリリース・バックルの爪の角には削れた跡がある。

(10回以上の着脱をしている)

純正クイックリリースのマウント内側にも、擦られたような跡が残っている。

対して、アルミ製アダプターのマウントの内側。

10回以上の着脱をしても傷はほとんどついていない。

ということからの推論。

純正品のバックルとマウントはどちらもプラスチック製。

なので素材の弾性があるし、着脱を繰り返すと、お互いがちょっと削れることで「あたり」が付き、柔らかく感じるのではないか?と想われる。

しかしアルミ製にはプラスチックほどの弾性はない。

また相手のプラ製バックルに削られて「あたり」が付くことも少ない。

その差が「硬い」という感触に繋がっているのかも知れない。

まとめ感想

意外にも使うシーンの多い、この変換マウント。

GoPro公式アクセサリーとして欲しいところが、現状無いものは仕方ない。

大きさも重さも、一番シンプル軽いこの”アルミ製アダプター”。

素材も硬さも判ったうえで使うなら、現時点では最強アイテムだと思う。