模型│tomica『LUNAR CRUISER』LED電飾 part 3

“トミカプレミアム”シリーズ『07 ルナクルーザー』。

ヘッドライトとテールライトを光らせる【LEDで電飾する②】のつづき。

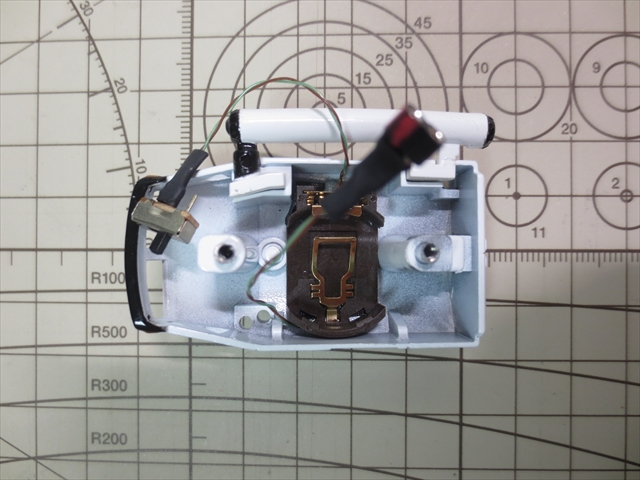

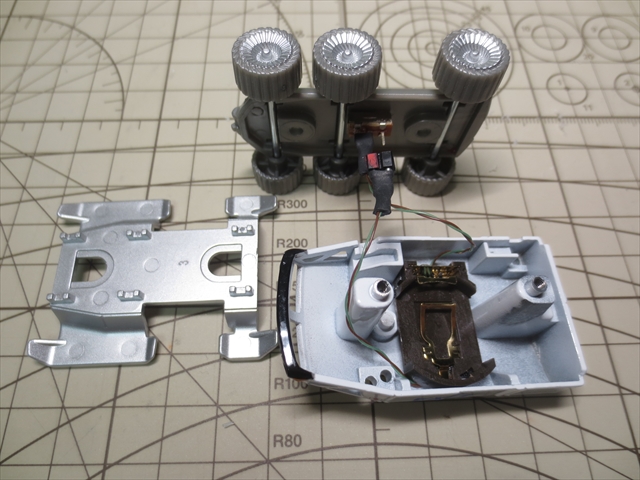

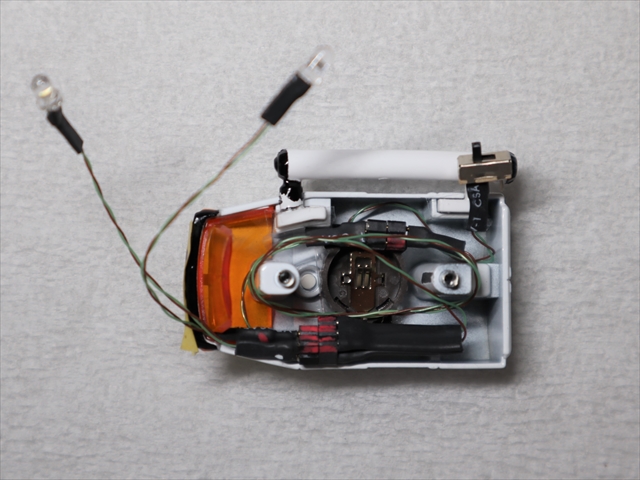

LEDユニットの配置

電池BOXの配置

LEDモジュールの中で一番大きいパーツは“電池BOX”になるので、その位置を決めてからその他スイッチなどの配置を決めていく。

『ルナクルーザー』の場合、キャビン=居住空間しかそのスペースがない。

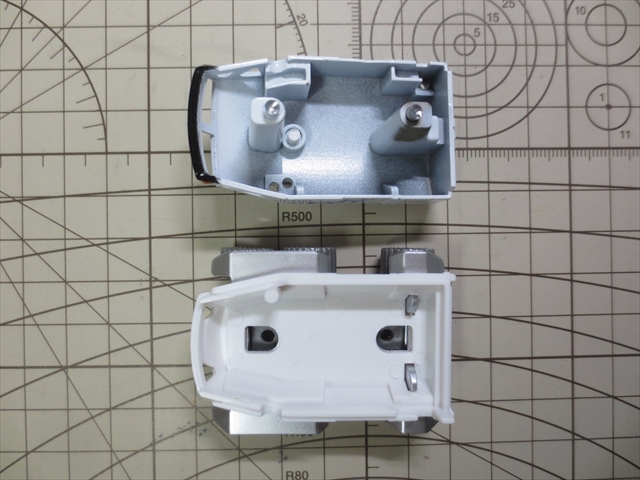

キャビンは上部がダイキャスト(鋳造合金)、下部がプラスチック製。

この中に全てのLEDモジュールを詰め込む。

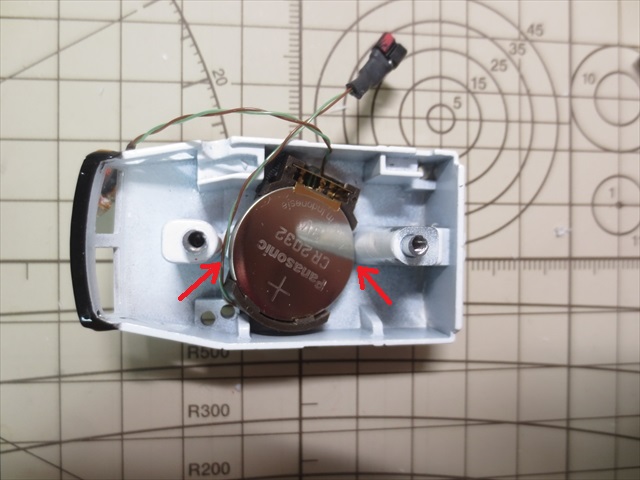

上部キャンビンには、カシメ根本になっている“柱”がある。

電池BOXを置くのはその中間しかなさそう。

光ファイバーやリード線の収まりも考え、上部キャビンの柱間に収めるてみた。

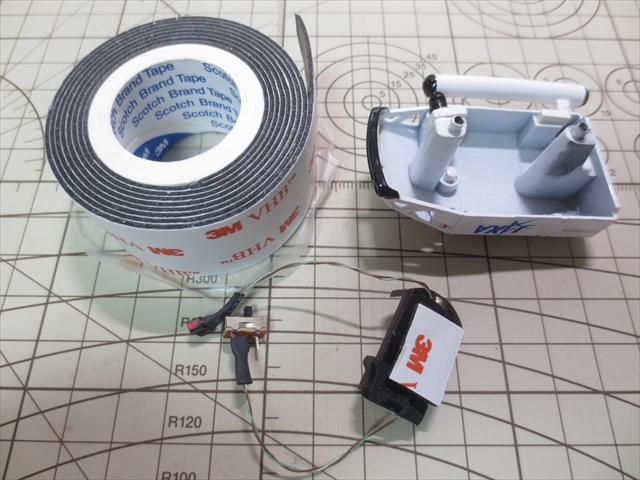

固定には両面テープを使用。

ルーフ内面が曲面になっているので、薄い両面テープではうまく貼れない。

厚みのある両面テープを何枚か重ねてクッション状にする。

スイッチの配置

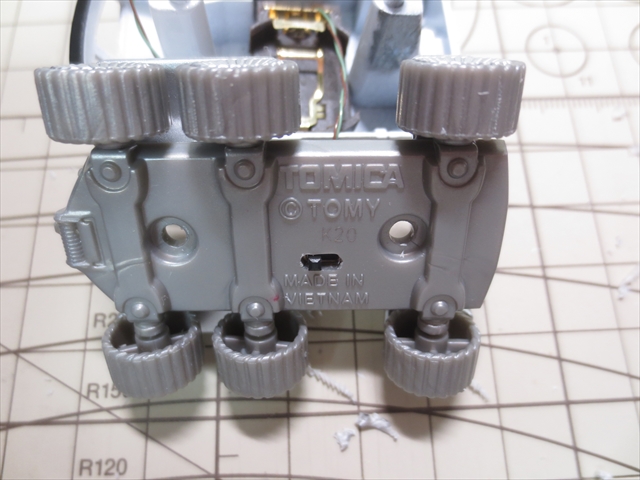

LEDを点灯/消灯するスイッチは、当然ボディの外にあるべき。

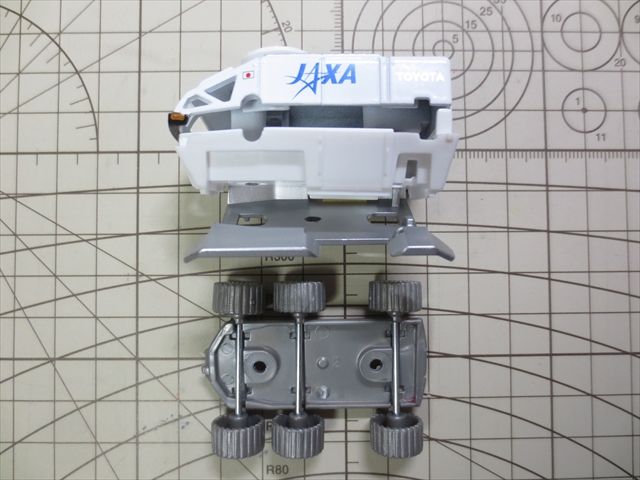

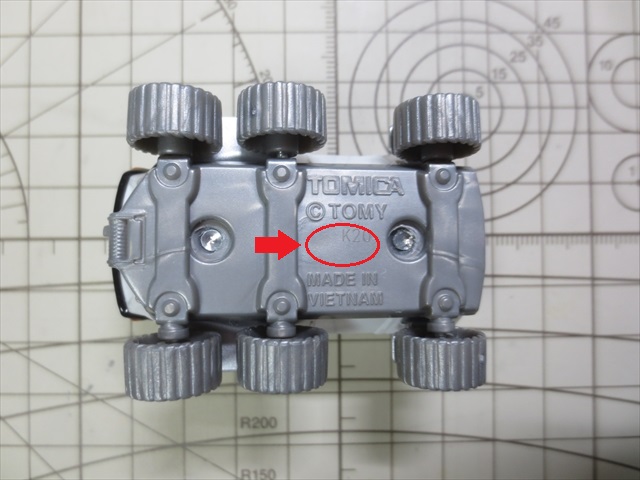

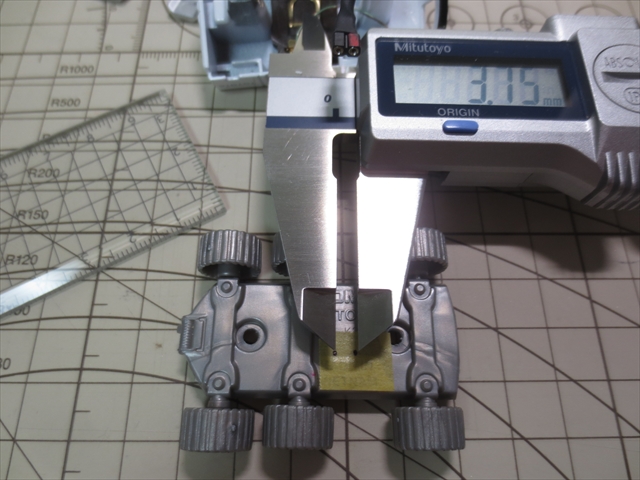

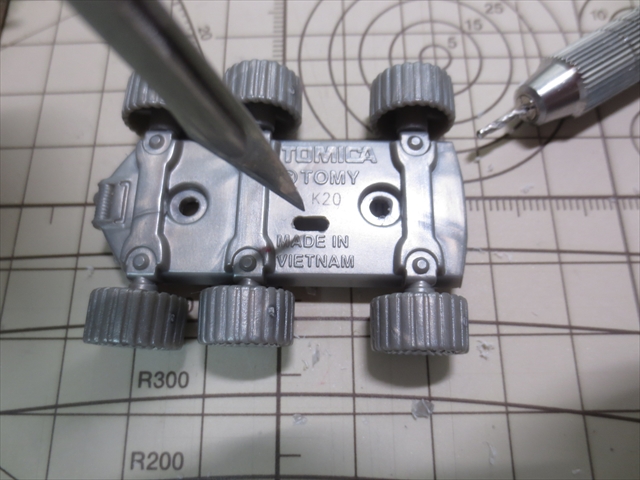

一番目立たないのがシャシー裏。

6輪あるホイールの邪魔にならない位置、またTOMICAのロゴも大事なので、空いたスペースは限られる。

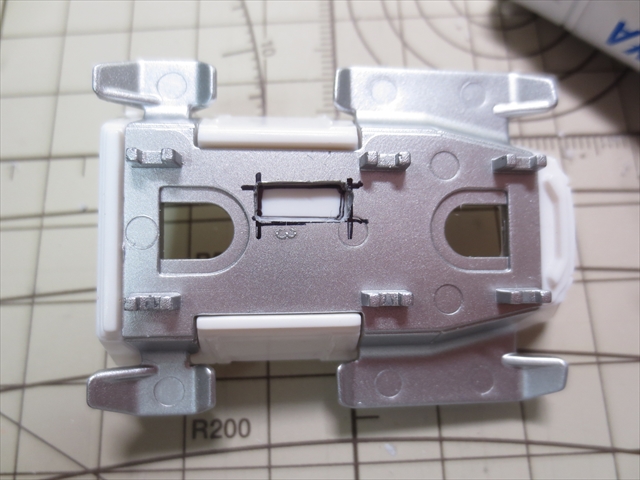

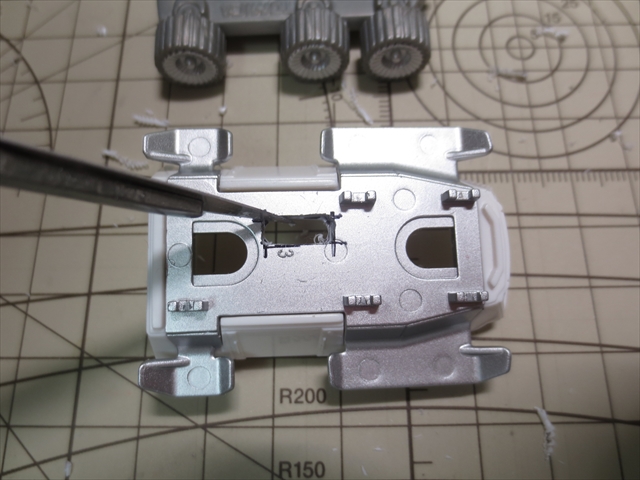

写真⇩ このあたりが最適

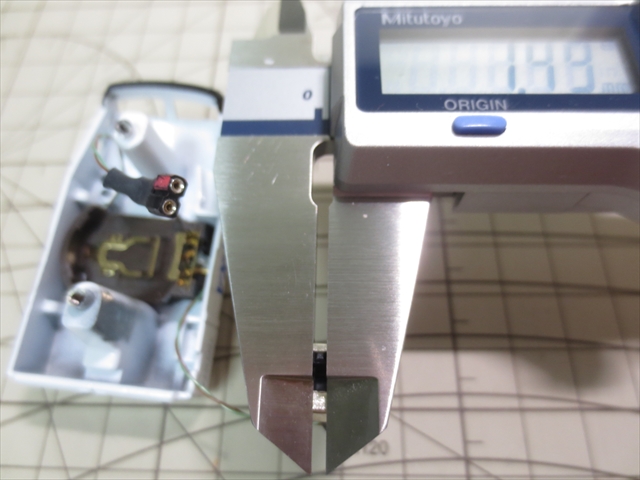

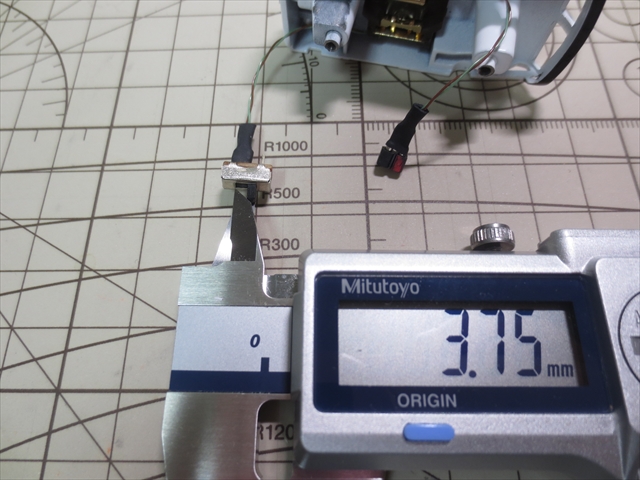

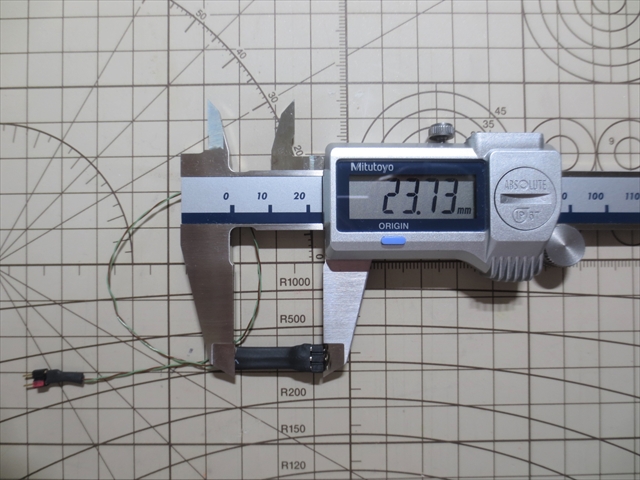

1.スイッチの採寸

電池BOXユニットにつながっているスイッチの大きさを測る。

まずスライド式ノブ(黒色)の部分。

厚みは約1.5mm、スライド幅は約4mm。

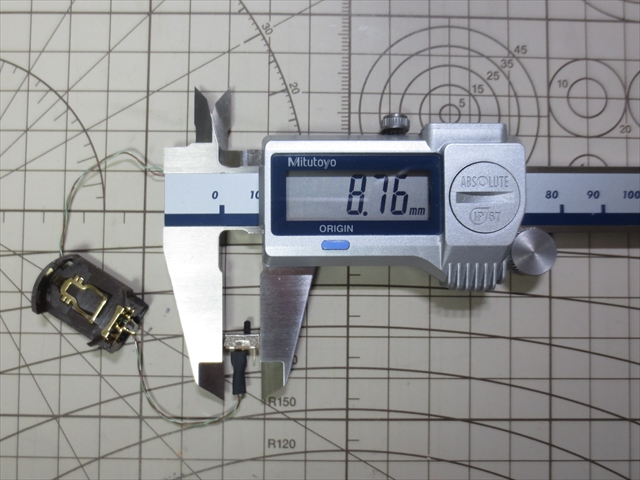

次にスイッチ本体。

長さは約9mm、幅は約4mm。

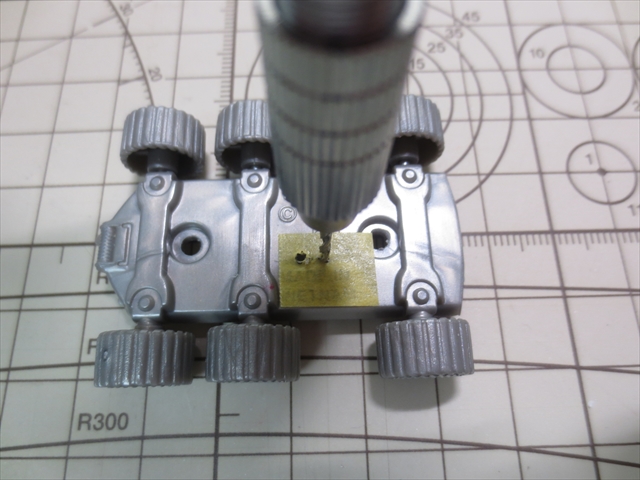

2.スイッチ穴の加工

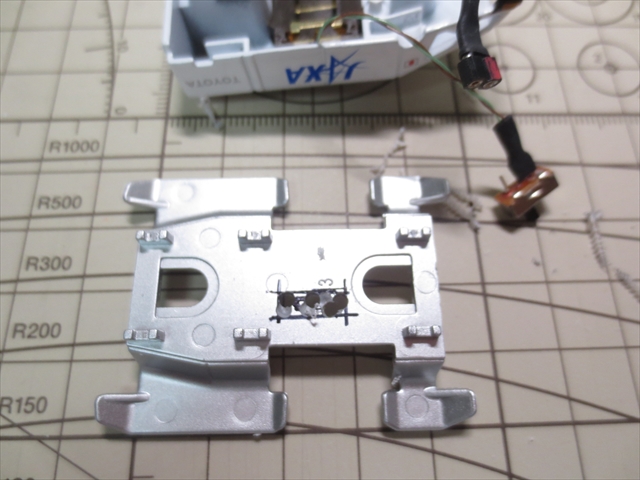

1)シャシーの穴開け

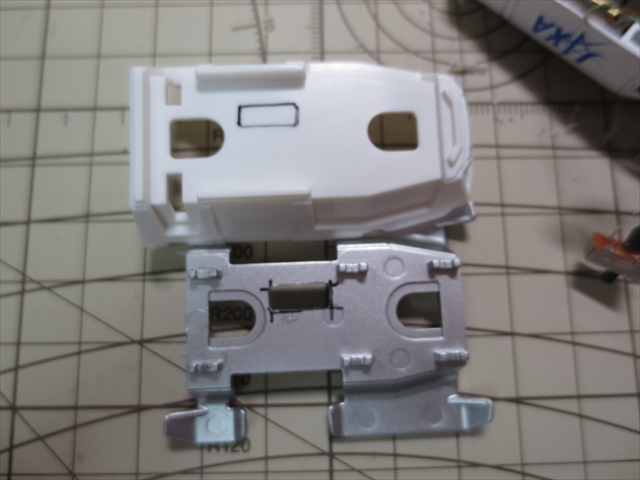

『ルナクルーザー』下部はプラスチック製のパーツ3層になっている。

白色のボディ+銀色のフェンダー+灰色のシャシー、の3層。

このため、スイッチを取り付けるには3層とも穴を開けないといけない。

一番下のシャシーにはスライド式ノブ(黒色)のための長穴を開けるが、TOMICAロゴを避けて、2mm×4mm長穴の位置を決める。

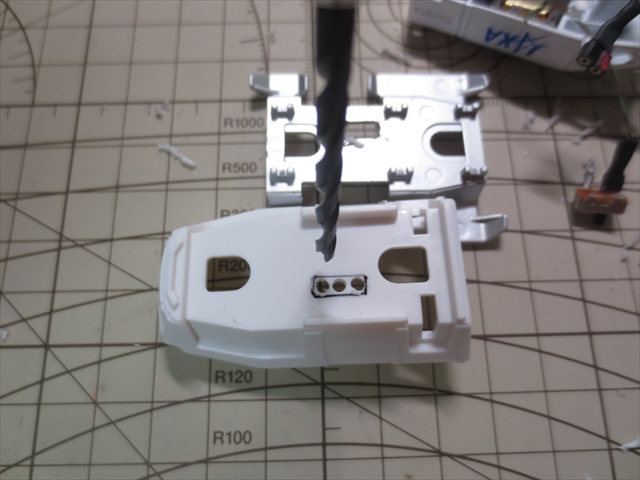

一度に長穴は開けられないので先ず両端に2つの穴を開け、後で穴を繋げて長穴にする。

ドリル刃は1.8mm~2.0mmを使用。

2mmの間隔で2か所マーキング。(穴の外幅が4mmになる様に)

開いた2つの穴の間をデザインナイフなどで切除して楕円の長穴に加工する。

スイッチのスライド部分(ノブ)が入ることを確認。

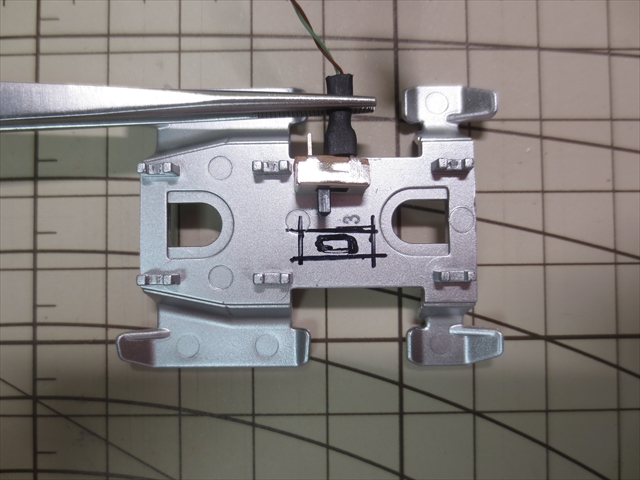

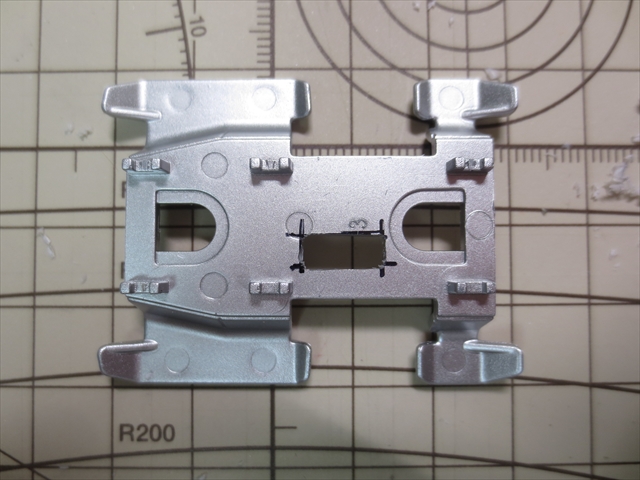

2)フェンダーパーツの穴開け

ボディ下部3層のうち、2番目がフェンダーがあるパーツ(シルバー色)。

ノブの穴の位置をフェンダーパーツへ書き写す。

その位置を中心にして、スイッチ本体の大きさ9mm×4mmをマーキングする。

先ほど同様に、2mm以下の丸穴を幾つか開けて、後で穴をつないで広げていく。

数か所あけた穴と穴の間の不要部分をカットして四角い穴に成形していく。

四角く描いたスイッチ本体のマーキングラインを超えない様、慎重に。

ノブの位置が中央にあるか、スイッチ本体の収まりを確認しながら穴開け作業。

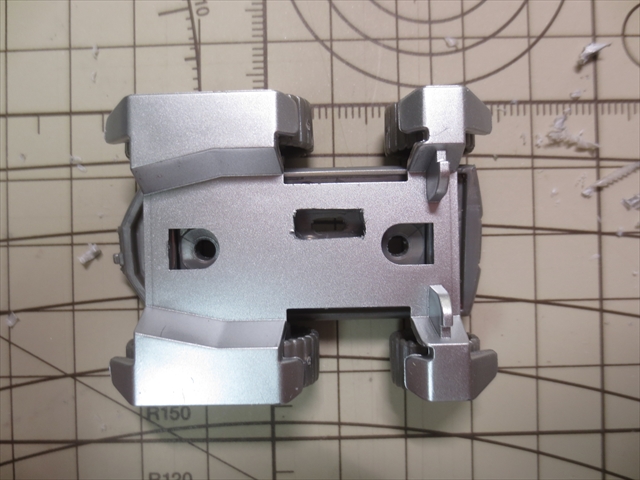

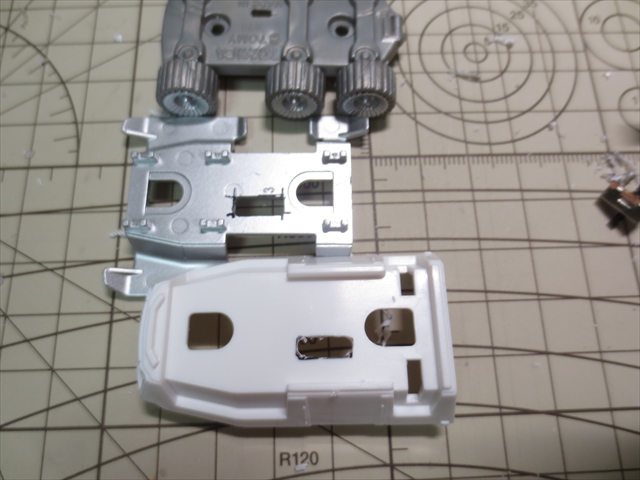

3)ボディ下パーツの穴開け

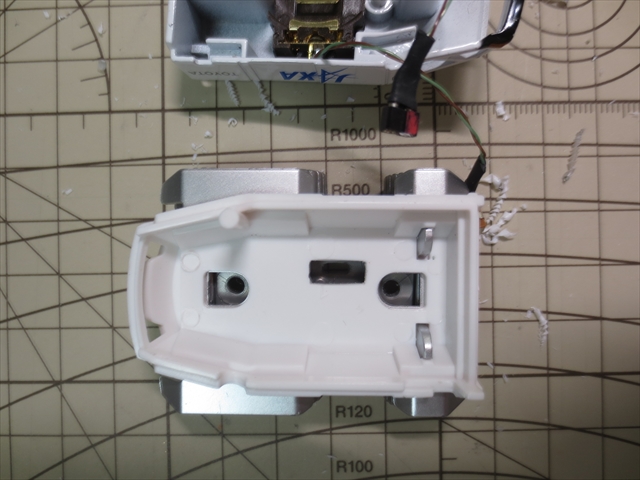

『ルナクルーザー』下部3層のうちの最後は、下部キャビン(ホワイト色)。

フェンダーパーツと同じく四角い穴を作るので、外周をなぞってコピーする。

同じように丸穴を幾つも開けてから、それらを繋ぐように間をカットしていく。

穴開けが完了したら、3つのパーツを合わせスイッチ本体が装着できるか確かめる。

必要があれば最終的な修正をする。

修正が終わった状態。

ぴったりサイズでスイッチが収められた。

LEDユニットの改造

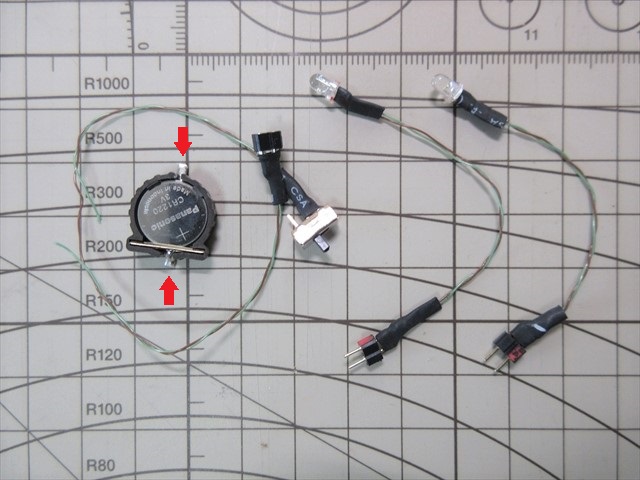

電池BOXの変更

MR.HOBBYの電池ボックスにはCR2032用とCR1220用の2種類あるが、電池容量の多いCR2032を使う予定で工作を進めてきた。

しかし・・・

CR2032リチウム電池が、ダイキャスト内面に接触してしまう事が判明。

上部キャビンは金属製、そしてこの電池BOXはリチウム電池が剥き出し。

これは危険である。

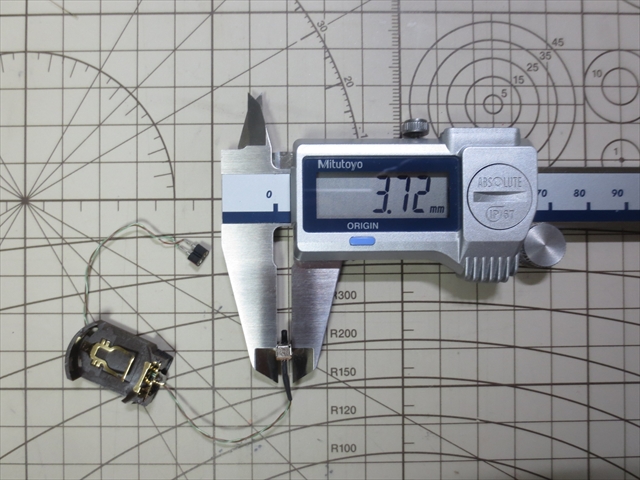

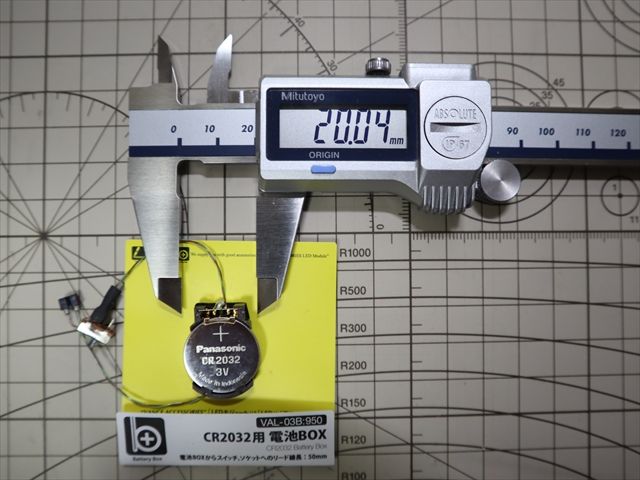

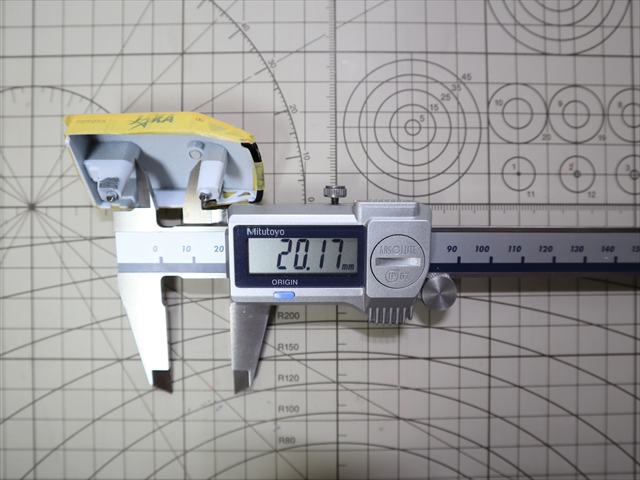

今更だがサイズを確認。

リチウム電池CR2032の直径は20mm。

対して、ボディにある2本のカシメ柱の内寸も20mm。

接触して当然だった。

絶縁ビニルテープを電池やボディに巻き付けることも考えたが、電池交換をする度に外す手間も大変。

よって電池容量は少なくなるが、CR1220電池BOXに変更した。

電池BOXの配線

MR.HOBBYの『LEDモジュール』シリーズは、面倒なハンダ付けをしなくても手軽にLED電飾回路を組むことができる。

3灯のLEDを並列できる分岐ケーブルも用意されている。

最初はこれも使うつもりでいたのだが、この分岐コネクタかなり大きいのが欠点。

『ルナクルーザー』の中に、LED2灯+分岐ケーブル+電池BOXの4パーツをそのまま押し込めば、リード線の束と大きなコネクタのせいでかなり窮屈な状態になる。

こんな状態では電池交換の時にも大変だし、光ファイバー材を納める余裕もない。

そこで、分岐ケーブルを使うのはやめ。

LED2灯を直接に電池BOXにハンダ付けしコネクタ数も減らして、全体的にコンパクトになるよう、LEDモジュールをまとめる改造をする。

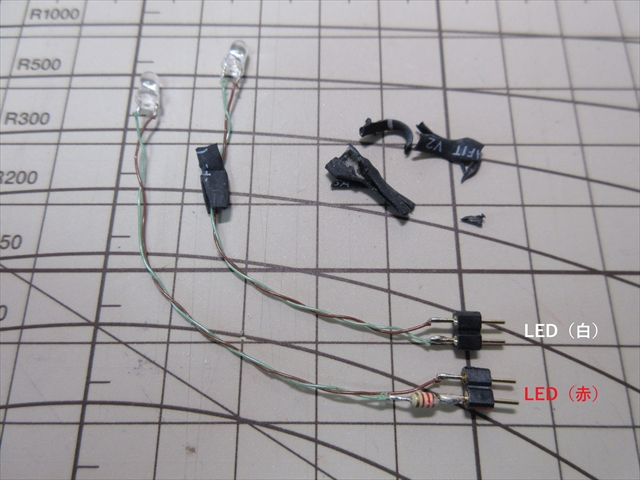

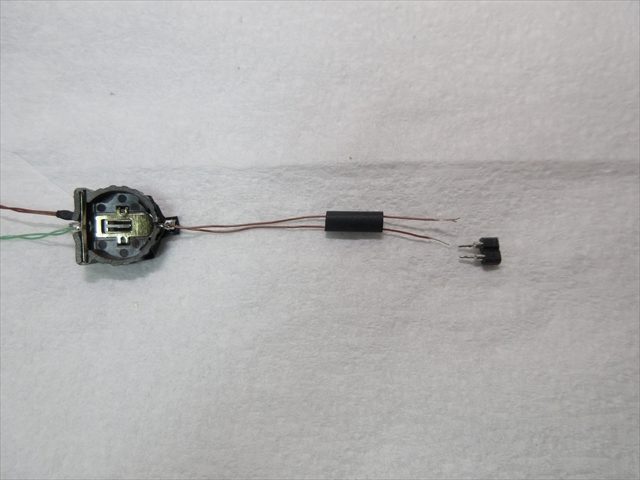

1.LEDユニットの改造

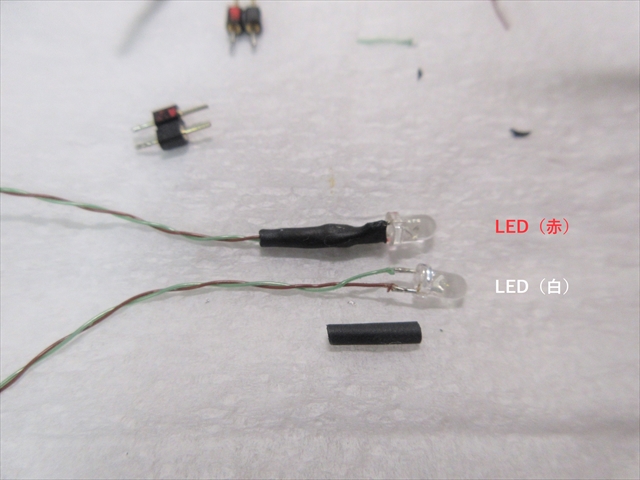

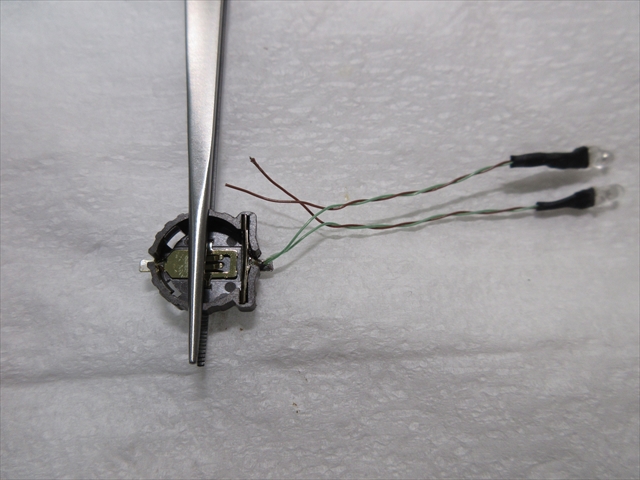

シェル(砲弾)型LED赤色と白色のユニット、CR1220用の電池BOXユニットを用意。

※以下、シェル(砲弾)型LED ⇨ LEDまたはLED球

まず電池BOXにつながるリード線を、半田ごてを使って全て外す。

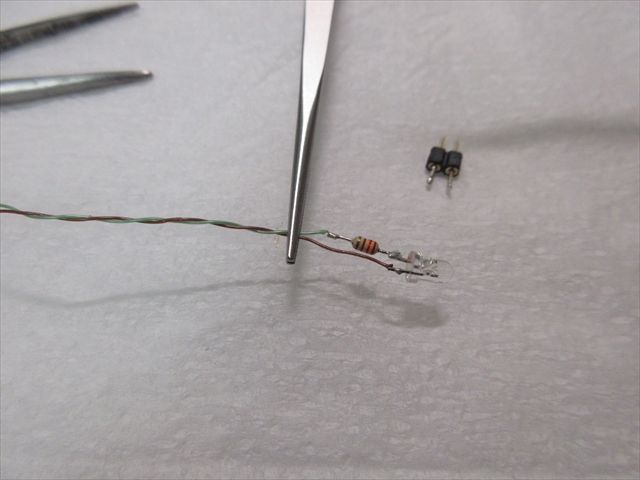

1)抵抗の位置変更

LEDユニットの被覆チューブを剥いて外す。

リード線が細いので先細のハサミなどを使って慎重に。

被覆の中を見ると、赤色LEDだけコネクタ側に抵抗が付いている。

これは白色LEDが3.0Vなのに対して、赤色LEDは2.2V仕様のため。

直に3.0Vをつなぐと破損のおそれがあるので、赤色LEDだけ抵抗が必要らしい。

(ということを今回勉強した)

後でLEDのリード線をまとめるので、この赤色LED抵抗の位置を付け変える。

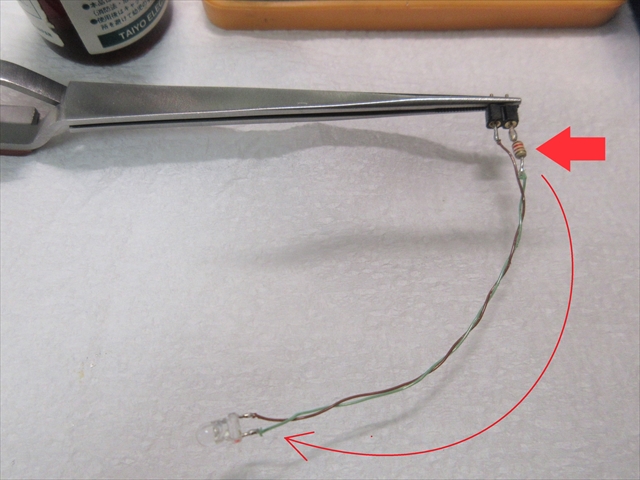

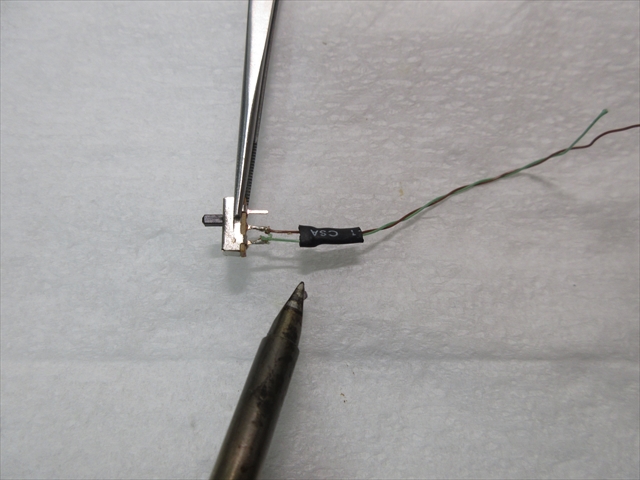

まずLEDユニットのコネクタを半田ごてで外し、抵抗も外す。

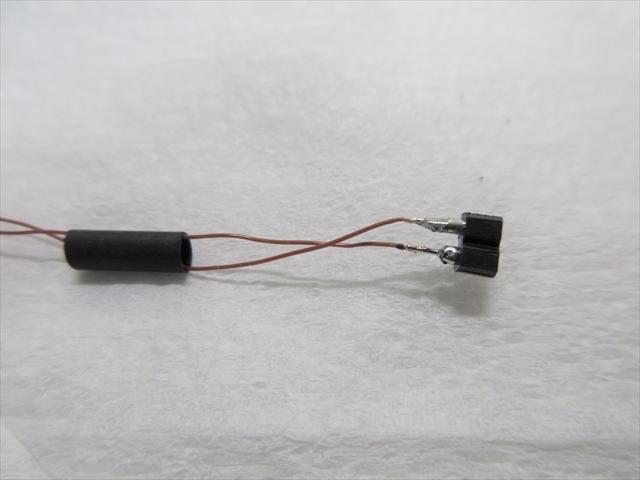

外した抵抗をLEDの方へ移動する。

(+)についていたので、LED脚の(+)の根元に半田付け。

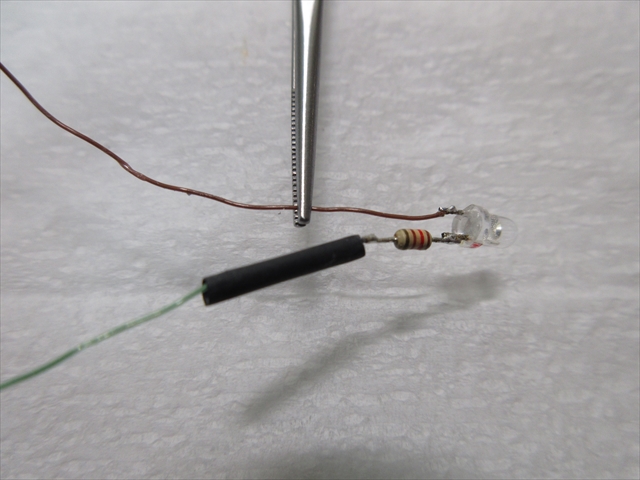

絶縁のため、抵抗の外径に合った熱収縮チューブをかぶせておく。

LED脚の全体を保護するため、さらにLED球サイズの熱収縮チューブをかぶせる。

抵抗が付いていない白色LED球の脚も熱収縮チューブで保護。

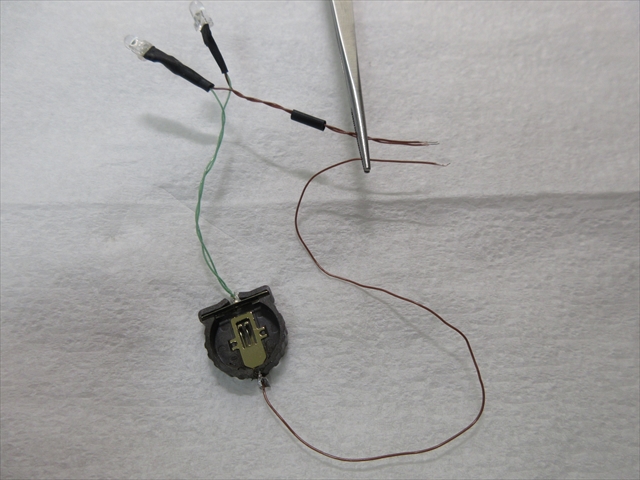

2)LEDの並列繋ぎ

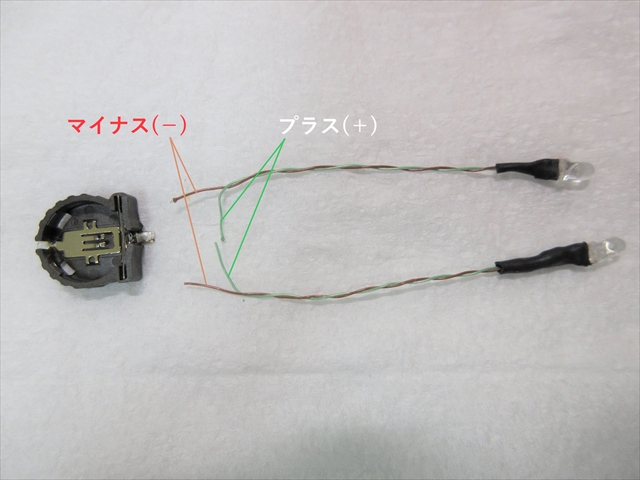

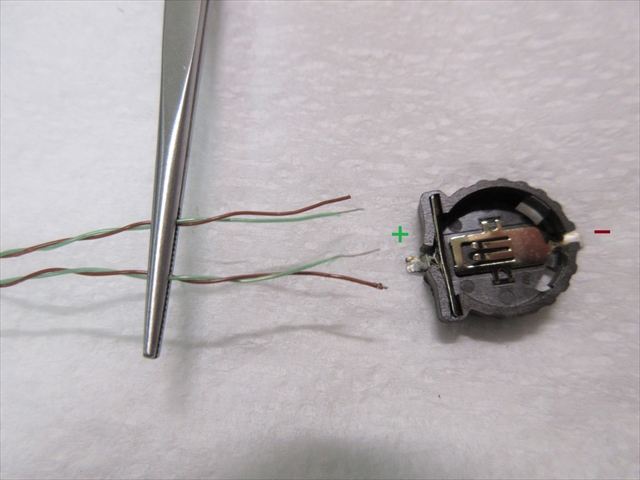

MR.HOBBYのLEDモジュールキットの場合、緑色のリード線がプラス(+)茶色のリード線がマイナス(-)になっている。

電池BOXのプラス(+)マイナス(-)は下写真⇩の通り。

LED球を並列につなぐため、白色LEDと赤色LEDのリード線を、プラス(緑色)2本とマイナス(茶色)2本にまとめる。

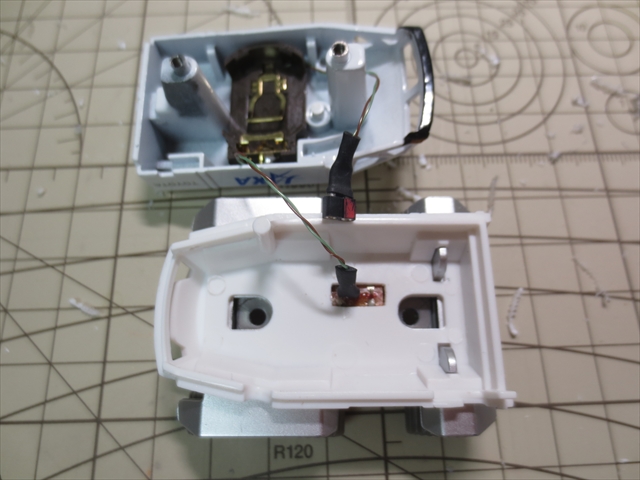

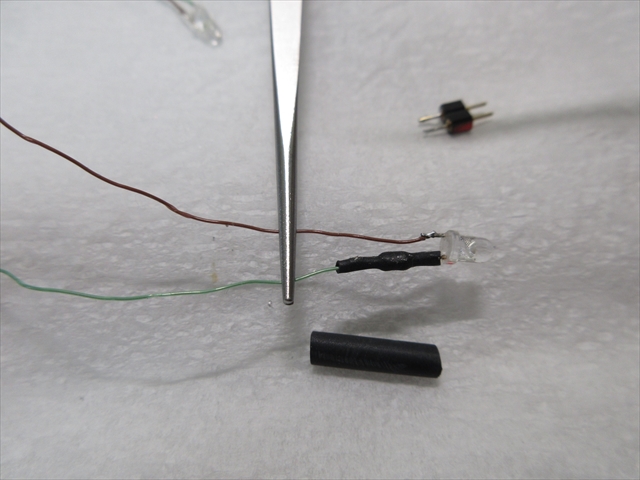

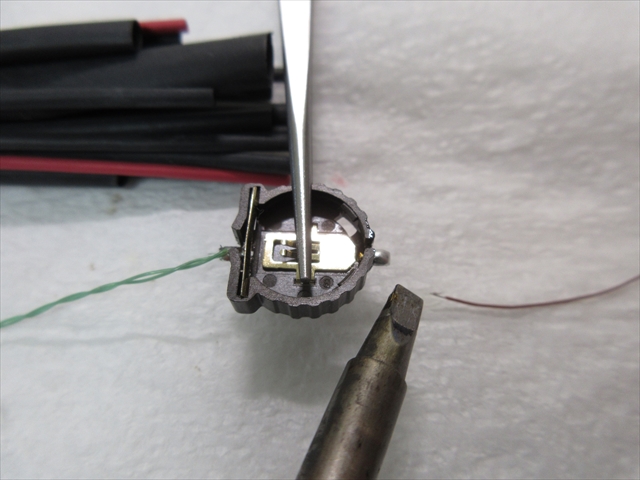

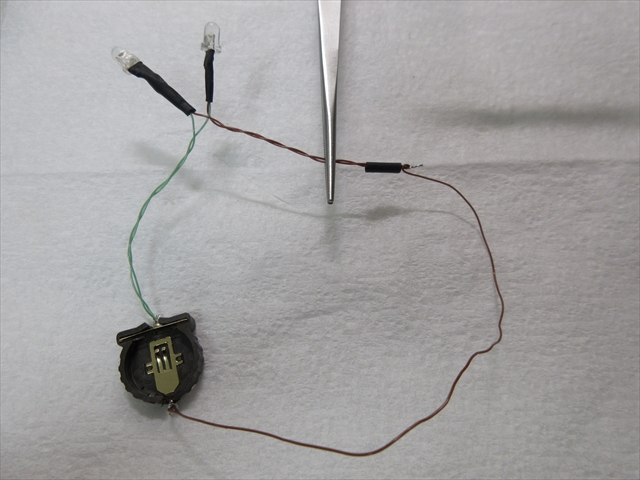

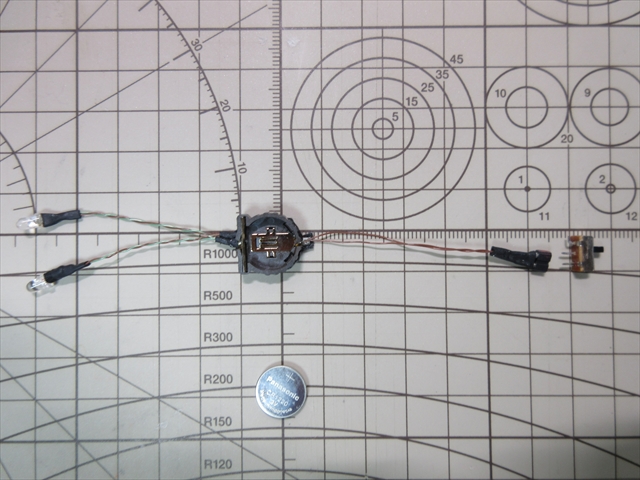

2.電池BOXユニットの改造

1)プラス配線

まずプラス(+)側リード線の処理。

白と赤2つのLEDのプラス側リード線(緑色)をまとめ、はんだ用フラックスを塗り、電池BOXのプラス端子に半田付けする。

写真⇩ 緑色のリード線がプラス。

この段階では、まだマイナスのリード線は半田付けしない。

マイナスリード線の途中に”ON/OFFスイッチ”を入れる加工があるので、後にする。

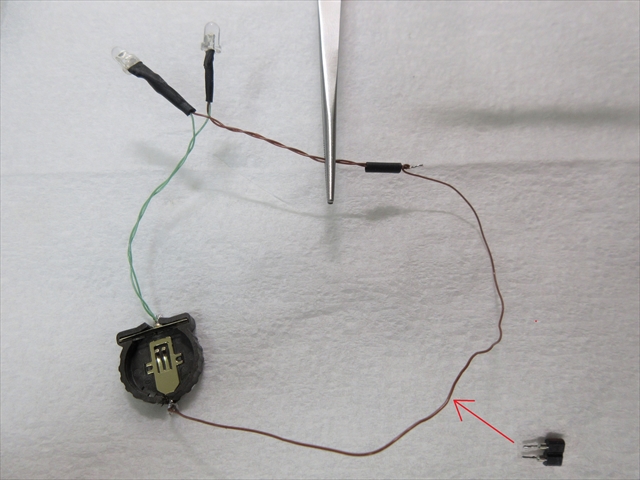

2)マイナス配線

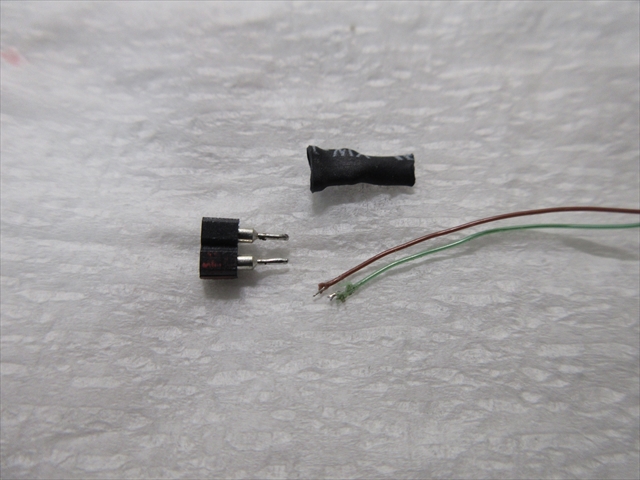

電池BOXから外した、リード線付きスイッチを用意。

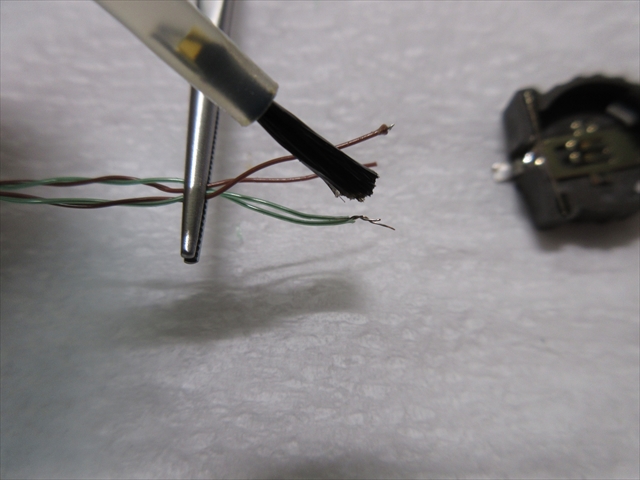

スイッチ脚の被覆を剥き、リード線を2本とも外す。

リード線の反対側にあるメス型コネクタも外してしまう。

スイッチもコネクタも外れ、約10cmの電線だけになった茶色リード線(-)。

その一端を電池ボックスのマイナス(-)端子に半田付け。

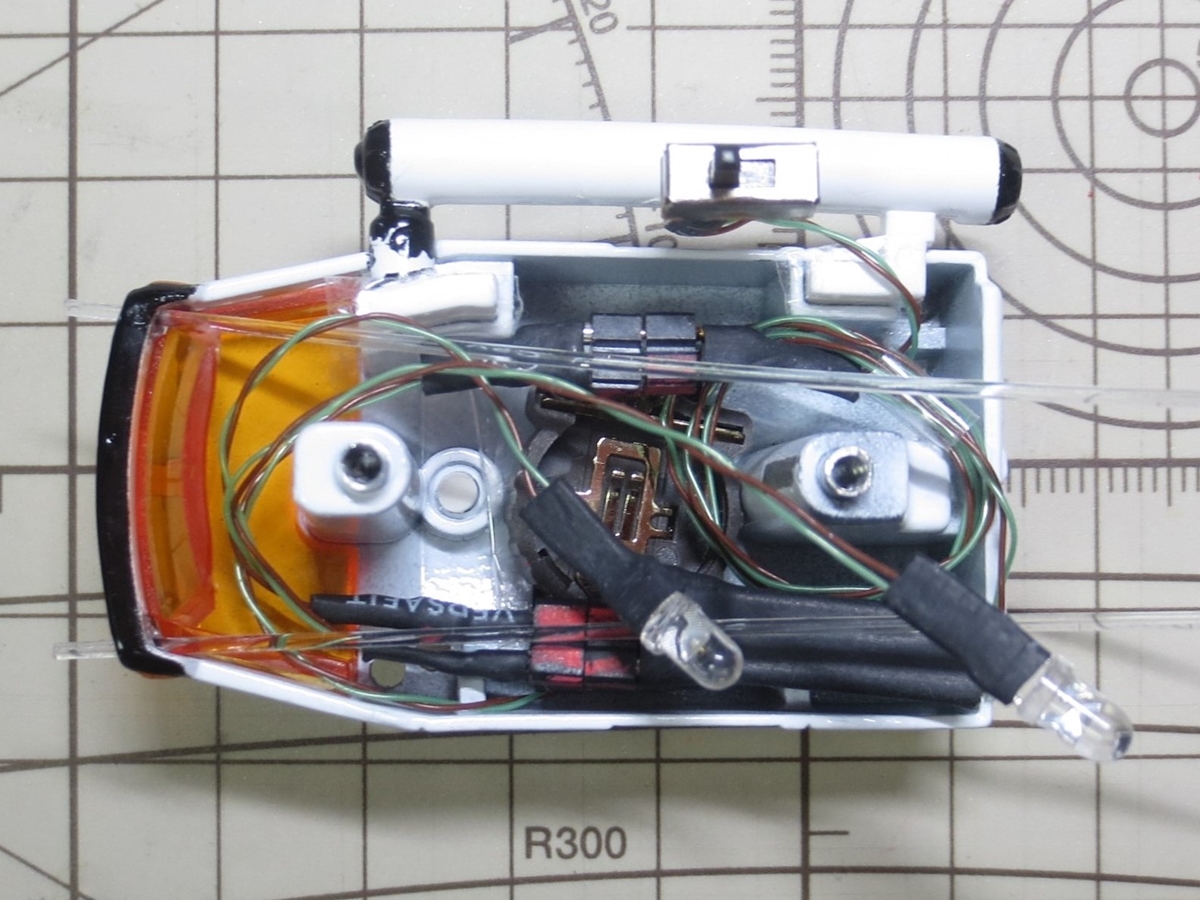

LEDユニットと電池BOXは下写真⇩のような配列になる。

白と赤2つのLEDのマイナス側リード線(茶色)をまとめ、

電池BOXに繋がるマイナスリード線(茶色)につなぐ。

半田付け部分を保護するための熱収縮チューブを入れておくことを忘れずに。

茶色リード線(-)3本を結束して半田付け。

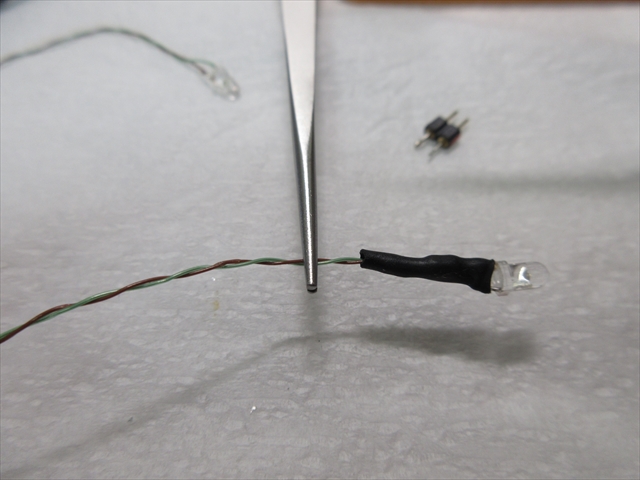

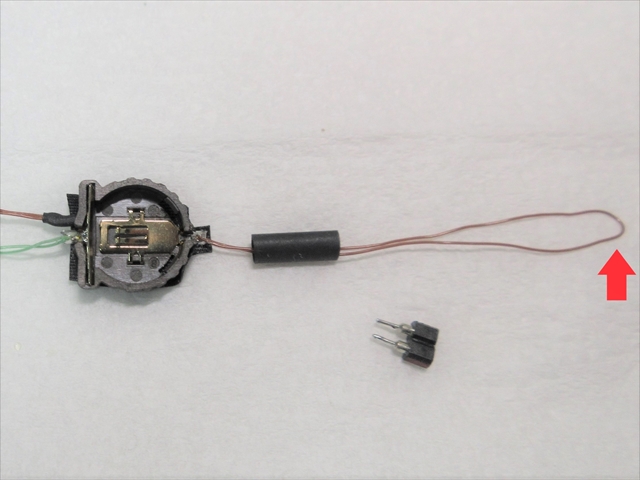

3.スイッチ用コネクタの改造

一環になったLEDユニットと電池BOXユニット。

このまま電池を入れれば即点灯してしまうので”ON/OFFスイッチ”を挟み込む。

入れる位置は、ちょうど単線の茶色リード線(-)の真ん中あたり。

スイッチを差し込み式(着脱)にしたいので、先ほど外したメス型コネクタを再利用する。

まず、スイッチ着脱用コネクタを挟み込む位置で茶色リード線(-)を切断。

ここでも適当なサイズの熱収縮チューブを先に入れておく。

コネクタの半田付けができたら、脚部を熱収縮チューブで保護。

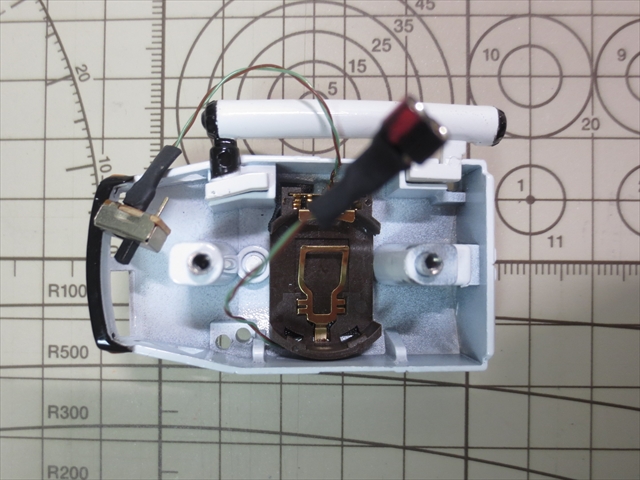

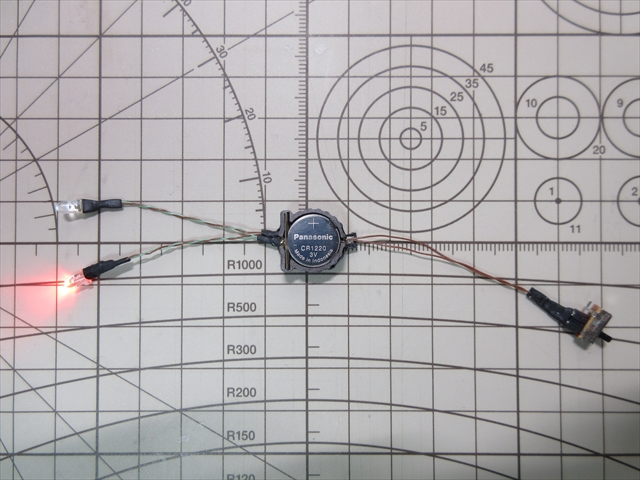

4.LEDモジュールの完成

完成形がこちら。

LED2個は並列つなぎ、ON/OFFスイッチはコネクタによる着脱式になっている。

スイッチをコネクタに差し込み電池を入れて点灯試験。

点いていないように見えるが、白色LEDもちゃんと点灯。

ようやくLEDモジュールの工作が完了。

次は、

tomica『LUNAR CRUISER』LEDライトで電飾④』 へつづく。