学研│国立天文台『 天体望遠鏡』違い│比べチェック

学研 Gakken と国立天文台 NAOJ の“天体望遠鏡”組み立てキット。

どちらも自分で組み立てる教育教材の天体望遠鏡だけど、製作の難易度、対象年齢、構造や仕様などが違っているのが面白い。

今回は2本の天体望遠鏡を並べて比べてみた。

学研の天体望遠鏡 組み立て記録は ➡ こちら。

国立天文台の天体望遠鏡 組み立て記録は ➡ こちら。

外観の比較

1 全体

並べてみるだけでも全く印象が違う。

左の国立天文台版はプラスチック丸出しの真っ黒。

右の学研版は白のラッピングシート巻きの効果で、より望遠鏡らしい外観。

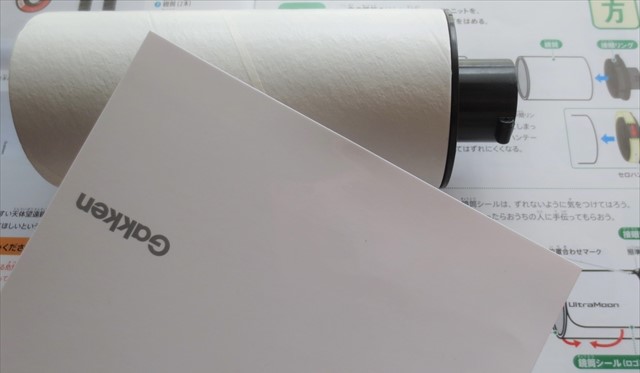

写真⇩ 学研キットに付属しているラッピングシート

全長は国立天文台版(奥側)の方が長い。

2 対物レンズ

左の国立天文台版は50mm、右の学研版は52mm。

対物レンズが収まる先端部分は、どちらもプラスチック製。

3 接眼レンズ

アイピースユニットの構造には違いがある。

左が国立天文台版、右が学研版。

国立天文台版はアイピースアダプタからアイピースを抜き差しするだけ。

学研版はねじ込み式なので、外す時もねじをクルクル戻さなければならない。

仕様の比較

比較できるように一覧表にしてみた。

| NAOJ 天体望遠鏡 | 学研 UltraMoon | |

| 全長 (アイピース最短時) | 445mm (アイピース小) | 338mm |

| 全長 (アイピース含まず) | 428mm | 327mm |

| 鏡筒直径 | 55mm | 60mm |

| アイピース直径 | 31.8mm アメリカン規格 |

24mm 独自規格 |

| 対物レンズ径 | 50mm | 52mm |

| 倍率 | アイピース交換式 66倍/16倍 | アイピース交換式 25倍/12倍 |

| 重量 | 258g (66倍)/262g (16倍) | 195g (25倍)/197g (12倍) |

| 鏡筒材質 | プラスチック筒 (黒) | 紙筒 (内面黒塗り) |

| レンズ材質 | ガラス製アクロマート | ガラス製アクロマート |

| レンズ枚数 | 対物1枚 接眼各2枚 | 対物1枚 接眼各2枚 |

| 総部品数 | 19点+固定ビス8本 | 10点+固定シール2枚 |

| 説明書 | モノクロ図 一部ふりがな付 | カラー写真 ふりがな付 |

| 組み立て方法 | M2.5×計8本 ビス止め | 透明シール止め |

| 表面仕上げ | プラスチック素材のまま | 外周化粧ステッカー(白) |

| 外観の印象 | 全身真っ黒で安っぽい | 白い鏡筒が見映え良 ◎ |

| 参考価格 | 5,280円 Vixen通販 | 2,750円 Aamazon他 |

まとめ

1 使用感

1.よいところ(共通)

①「自分で作る」ことができる点

自分で作った天体望遠鏡で観察するというのが大事なコンセプト。

②覗いた時の感動を味わえる点

逆さまに映る像や、揺れて見える空気感など望遠鏡“らしさ”も体験できる。

スマホの望遠レンズなどでも月のアップは観察できるが、それはデジタルな映像。

これら天体望遠鏡を覗いた時は電気的な処理のない肉眼に近い映像。

この違いを体験できることも楽しい。

2.対象年齢について

まず『学研版』について。

小学校の低学年層からを対象としている模様。

対物レンズや接眼レンズのユニットは完成済み、差し込むだけのカンタン組立て。

説明書にはカラー写真や図解が多く、文章ほとんどが“フリガナ付き”で親切。

次に『国立天文台版』について。

対物レンズを鏡筒内に取り付けることから自分で行うので、構造の勉強になる。

説明書にはカラー図解は一切なく、素っ気ないモノクロ冊子になっている。

3.外観について

学研版は厚紙の筒とプラスチック部品からなる鏡筒。

さすがに紙のままではあまりに安っぽいのか、上からビニル製の白色ラッピングシート(付属品)を巻くことで“天体望遠鏡”ぽい仕上がりになっている。

ちょっと目には紙筒とは気づかず、白黒カラーで”本格的”に見えてしまう。

国立天文台版は全身がプラスチック製の鏡筒。

構造的にもシッカリ感があり耐久性もありそうなのだが、外観の見栄えをよくするようなステッカーもロゴシールも付属していないで”かなり地味”。

性能・仕様を伏せて2本並べてておけば、たいていの人は学研版に目が行くはず。

そのくらい国立天文台版のプラスチッキーなオモチャ感は残念。

4.操作感について

学研版で月を観察してみたが、ちゃんと見ることができた。

解説書がていねいなので「初めて使ってみる」までの手順が判りやすいのが特徴。

実際に構造や操作が簡素なのも扱いやすい。

国立天文台版もしっかり観察することはできた。

倍率が違うので同条件ではないが、像の映りに大きな違いは無い様に思える。

ボディが全身プラスチック製なので、触っていて学研版より安心感がある。

ピント合わせの時はアダプタの胴径が太い分、学研よりも回しやすい。

また倍率を変えたい時もアイピースを抜くだけなので交換も速い。

👉ポイント アイピースは1.25インチ規格になっている。

5.マイナスなところ

1⃣ 学研版の残念な点

1つめは耐久性。

鏡筒の部品を繋ぎとめているのがステッカーシール2枚のみなので、ちょっと落としたりすると衝撃で外れてバラバラになる。

実際に数日後に壊れてしまい、修理時に接着剤で組み立て直すことになった。

2つめはアイピース交換の手間。

倍率を変えたい時、アイピース(接眼レンズユニット)をクルクルまわして外し、別のアイピースをまたクルクル回して取り付けなければならない。

この手間がとても面倒。

例えば月を見ていてすぐ倍率を変えたいときなど、このやっかいな取替え作業で、せっかく合わせた照準方向がズレたりもする。

2⃣国立天文台版の残念な点

1つめはプラスチックの成型精度。

ピント合わせ時にアイピースアダプタを回すのだが、受け側ドローチューブとの間に摩擦を感じるというか、引っかかるようなゴツゴツした感触がある。

2つめは真っ黒一色で地味すぎること。

コストダウンのためだろうが、これはあまりにも見すぼらしい。

※この部分は後日、ラッピングシートでお色直しをした。

関連記事 ⇨ 『NAOJ│国立天文台 “天体望遠鏡” 化粧ラッピング│シート貼り』

2 まとめ感想

学研版も 国立天文台版も 自分で組み立てる天文教材として良い製品。

値段は約2倍違うのだが、たぶん材料の違いのせい。

値段の差=性能差になっているわけではなく、ほぼ同等に思う。

耐久性や操作性で選ぶなら国立天文台版。

プラモデル感覚で作れて、観察時のアイピース交換もやりやすい。

学研版はどちらかというと理科の教材といった感じで耐久性は△。

コンパクトさや見た目で選ぶなら学研版。

小型だしそのまま飾ってインテリアにもなる。

国立天文台版は大きく見た目も真っ黒なので、飾りたくなる外観とは言い難い。

また長いので、片付け時はドローチューブを外す必要もあるかもしれない。

というわけで、どちらも一長一短がある。

性能云々を言い出せば本格的な天体望遠鏡には到底適わない。

高級機はこれら組み立てキットの10倍も100倍もする価格なのだから当たり前。

それを考えれば、数千円から手軽に天体観測を始められるキットは初心者さん子供たちにとてもお勧めだと思う。